1000小食报 #62 漂在福州一年,做了一本好吃的杂志

如果你的邮箱顺利接收到这封小报,那么你也知道《1000小食报》回来啦!

去年八月,结束成都的麻婆豆腐溯源项目后,我搬回了福州。

以往一年见一面的本地朋友,开始会问“你怎么还在福州?”,渐渐地,这问题变成“你还会在福州待多久?”作为福州人,我与这座城市的关系,在过去一年最恰当的形容是“漂着”。做城市规划的朋友开玩笑说,你就属于流动人口。

农历年末,参加福建本土文化杂志《homeland家园》组织的尾牙宴后,副主编灵怡问我,今年要不要一起做期食物主题的杂志封面。我当即应允,毕竟这是从高中时代就在滋养我的杂志!也隐约期待,用做一本杂志的方式,给漂在福州的生活找个坐标。

一头扎下去,从策划到新刊铺市,跨越了半年。

记得采访第一家店时,小店冰柜里的海蛎正应季,颗颗饱满,到新刊拍照时,已临近蛏子最肥美的季节尾声。半年间,有采访的小店经历了所在片区征收、闭店、易址重开,所以到杂志校对阶段,编辑们需要将采访文章中的部分表述修改成过去式。无论是一道菜、还是一家饭店,都能成为观察一座城市变化的微观视角。

杂志定刊名的时候,编辑与我讨论,到底是“街巷里的福州食堂”,还是用“福州人的街巷食堂”,我坚持了后者。街巷食堂,是区别于建筑内部的食堂,它属于城市生活,又被街巷和街坊们塑造着独特的生存形态。我在杂志开篇中写道:

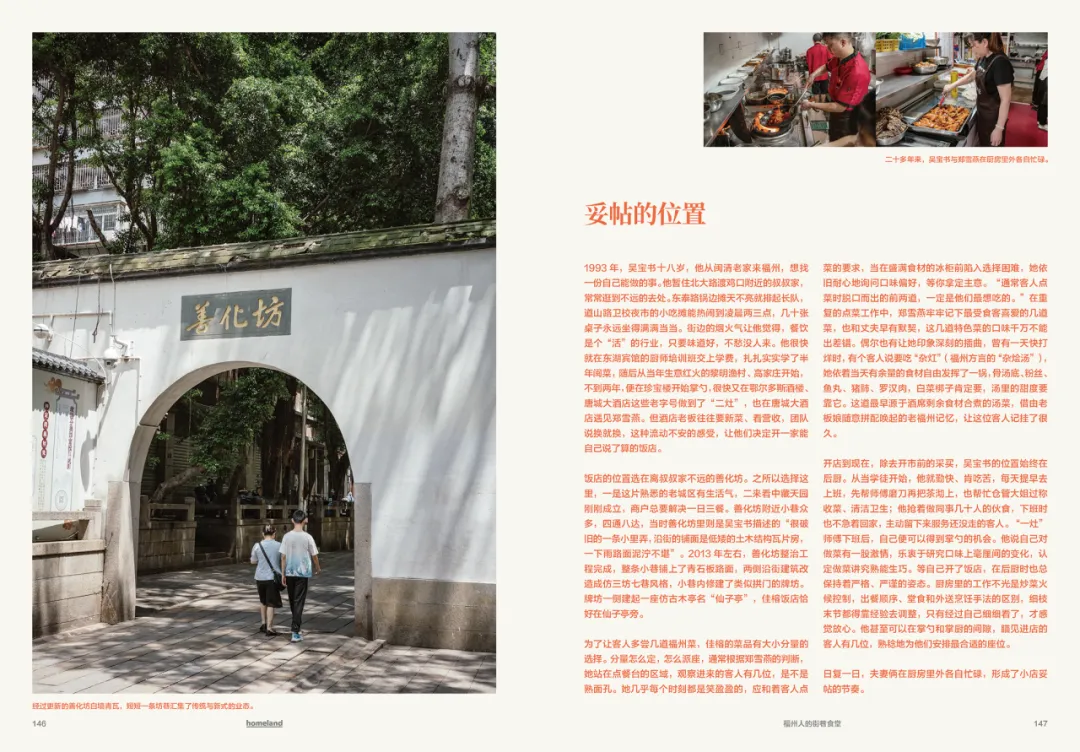

能被称为“食堂”的饭馆,通常是一些人的“附近”——距离工作地点或住处一公里、步行十分钟以内。作为能频繁光顾的去处,它们大都经济实惠,无论是和三五同事日常午餐,还是邀约外地朋友尝尝老福州口味,你都可以有余裕地点出一桌菜。时日一久,许多老店与周边街巷共生,既见证过去二三十年福州城区的更新气象,又将四散的老邻居和老主顾们的情谊紧紧凝聚。

采访每家饭馆老板时,我都会专门问他们刚开店时附近是什么样子——我好奇那个我未曾经历过的福州。我还会花不少时间,根据他们描述的老店方位,打开街景地图里的“时光机”功能,将时间轴拨回到十年前,放大地图坐标,在他们的老店门口,进行一番“数字探店”。

街巷里有福州味,福州味也融合着街巷生活和本地人情。令人难忘的味道,归根结底,是人、事、时、地、物的联手撮合。这期杂志,与其说是本地饭馆指引,不如说更像一部市井人生纪录片:

从冰鲜柜里的食材,寻访来源的菜场与田地——距离龙窟山饮食店直线距离一公里的泉头村菜地,菜地不远处,就是农科院的蔬菜大棚;

从一道福州味的特色,揭开厨房里的秘制酱料——酸甜是经典福州家常菜的调味底色,老店师傅有自己的复配酸甜酱汁);

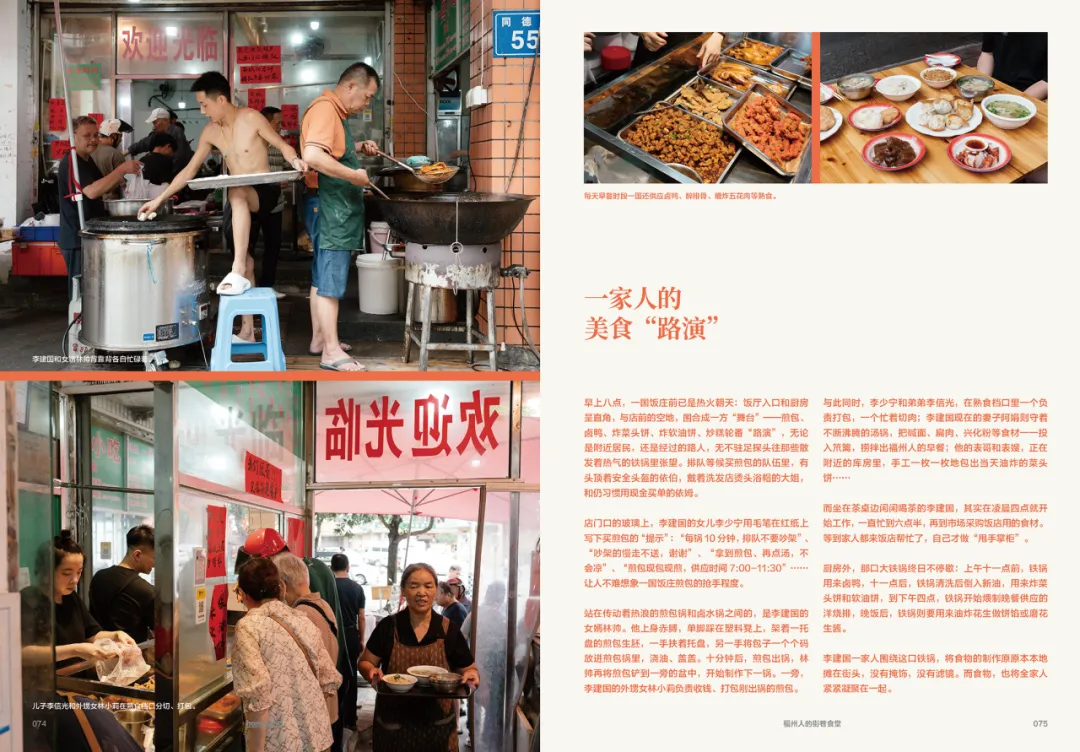

从一桌丰盛的菜色,追踪小店清早的开市筹备、饭点后的小憩——台风天刚过,跟着依成餐馆的老板到农贸市场寻觅好鱼;

从老板和邻里老客们的互动中,观察独属于街巷食堂的人情百味——在一国饭庄的早餐时段,街坊邻里们都来帮忙择菜、帮客人外带打包,闲下来就聚在一起喝喝茶。

…

“街巷食堂”,在福州人口中的直接说法,是“吃个便饭”的去处。便饭之便,是方便、顺便,而非随便。新刊淋漓尽致地展示了“家常便饭”的细枝末节,包括杂志封面上的这块红糟肉。

红糟是用红曲酿造的黄酒产生的酒糟,在福建地方菜系中,唯福州菜以红糟见长。红糟肉就是以红糟为主要调料慢烧入味的五花肉。封面上的红糟肉拍摄于“点点小吃店”。点点开在道山西路时,担当了家园编辑部的食堂。我第一次去点点,也是因为灵怡的推荐,当时她特别叮嘱,一定尝尝点点的红糟肉。

点点的红糟肉为米饭而生。店里每天上午烧好一盆,摆在点菜台上,客人按份点,一份有三块肉,即便一个人来也可以点份红糟肉配饭。采访时,我问到在点点“人无我有”的菜色,夫妻俩指向红糟肉。老板娘说,“做这个太麻烦了,猪毛都得用镊子一根一根拔,不然除不干净。每天上午他(指老板)都要拔猪毛。”

杂志拍照那天,我亲眼见到这一过程:店老板将五花肉切成均匀立方后,一手攥着镊子,一手举着一块五花肉,对着晨光,将残余的猪毛夹出。但那一刻定格在我脑中的影像,不是“拔猪毛”,而是“雕琢”。新刊的红糟肉封面,既代表了浓郁、乡土的本地滋味,也揭示家常便饭中蕴藏着用心。

2025年,是《homeland家园》创刊的第二十年。《福州人的街巷食堂》是二十周年系列中的一辑,参与其中,也实现了我作为读者的夙愿。

新刊已上市,欢迎点击链接购买!