1000小食报 #2 越侨咖啡,时间的玫瑰

一周前,我看到在福州驻地的艺术家 hana 和朋友去了华塑小区里的越侨咖啡。记得第一次带 hana 来这儿喝咖啡时,她就对越侨阿姨用来装饰小店的金色布料产生兴趣,当天下午就去批发布料的台江怡丰市场选购“半旦”布置的样品。

摘自 hana 的手记:

8 月 11 号,和朋友白石来华塑小区的锋咖啡。上个月月末才跟着福州姑娘小样来过,但一直还想着这里。老板是一位越南华侨阿姨,去的时候,她正在门口缝一个淡粉色的窗帘布,我喊她,阿姨抬头看我,很快认出了我,喊我:“小金”。我很高兴,因为我之前告诉她,我也有一家咖啡店,叫金玫瑰。但我心目中的金玫瑰是她的咖啡店的样子。

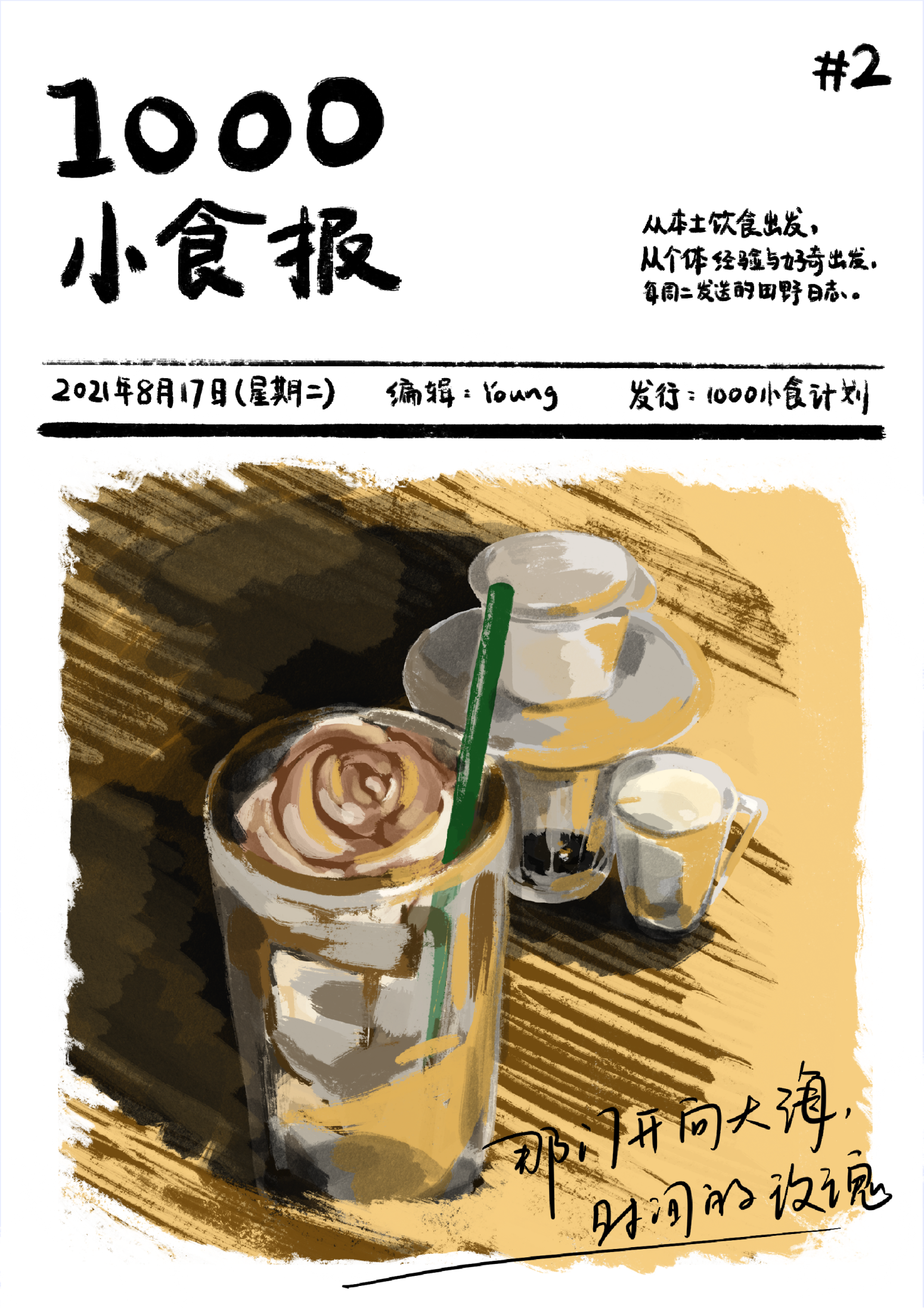

hana 回到越侨阿姨的咖啡摊,给我分享了他们和阿姨聊天的一些视频片段和咖啡照片,其中有一张照片里的越南冰咖啡,杯子里放的冰块是玫瑰形状。

我被这个冰块触动,问 hana 冰块是怎么回事。她说是阿姨自己从网上买模具做的,受到现在年轻人喜爱的网红冰饮的启发,觉得用这样的冰块会受年轻人欢迎。

因为这块玫瑰冰,也因为心中的“金玫瑰咖啡厅”,hana 在咖啡摊给阿姨念了一首北岛的诗《时间的玫瑰》——这也成为我编辑本期《1000小食报》的源头。

时间的玫瑰 · 北岛

当守门人沉睡 你和风暴一起转身 拥抱中老去的是 时间的玫瑰

当鸟路界定天空 你回望那落日 消失中呈现的是 时间的玫瑰

当刀在水中折弯 你踏笛声过桥 密谋中哭喊的是 时间的玫瑰

当笔画出地平线 你被东方之锣惊醒 回声中开放的是 时间的玫瑰

镜中永远是此刻 此刻通向重生之门 那门开向大海 时间的玫瑰

越侨咖啡,时间的玫瑰

01

初到福州的朋友,我基本都会跟他们约一次“早咖”——在福州华侨塑料厂小区,有一家越侨经营的越南咖啡摊“锋咖啡”,每天上午 7 点半到中午饭点时候开。我很难用“咖啡馆”来形容“锋咖啡”,它原本是在自家门口建立起的生意:负责经营的越侨阿姨在单位分配的一楼住房基础上,自己搭棚盖出咖啡操作间和喝咖啡的外摆区。

#2021.7.28 越侨咖啡摊手记

阿姨现在经营咖啡摊的地方,是以前单位分的一楼住房。一楼的房子很潮湿,不好住,被水淹过白蚁蛀空。搭棚之后,有一棵树穿过操作间,雨天就会漏水。所以阿姨在淘宝上搜寻了市容绿化中常见的“包树的布”——一种金色塑料布,用来遮挡突兀的树干,既防水也避免让树蹭脏自己衣服。

阿姨说自己的装饰原则就是“哪里破了遮哪里”,但仔细观察的话,会发现她的用心并不简单——房间里的粉色布帘,是用自己结婚时的婚纱裙摆改的,因为收藏已没什么价值可丢了也觉得可惜;用塑料布和竹席包裹的棚顶挂着的自己挑选的越南风情装饰插画;外摆区的水泥台边是阿姨种的花,两三朵两三朵地开,都是淡雅娇嫩的样子……在我看来,这些生长于“粗陋”中的细腻最能透露一个人对生活的热爱本质。

第一次是母亲带我来这里喝咖啡,母亲喝不惯“苦”的精品咖啡,搭配牛奶和炼乳的越南咖啡更符合她的口味。在搬家以前,我们家离华塑小区是步行可达的距离。母亲以前在早市买完菜就会顺路来华塑买越式粿条和沙爹肉串作早点。

后来我带朋友来这喝咖啡,也会指着对面已然网红打卡点的“阿川牛肉粉”告诉他们,我小学时候就来吃粿条了。至今都记得当年阿川的炒粿条,仅仅是佐以豆芽、韭菜和鸡蛋就足够诱人。而且吃粿条的时候一定要去盛一碗牛骨熬的河粉汤。

去阿川家吃河粉也要趁早,虽然每天过午饭点才打烊,但是常去的主顾知道河粉汤里的牛肉部位早晚有别,去晚了就只能捞到一些牛腩的边角。

华塑小区被裹进社交媒体和移动支付的互联网浪潮应该是近三四年的事。在 2017 年的媒体报道中,来华塑吃早点还要提前准备好现金,而现在每家摊主都准备了微信支付宝的付款码。另一个显著的变化是来吃早点的人群,除了周边居民和上班族,多了许多大学生。每到学期中的周末,小区里的河粉摊和锋咖啡就会被三两结伴的学生挤满。有回喝咖啡,邻座三个年轻男孩在聊“权利”,听见一个应该来自香港的大学生讲到对“团建”必要性的看法,他总结说“社交要么是利益要么是共情啦”……

时间带来的改变,不单单是让我小时候 3 元钱的河粉涨到了 13 元,也让原本主要服务社区和周边的生意进入了大众饮食的商业竞争体系里。

02

也有不变的事。

两家人气最旺的米粉店“阿川”和“阿宝”,每到进入 7 月份的盛夏就会给店里“放暑假”,不是一周两周,是长达一个月以上的暑假。阿宝挂在店前的歇业公告牌,开头是红色墨水写的三个大字:好消息。

做越南卷粉的阿宝,是个瘦削的中年男人。店里没放假的时候,他做完当天的卷粉,就会自提一份午饭来阿姨这边喝咖啡,和邻居拉家常,有时候他们会聊起过去华侨农场的记忆。

我第一知道在越南的生肖中没有“兔”而有“猫”,就是阿宝告诉我的。

歇业中的阿宝,一般会睡到中午,睡醒了就到隔壁喝咖啡——有人问阿宝,你为什么不趁阿川歇业的时候好好赚一把,这样客人都是你的了。阿宝摆摆手说自己也要休息一下。他说“阿川那边夏天真的不歇不行,厨房的温度起码有四五十度。”就在家门口开张的生意,看似便利仍旧辛苦。

#2021.7.28 越侨咖啡摊手记

阿姨的咖啡摊是从 2019 年开始的,说起为什么做咖啡,她是思考过的。因为这个小区里卖的那些糕点小食她也都会,但她认真地说,如果做粿条的话,是需要 3 个人才能做的。而她想,卖什么是一个人也可以完成的事情。

她说自己那么爱咖啡,应该也会有人喜欢吧。她的咖啡记忆,是从小时候在越南生活,拿着奶缸帮母亲去咖啡店“打咖啡”开始的,又因为外婆住在咖啡店楼上,所以每次也要顺带帮外婆打一点咖啡。

在越南的咖啡店,是世代传承的事业,就像给阿姨供咖啡粉的人家,每次也都只小批量地做,所以味道也一直很稳定。或许这种经营方式不先进,不商业,但正因为有这种家族咖啡摊的存在,而留下了一些数十年不会改变的味道。

蔡澜在《十三邀》中说过的一句话令我印象深刻,他说“生意,是活生生的意思”。居住在华塑小区的印侨、越侨在家门口的生意,也充满了人和人之间活生生的意思。于他们而言,相较于“竞争对手”,邻里关系更重要;相较于流量,生活更重要。

03

越侨阿姨的咖啡有我在北京的越南菜餐厅里喝不到的厚重。

因为隔壁的阿川和阿宝都处在歇业中,锋咖啡的顾客也少了许多。有次只有我一个人,阿姨见我对醇厚的偏好,就说要给我演示一下如何滴出真正醇厚的越南咖啡。

她拿出一只小型号的滴漏壶,一只瓷碗,还有咖啡粉。先用开水浇灌滴漏壶,说这一步是非常关键的。接着倒第一次少量的开水,闷蒸到咖啡粉膨胀,再倒满开水,就可以等它慢慢滴……

大概滴了 30 分钟,滴漏壶就像时间沙漏一样,存在于我们的谈话边。滴出来是小小一杯,阿姨将咖啡倒进用来喝茶的小瓷杯中,又把瓷杯浸入装着开水的碗里保温。她说这个“可以挂杯”的咖啡要慢慢喝,喝太快会醉。在越南的时候,大家就是这样一小杯咖啡,就着茶,慢慢喝一上午——这也解释了我对咖啡摊为什么存在茶水的疑问。

回京前我跟母亲又一起去了次锋咖啡。阿姨拿了些新到的咖啡粉和一副铝制的滴滤壶给我,让我按照她教的方式在北京给自己做“真正的”越南咖啡喝。

04

引用自越侨阿姨对 hana 自述:

“我的祖上去越南谋生,我这辈是在越南出生长大的。1978 年,越南排华的时候回来的。当时我生活的那个城市,百分之九十五点华人都被赶走了,少数留下来的要么是因为嫁给了当地人,或者已经移民了很多代。那时候整天都会有人来找你,有的还会抄家。都是(越南)政府的行为,都是执法部门来。三两天就来找你麻烦。他就是让你做不下去,活不下去。你必须要回来了,不回来在那边也生活不下去。基本上都走光了。有一些条件稍微好一点的,有钱的,就去国外了,条件一般的就回国了。那时候我们回国是“难侨”的身份,我们就坐火车或者汽车,因为就越南跟中国的边界就隔着一条很小的河。到其他欧美国家,就要花很多钱的。我所知道的,那个时候是一个人要五根金条,那时候是按金条。”

在我以“华塑小区”的关键词试图来搜索一些历史资料的时候,看到的报道大都是“华塑小区有多好吃”一类。如果不是因为和越侨阿姨、卷粉阿宝的接触,我也容易带着“老南洋生活”的浪漫滤镜看待华塑。

这里的生意最早应该追溯到 2000 年,那年华侨塑料厂停产,工人为了维持生计、贴补家用才开始在家门口卖起牛肉河粉、越南零食,还有当年塑料厂生产的“白鸽牌”橡胶拖鞋库存……

和 hana 一起喝阿姨滴的浓缩版越南咖啡时,她喝出了“酸中带甜”的滋味。

摘自 hana 的手记:

越南咖啡很上头,阿姨提醒我们,不能像国内卖的咖啡那样喝。得要慢慢喝。

每一个器皿都精心挑选,有仿搪瓷杯的风格的小瓷杯,细细地描画了竹子、白菊,有英式下午茶成套杯碟,上面是更富丽的花与枝。传统的越南咖啡滴漏壶下面的容器也是按自己的喜好搭配,用冰淇淋玻璃托,有长长的杯颈,托着银色的滤杯,像一个古老的宫灯。还有小小的玉兰形瓜棱水晶玻璃杯,用来盛一种非常浓的浓缩越南咖啡。很多客人觉得极度的苦,难接受,所以就取消了这个产品,只是偶尔熟客来,或者与客人聊的开心,才会像分享一个珍藏的宝贝那样,取出来,倒在小小的玉兰水晶杯里,让客人试一试。液体比普通的意式浓缩还要稠还要厚很多,但我似乎尝不到苦味,只尝到酸中带甜的奇异口感,大概是一种味道到底极致后的会产生对立的味觉么?比如过分的甜会产生咸的感觉。

苦尽甘来说的是这回事吗?

这杯苦到让人喝不出苦的越侨咖啡就是时间的玫瑰。

她盛开,要始终提醒一段带刺的历史。

特别感谢:hana(Nuoran Zhang)和锋咖啡的越侨阿姨

北京的“福建菜”什么样

上周在 newsletter 和社交媒体上发布了寻找在京本土料理人、料理爱好者的消息后,虽然还未联系到适合采访的主厨,但搜集线索的过程中也产生了一些思考和感受:

1.福建菜在北京集中于闽北菜系(以武夷山为代表)和闽南小吃。闽北菜可能与来京的茶商较多有关,咸辣为主的口味、食材的易得性也是影响因素。

2.“福建菜”这个说法对福建本地人而言其实没什么认同感。粗略地将福建按照东南西北的方位划分,每个方位上的口味和菜品特色都大相径庭。比如作为福州人的我,来北京之前吃湘菜是要用开水涮的,福州早年的川菜馆的辣椒主要是唬人的——但武夷山当地的特产熏鹅辣度,甚至会让一些以吃辣见长的朋友汗颜。

3.深谙北京餐饮行业的专业人士也对“福建菜”感到陌生。在向一位在北京从事连锁餐饮 20 余年的前辈询问是否有主厨线索时,前辈说确实了解甚少,并问我福建菜跟粤菜是一回事吗?另一位媒体人则告诉我,我是他在北京仅认识的三个福建人之一。

他也跟我分享了些自己的观察:

市场已经在逐渐从重麻重辣的重口味向追求食物本味转型。你看北京市场也能一件端倪,重庆火锅已经逐渐式微。以官也街、表哥羊鸡、行运为代表的广式火锅越来越受欢迎。福建菜起来肯定需要一个龙头品牌带起来,比如新荣记之于台州菜。就因为新荣记,现在海外都认识了台州菜,如此小众的一个地方菜。像福建菜肯定还是需要更多“遇外滩”。

4.“遇外滩”是上海一家主打精致闽菜的高级中餐厅,去年获得了米其林一星和黑珍珠的荣誉。去年榜单发布后,就在一些美食博主和美食媒体的公众号上看见体验文章,早有耳闻。我确实也对“遇外滩”充满好奇,好奇在闽菜“精致化”的过程中,他们改变了什么、保留了什么。虽然还未有机会实地考证,但是通过餐厅的公众号的季节菜品介绍、博主们 po 出的菜单,可以看出他们已经建立起一套叙述体系:

《米其林指南》

5.本周 TastyTrip 发布的专栏文章中,美食评论家陈庆华指出精致中餐的同质化现象:

最近我看到多家中式高端餐厅的菜缺乏原创性,菜单中时常出现指标餐厅如新荣记、菁禧荟,或杭州四季酒店金沙厅的经典菜,以上餐厅都是被抄袭的“常客”,单看照片便知一二。

评论从几个维度分析同质化现象背后的成因,其中一个维度是“菜单的逻辑框架以及自我认同”——无论在哪里,要卖什么菜,必须看得到脉络以及逻辑。

可惜现在绝大部分餐厅菜单的编辑逻辑还是以销售为主要编辑思路。精致中餐最重要的还是得有“精致的精神”,是致力于挖掘饮食文化、提炼、表达进而重新演绎。

6.尽管在北京难遇外滩,但仍然期待能从以下这些各方搜集来的北京“福建菜”收藏夹里,琢磨出些滋味……

小吃类

- 厚鲤甲赫 - 闽南

- 阿辉嫂厦门姜母鸭 - 闽南

- 牛九分中式牛大排 - 闽南

- 牛王阿秋 泉州牛肉馆(长楹天街)- 闽南

连锁类

- 莆田餐厅 - 闽东

- 溪山邑武夷山小灶菜 - 闽北

- 神洲四海海鲜大酒楼(四道口店)- 福建海鲜

- 悦福源•闽粤菜(平安店) - 闽菜综合

单店

- 一品薌情 - 闽南菜

- 福鲜滙 - 闽菜综合

- 兰水心桥.经典莆田菜 - 闽东

- 沁旺达餐厅(华睦店) - 闽菜综合

- 武夷山农家菜(新年华购物中心店) - 闽北

- 闽南小海鲜 - 福建海鲜

- 阿姆小馆(万德福店)- 闽南

感谢帮忙提供线索的朋友:

Tina、闽儿、汪小伟、小辉大花生、zhiwei、tammyleung、海元、王璞

《重新編集地方》

这本书买回来有段时间却没怎么看。从着手编辑《1000小食报》newsletter 起我才又把它拿出来认真地看完。收获了一些给编辑《1000小食报》带来启发的内容,比如《島嶼廚房新聞》的案例启发我用手绘的方式进行排版设计。

还有设计的功能之一是让“地方媒体”成为媒介的叙述。在面向真实在做的事情的时候,“媒体”和“媒介”的词义分辨就不像传播学理论一样让人难代入了。

媒体的重要价值在于传达资讯,但媒介重视的是将它包含在内的行为以及活动相关的人。如果你是在地方生根的设计师、或者想要成为这样的设计师,媒介就会是重要的关键字。成为媒介有两个方法,其一是亲自发掘自己所在地区的课题,针对这项课题把各种要素组合起来,制作出有魅力的版面。第二……亲自打造便于接收消息的情境、使用社群网站等竖起耳朵倾听,就是最重要的态度。保持自己的灵活度,只要遇到稍微有点在意的人,就找他喝杯咖啡聊聊自己感兴趣的事情。多重复几次对方自然就会成为自己的伙伴,产生着手做一些小事的契机。

关于采访经验中,有一条原则也是我很认同的,就是始终“以‘个人’对‘个人’的身份交流”。此前工作中从媒体前辈那儿获得的一个采访经验,也讲要依循自己的好奇心去提问。

杂志

“吃得好”未必就是高檔餐廳,而是心想事成。

Young:看到“胭脂食品社”主理人 Sharon 在采访中说的这句话,我又重重点头。说的就是食物和人所处的状态、心情、渴求高度匹配时的状态。这期杂志可以和另一期杂志(《好吃》第 38 期:採集日常,台灣滋味!醬料、香氣、食材、味型)对照起来看,能看到年轻世代对台湾味的探索与溯源。

这是关于日本筑地市场销售食材的一本杂志,因市场关闭,杂志于 2018 年 2 月停刊。用 Google 翻译了官网上的杂志介绍:

《筑地饮食新闻》是一本介绍食材的信息杂志。

筑地场外市场有鱼、肉和蔬菜等专卖店,还有鲣鱼干、海带、紫菜、豆类和泡菜。

专卖店将在纸上展示。 我们将提供一套由鉴赏家挑选的食材。

因为这是一个饱腹感的时代,你可以在任何商店轻松买到食物

我想让你知道筑地的“专业人士传授的真正味道”和该地区的“特产”。

“新的饮食体验”可能会改变您选择食材的方式。

我们的目标是保护“可以与社区共存的美丽日本饮食文化”。

请加入我们一起创造“美食交流”!

我注意到这本杂志,还是因为每一期封面上的食物插画——插画家 kubo ayako 的画常见于日本的生活方式和美食类杂志,如《暮しの手帖》和《dancyuスープ》。

陈文波

因为搜索“遇外滩”的资料,通过“上海的闽菜都在哪里”意外发现了一直在做本土采风写作的陈文波老师的公众号。陈老师的文章也给我提供了宝贵的本土饮食资料,也给想了解福建饮食的朋友提供更细微真实的视角——推荐还一直分不清馄饨、扁肉、扁食、肉燕的朋友可以先看看这篇《福建扁肉江湖:捶派与剁派的殊途同归》。

这本书是陈老师原来在画报上的文章集结。他写了三年,36 个城市。梳理收录了其中 18 个。尽管陈老师谦逊地表达了这本书不尽理想,但我收到书一口气读完后,仍觉得这提供了非常难得的记录视角——它让我看到少见于媒体视野内的福建县城风物,还有与食物所关联的丰富传统,像以食物为载体的民间版画“福鼎饼花”。

八宝红鲟饭

年三十那天下午,父亲招呼我进厨房,说要把红鲟蒸八宝饭的“秘法”教于我——

糯米先泡半小时,而后上蒸笼蒸;干贝、香菇、蛏干之类的干货分别泡发;胡萝卜、肉(鸭肉、猪肉均可,更正宗的是用鸭肉)、火腿切丁。唯独面对着张牙舞爪的红鲟,我手足无措不知如何下手。父亲教我,拿着一根牙签,一手摁住红膏鲟,一手将牙签插进红鲟的嘴里,再放入酒里腌上,过了一会,等红鲟动静小了、不挣扎了,就可以解开草绳,用刷子细细清洗,然后掀开鲟壳,剔除两腮及底下的小盖,把腿切为块状。

待糯米饭蒸好凉透后,把泡发好的干货和胡萝卜、肉、火腿逐一加入拌匀,加一点盐巴和虾油,而后在面上依次摆好鲟片,盖上鲟壳,再放入蒸笼蒸15至20分钟。

Young:八宝红鲟饭是福建传统宴席上的大菜。在台湾的“酒家菜”中称为“红鲟米糕”。在上海的“遇外滩”也将这道菜作为招牌,菜价按照红鲟的时价计算。小时候去酒家吃饭,这道菜和龙虾端上桌的时候都是宴席的高光时刻。这道菜的精髓,其实是在浸润了油脂、红鲟膏黄和荷叶清香的米饭——有时也用红薯粉来替代的。仔细回想一下,近年的宴席中已经很少见到这道菜。想想原因或许跟“洋烧排”的消失一样,太费工了。传统做法中,厨师做这道菜要先将生米倒入铁锅中和酱汁一起翻炒到熟,再把米饭跟鲟一起上锅蒸入味。

日式炒锅,为什么不适合做中式炒菜?

日本料理里炒的部分比较少,而煮的部分比较多,所以锅沿比较垂直、口部比较收的锅,可以更好的兜住食材,更好的防止溢出……

利用锅沿的高温,让调料瞬间产生美拉德反应,生成更多的风味物质,而且足够倾斜的锅沿,可以让调料留下的速度更慢

Young:厨房器具的首要功能,还是盛放生活形态而非“风格”。不仅仅是“炒锅”,餐具也是:某宝上最容易刷到的北欧平盘和日式斗笠碗是否真的适合中餐的场景呢?简单的例子,中餐菜肴经常会带汤汁,用平盘装菜容易洒,盘子往往需要一定深度;盘子直径也不宜过大,毕竟“四菜一汤”如果都是大口径的盘子,桌子太容易铺满。所以家里使用的中餐食器最顺手的还是一只中号的深盘。

播客

播客《新气集ThinkAge》:研究奶茶在全球的扩张,真的可以读一个博士

Young:奶茶扩张到芬兰,一个原因和“越侨咖啡”一样,这是海外华人移民可以一个人张罗起的生意。

Young:料理包最早的发端是“上岛咖啡”,让服务人员也可以直接出餐。这么看在新消费跑道里的“预制菜”是不是异曲同工?

上周《1000小食报》发刊不久,我就收到了来自“灵感买家俱乐部”主理人傅丰元的邮件贺信,很感动。也记住了他多年编辑经验总结出的“编辑三定律”之一——新一期总会比上一期做得好。希望这期有做到。也欢迎你来信告诉我阅读这份小报时产生的任何感受和想法。“寻找本土料理人”的采写计划也仍在进行中,如果你有相关线索请一定联系我(可以加我微信:xiaoyang1992929)。

订阅地址

由 Young 编辑的《1000小食报》:https://1000xiaoshibao.com

查看上期:#1 在福建,每一滴雨都是一朵海蜇皮