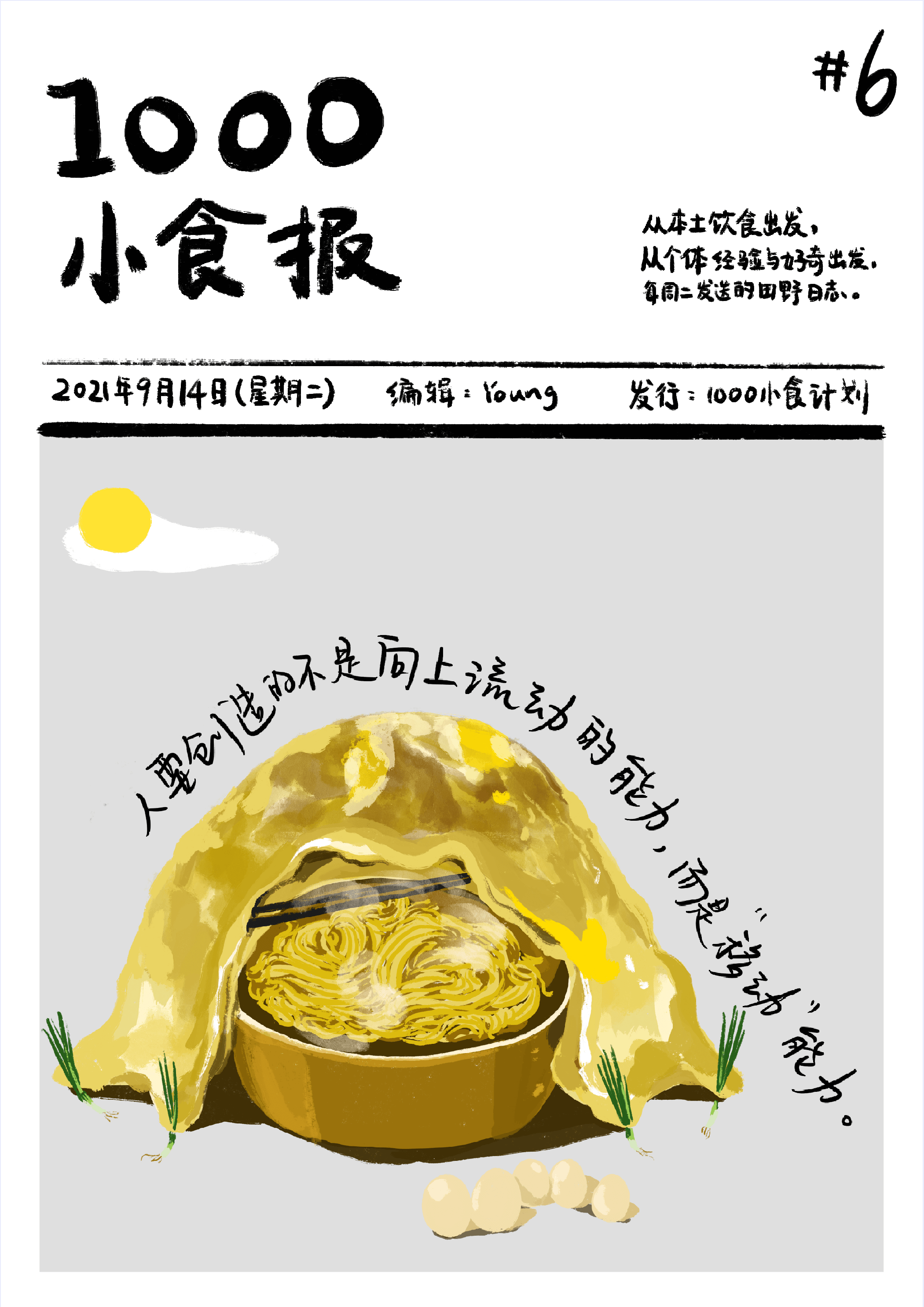

1000小食报 #6 人要创造「移动」的能力

人要創造的不是向上流動的能力,而是「移動」能力,有能力移動,人就可以過想過的生活,那是真正的自由。

这句话出自在台湾基隆港进行田调的人类学者魏明毅,她的硕士研究论文集结成《靜寂工人:碼頭的日與夜》于 2016 年出版。从书籍序言中可以得知,由心理咨询室转向人类学田野的选择并不像预想中那么顺利,要做「自杀」议题的研究预期让她一直无法找到自己的田野。

直到她在整理自己的各种笔记录音时,惊讶地发现自己所结实的对象大多是 35 岁以上的码头男性。这些巧合指向了一条新的线索——于是魏明毅修改了自己的研究计划,走进了码头工人的生活现场。

在搜索书籍资料时,一条发布在 2021 年的豆瓣短评写道:

1980 年代的基隆码头工人,1990 年代的东北钢铁煤矿化工工人,20 世纪 10 年代的富士康流水线制造业工人,20 年代的互联网 996 工人…某种意义上都是相似的,当人成为人力资源人力成本人没有缺点人只讲高效不能偷懒,当所有工作和事物都只讲速度效率只有更快没有最快,在这个新自由主义和消费主义占领的价值世界里,我们都被一种置身其中但难以察觉的方式改变着,那些曾经繁荣但终归静寂的,那些后来被抛弃被同情被怜悯的,不单单是那些时代里的工人,也许也会是未来的我们和我。

时代转移会把一些人留下。作为那些留下的人要如何找到作为个体的价值?

而注意到这部研究的契机也属偶然。先是在诚品书店的 newsletter 里看到《本事》杂志新刊的推荐,这期杂志正好是「饮食」主题,从把饮食作为一种故事文本来切入报道。具体内容在《1000 小食报》的「饮食书写」部分来跟大家分享。

莆田,摄于 2014.2

莆田人的饭桌

因为上周末突发的疫情,福建「莆田」一下子成为各大媒体的头条关键词。身边一些原本打算在中秋国庆回家过节的朋友,可能也要面临计划变更。

福州到莆田坐动车的话最快半小时可达。我第一次去莆田是在 2014 年,受大学同学 alay 的邀请做她妹妹婚礼的伴娘,因此获得了最直接感受当地婚俗人情的机会——尽管事后觉得自己这个伴娘当得太过轻松。

印象很深的有两个细节,alay 的爸爸开车接我回家的路上说:等元宵过完,村里就会恢复宁静,又只剩下老人们——长期在外经商仿佛是每个莆田人家都会发生的故事。

另一个打动我的是 alay 的姑奶奶,一个非常可爱和善的老人家。她总和爷爷一起手牵着手走路。因为她说「你们小年轻手牵手牵的是味道,我们老人家牵手是互为拐杖」。

上周征集大家的饭桌记忆,也成了我重新联络 alay 的机会。她从很小就跟随家人搬到了上海,上学、工作、组建自己的家庭都在这座城市,而我只偶尔在朋友圈看见她分享回莆田过年的生活片段。

alay 从这几年的照片中找到三张她妈妈日常做的菜的照片,并提到「感觉我妈这几年很爱在一个大盘子里把几种不同的菜放在一起」。

alay 家的饭桌

我问起原因,她陆续回复道:

我妈属于做菜比较随意的,就是冰箱里有啥煮啥,可能有的时候正好每种食材都剩一点,她就都煮掉了。

我感觉还有一个原因,因为这几年我们家里人都比较分散。我大弟弟常年出差,每周就回来几天,甚至几个月回一次。我爸也常年在外地工作,我小弟弟在外地上大学。吃饭的话,就我,我老公,孩子,还有我妈,所以吃得就比较少……我老公食量也不大,不像我爸弟弟他们如果在家的话,基本一顿菜都能吃完,所以现在我妈烧菜量都比较小。

看似普普通通的一桌饭,多问下去就会看到每个「小家」的故事和大家的「传统」。于我而言饭桌就是家里沉淀着最深情感、最多故事的地方,分享饭桌其实也意味着部分家庭关系的袒露。

所以我对每位信任地将饭桌交付给我的朋友,都报以真诚的谢意。

在 alay 的饭桌上,我还注意到一碗面。问她说妈妈在生日时候做的葱油拌面。但令我感到好奇的是,不同于常规放上煮蛋或者荷包蛋,这碗生日面上放的是盖满一整个碗的摊鸡蛋——

alay 解答我的困惑说:「生日嘛,就是大家一起吃的那种,做摊的鸡蛋可以大家一起吃。荷包蛋只能一个人吃~这个面你看是一大盆的。」这让我想起当年和 alay 在老家宗祠和整个宗族的人一起过节的场面。莆田人与土地之间的关系,就像他们家人之间的关系,看似彼此远离,内在却是牢牢地系在一起。

关于展览的筹备进展

上周方案陆续开始落地,但眼看中秋在即,还是对现在的进展颇为焦虑。好在身边有一些强大的朋友给予援手,比如有帮我包揽下展览家宴活动的艾丽象,我们还在一起制作一本「可晾晒、可冷冻」的《鱿鱼料理手册》:

鱿鱼料理手册设计概念图

征集「饭桌上的家」的策展内容,截至上周日一共收到了 21 位朋友的投稿:从朋友们的方位来说,最西边到了芬兰的赫尔辛基,最东边在东京。福建朋友的投稿也几乎能涵盖全省从南到北的特色:比如泉州的花生酱、福州的炒白果、南平光泽的黄骨鱼、龙岩的泡猪肝……这些投稿也让我发觉,在家里的饭桌上没有「福建菜」、「闽菜」的文化标签,有的是能指向「味事达味极鲜酱油」这样具体的味觉记忆。

对一场小展览而言,目前采集到的素材已经充足——但我仍会持续地邀请、征集,朋友们也可以随时给我发来你的「饭桌上的家」。

还想谢谢「灵感买家俱乐部」的主理人 Bob 给我提供了关于线上展览工具的建议。

欢迎来跟我分享你的「饭桌上的家」

在为期两周的展览期间,我们也准备开放两晚的「饭桌」体验。艾丽象的妈妈上周从连江发来了鱿鱼食材,甚至还「杀了一条大海鳗」。关于这桌饭的菜单内容,还是等展览消息确定后再来分享。但可以肯定的是,吃完这顿饭你胃里大概会拥有一张福建地图~

艾丽象的妈妈寄来的食材

一位普通市民的吃喝往事

周末看到一些朋友在分享一位普通北京市民的「帝都吃喝往事」这篇文章,文章的由头大概是北京要打造「美食之都」这件事。

我很喜欢这篇文章,就因为这出自一位普通市民,不是老饕、食评人、生活方式博主或者老字号继承人。在这个普通人的讲述里,吃喝是围绕自己的生活展开的,而不是生活围绕着吃喝。也因此我从她谈论的食物、列举的餐厅中对「帝都往事」产生了持续的想象。

我也喜欢记录身边普通人谈论自己的吃喝往事。

上周因为展览内容征集,和一位在内蒙的朋友聊起来。他的家乡在鄂尔多斯,但现在在乌海工作。我们从两地的饮食差异,聊到内蒙人家里是用冰箱还是冰柜来装羊,以及他对海鲜的认知与想象。

他说自己第一次去青岛吃海鲜,才真正明白所谓海鲜的「鲜甜」。他这样描述「鲜」的体验:

是那种刚刚从自然生物变成食材, 某种气质还未褪去的神奇感觉。

我可能很难有他对海鲜的体验了。或许等我能去到鄂尔多斯牧场,尝到新鲜的阿尔巴斯羊,才能体会同样震撼程度的「鲜」吧。

策展人周伶芝:当饮食成为故事的文本

「藝術家準備了一桌碼頭工人料理給觀眾吃,邊吃邊讓觀眾體驗工人、食物與漁市場和城市的關係」,周伶芝笑說,這樣的「宵夜劇場」,才是基隆生活最地道的醍醐味。

這樣的表演不太存在票房問題,因為每場觀眾至多 2、30 位,「售罄」字樣雖不等於投入人力成本的回收,數字之外卻是扎實的人與城市、與土地關係的重新締結——以藝術為媒介。我不太確定,這類「接地氣」的展演會不會蔚然成風,但在厭世而封閉的城市╱劇場結構中,這股清新的氣息,讓我止不住地尾隨而去。

看戲,還有美食入口:《貴美的餐桌》

杂志《本事》夏季号以「饮食」为主题,带读者从「创作入菜」、「吃进生活」两大面向来了解艺术家如何将食物与创作理念、在地历史故事连接。封面报道第一则就是由策展人周伶芝策划的沉浸式戏剧《貴美的餐桌》——这是一部围绕码头工人生活图景展开的「宵夜剧场」,也反映随着时代转移码头工人个体命运的走向。正因搜集这部戏的资料也才偶然获取以基隆港为人类学田野的作品《靜寂工人:碼頭的日與夜》。

来自《本事》夏季号「饮食」主题

这部戏是什么样的呢?我在一些评论中找到一些对演出细节的描述:

劇中有一個安排是這樣的:因為漁船靠岸(上餐桌)的間隔愈來愈長,而且帶來的食物愈來愈少,漸漸無法讓桌上的每一個人都能品嘗到,於是大家得「轉雞頭」,被雞頭指到的人不能舉箸。取而代之的,是薛美華灑脫地開了一瓶台灣啤酒,替不能用餐的人斟倒。酒興一來,眾人更是歡鬧,幾度忘了有些人是沒有吃到東西的。這讓我想到在《車諾比的悲鳴》一書中,有許多士兵是喝了政府配給的伏特加才敢進核災現場查看災情,不喝醉的話有些東西就會緊抓著不放,於是乎,雖然是「醉翁之意不在酒」,但我們最終也只剩下酒了。

醉翁之意不在酒《貴美的餐桌》

又比如:

演出開始,東西都放在二樓的客廳。「放下物品」也是種暗示的切換,不用擔心、不用時刻記掛,這是個可以休息的空間。

品嚐城市過往的嘆息《貴美的餐桌》

https://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=26396

《贵美的餐桌》是 2017 年基隆海港山城计划的作品。周伶芝还担任了 2020 年台南艺术节的总体策划。去年的艺术节主题叫做「为了在此相遇」——隔离时代的相遇具有特别的意义。她在艺术节采访中诠释为:相遇是一种行动的想象,一种记忆的方案。

Q:策展是什麼樣的工作?

周:

疫情让我们更明显地看到了「隔离时代」的样貌——但早在网络技术来临时,人和人之间的「隔离」不就已经开始了吗?

《阿姆斯特丹的午餐》(Amsterdam Lunch)

作者创作理念

上周去北京的「敬人纸语」看了 2021 年荷兰最美图书的中国巡展。现场展出了此次获奖的 129 本书籍。Chen Jhen 创作的《阿姆斯特丹的午餐》便是其中之一。这场展览也很好地诠释了「纸质书何以延续至今」这个问题。每一本书都可以视作一种实体结构,甚至可以作为一座建筑来进行欣赏。亲手感受设计师们依据不同内容埋伏下的设计细节,真的很过瘾,推荐在北京的朋友去看。

展览现场翻阅《Amsterdam Lunch》

播客

Young:作为在茶叶里泡出来的福建人听完节目也觉得有新知。还有一个个人体会是,在我们讨论饮食新消费之前,还是得先熟悉我们自己到底是怎么吃喝的。不过印象中最后嘉宾提到要把茶叶卖给年轻人的方式,是要「稀释」门槛过高的文化——意思可能没错,但个人不喜欢「稀释」的说法。像泡茶一样,文化浓度过高就多泡几泡吧,各取滋味,也不是所有茶都直接进大茶缸。

Young:不是烤鸭的拥趸,一年吃的鸭子也很有限。不妨听吃得多的人讲讲门道。

Young:这是一档母女对话的播客节目。妈妈是上海人,讲述「杜六房酱汁肉」时格外有味道。

为展览筹备奔波的一周,因为过于疲惫,原本犹豫这周要不要更新——偏偏上周末被 newsletter「地心引力」列为推荐,并特别注明了「每周更新」。反馈对我来说真的是提神剂,又按着自己完成了本周的更新。

最近也通过小报在线上线下认识了一些福建朋友,仿佛拥有了家乡后援团~周末跟来自武夷山松溪县的 Jinna 相约逛了北京天通苑的九台大集,她还给我准备的一个家乡物产礼包——里面有松溪当地的红糖、煲汤草料、干木耳、茶油、米果等……

谢谢一路相遇的善意。

也欢迎你来信告诉我阅读《1000小食报》产生的任何思考和感受~

挑选布展的材料

订阅地址

由 Young 编辑的《1000小食报》:https://1000xiaoshibao.com/

查看往期: