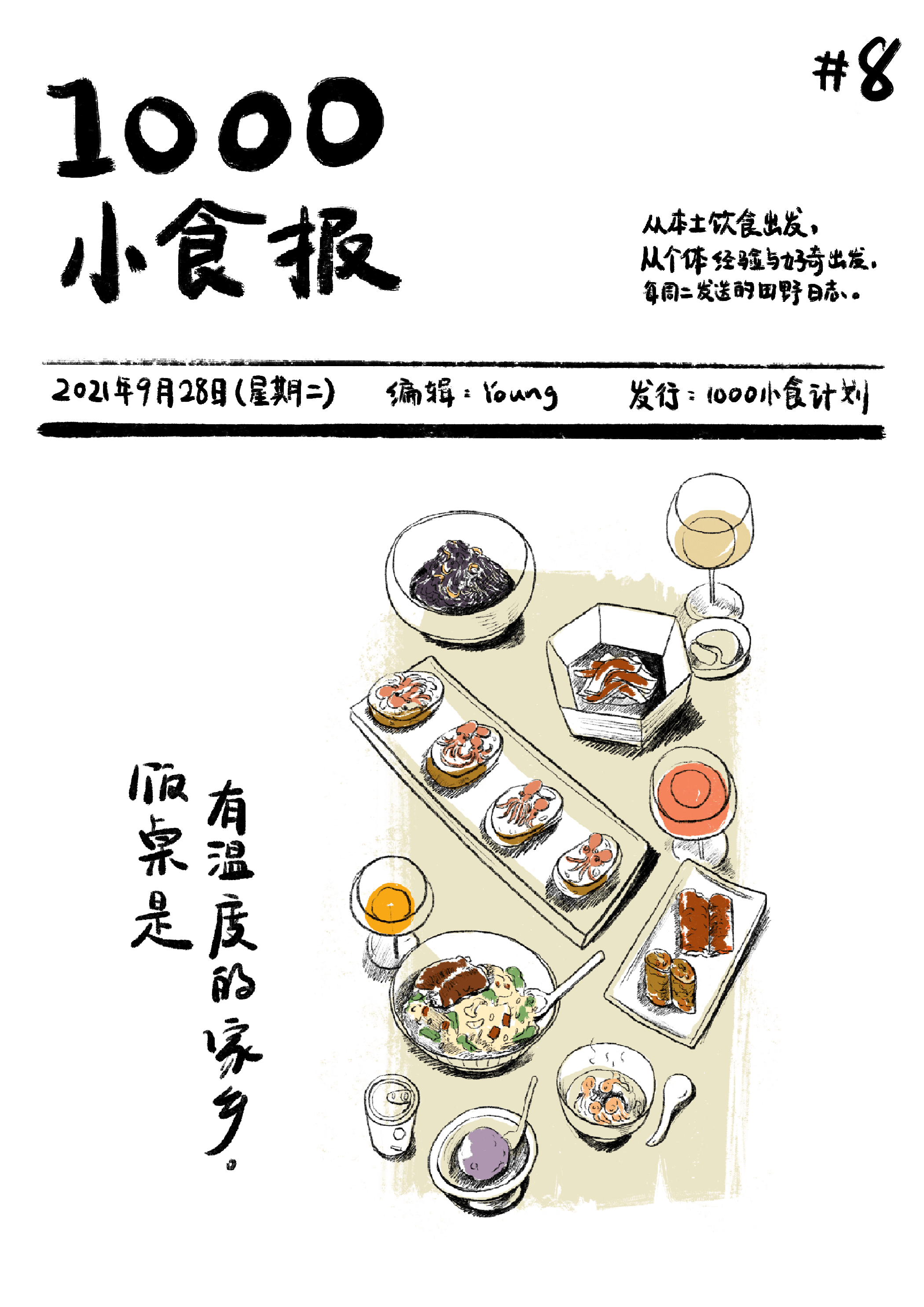

1000小食报 #8 家宴只有开始,没有结束的时间

家宴只有开始的时间,没有结束的时间。

9 月开端,我和负责「饭桌上的家」展览主题家宴的艾丽象、活动场地 Cafe Duet 的主理人 Landy 第一次讨论展览的核心。我们聊到各自对「家宴」的理解——其中说到每回 peaceburg(由身边几个固定朋友组成的小团体)的家宴都会持续一整晚。

家宴于我们而言,不仅仅指向一顿饭,更指的是来家吃饭的一整晚的时间。我们只会约定开饭的时间,而没有结束时间的预期。艾丽象每次也总是在大家吃完一桌菜后,再从厨房里变出 one more thing,有时候是超级解酒的肉燕,有时候是用来清口开启下一瓶酒的水果。

在刚刚过去的周末,艾丽象将厨房和饭桌都搬到了展览现场。两个夜晚,一共有 32 位相识或陌生、家乡或精神家乡在福建的朋友参加了我们策划的主题家宴。

本期《1000小食报》我想来跟你分享 48 小时的家宴幕后,还有艾丽象的蒜蓉酱菜谱——这是在主题家宴中用搭配海蜇皮的蘸酱,意外受到几位朋友的好评和询问。

策展的「好像样」和家宴服务团「peaceburg」

家宴幕后

关于筹备这场主题家宴的原因,我在策展手记中写道:

去创造一个机会,让我们聚集于真实的空间中,彼此激发、分享对本土的味觉记忆。对饮食而言,如果能让人真的尝到我在记录的本土味道,这一定是最直接的传播方式。

所以很感谢有艾丽象,让主题家宴这件事真正发生了。

以下是按照筹备的先后顺序,记录下的 48 小时家宴幕后:

9 月 1 日:确定家宴菜单和参加人数

基于「饭桌上的家」展览主题,家宴的菜单也从福建本土的味型、食材和经典小食出发考虑,同时也按照一桌饭具有的前菜、热菜、主食、汤和甜点进行划分。此外还需要考虑的是现场烹饪的条件——因为举办家宴的场地并没有「厨房」,只能依靠两个卡式炉进行煎炸煮和复热的烹调,所以选择的菜品需要大部分可以预制处理。

举例说的话,在最终确定的菜单中,「陈皮洋烧排」和「红糟鳗鱼」就分别代表了闽菜中很典型的两种味型:酸甜味和酒糟味;而且前者可以当天提前焖烧制作,做好之后浸泡在汤汁中即可。还比如前菜中的「油浸乌贼」、「凉拌紫菜」都是适合预制的菜色。

也有在最后变更方案的菜:比如预想中可以先炸好,现场再煎炸一遍的「五香卷」和「红糟鳗鱼」,最终还是为了保证口感在现场进行两遍煎炸。

现场煎炸的红糟鳗鱼和五香卷

确定每场 16 人规模的过程,是我问艾丽象在家最多一次给多少位朋友做过饭,她回忆是 13 位。那么作为第一次开放家宴,16 位是个有挑战也具备可行性的数字。

9 月 2 日-9 月 20 日:福建食材陆续运抵北京

定下菜单之后,我和艾丽象开始分头准备食材(我其实就是联系父亲制作芋泥:)。一口管乌贼、糟炸的海鳗鱼、凉拌用的紫菜、肉燕都来自艾丽象的家乡福州连江。因为第一次准备 32 人用的食材,像海鳗的预估用量就有一点偏差。到第二晚家宴时,因为海鳗数量不够,艾丽象将家里库存的东星斑搬了出来顶替一部分鳗鱼——真的是慷慨但下本呐。

还有原本要直接从厦门发出的「五香卷」,因为福建疫情导致机场封锁,飞机走不了。艾丽象紧急先让食材发往福州家里,再转寄到北京,才最终赶上了家宴饭桌。

从连江寄来的「一口管」乌贼

9 月 20 日:开放家宴预定

大家的协力下在 20 日的凌晨布置好了展览,20 日中午发布了展览的消息并开放家宴预定。发布消息中的活动时间只有开饭的 7:30,也呼应了我们对家宴只有开始时间,没有结束时间的理解。9 月 21 日上午 9:28,我确认了最后一个家宴名额的信息。但直到活动当天下午都还有朋友来询问,整个报名过程的沟通对于自己容易心软的性格也有些小小挑战,好在想报名的朋友都很能理解。希望接下来真的能兑现「以后还有机会」的承诺~

9 月 21 日:规划餐器具用量、采购和借出

考虑来赴宴的朋友们坐在一桌大都互不认识,所以菜品都是按位来分的。那么餐具至少就需要准备 16 套——全部都采购是不太可能。我很快想到一位在经营日料但最近餐厅在装修的朋友,于是跟艾丽象一起规划好每道菜适合的餐具形态后,便联系朋友借用了店里的餐具。

餐具最终在活动当天上午抵达场地,快速摆出来清点并将菜品「填空」并把所有餐具都清洗一遍。

餐器具准备

9 月 23 日:买菜、试菜

这天中午我先去了趟三源里市场挑选做「洋烧排」的猪肋排。虽然肋排是常规食材,但是生鲜平台所售卖的肋排很难用,因为有两个关键:

- 肋排一定要带点肥,这样才能经得住长时间烧制,同时烧出来的汤汁也有油分。

- 肋排一定要切大块,每块分量近 2 两。洋烧排通常会带有 2 根肋骨,所以在菜市场可以亲自跟摊主比划需要使用的规格。

但也为了不要每次都跑市场,这次去的时候我专门留下了固定采买的摊主微信。有意思的是,加完微信后她先给我刚买好的肋排「拍照存档」,这样来记住顾客的需求。

被拍照存档的肋排、两口锅一起烧

艾丽象在下班后就飞奔回家开始备菜,将家宴的菜品都做一遍来确认口味和分量。晚上 9 点半,我们在她家的饭桌边坐下,互相在口味上提出了一些建议和细节调整。虽然主要目的是试菜,但只要坐在艾丽象家的饭桌,就很难不被小张的酒招待到。最终又是有酒有菜的完整一餐。

当晚记录下的调整建议:

包菜咸肉饭:米饭用白米饭;包菜要准备青一些,米饭有焦的感觉最好;

紫菜虾米:可以酸度高一些,咸味少一些;

海蜇皮:提前准备好蒜蓉酱;

糟鳗:提前退冰,入糟的糟味可以浓一些;

油封鱿鱼:蒜味、咸味都可以多,可以点一些醋;法棍可以切厚一丢丢;不要给客人夹上芹菜;提前沥干一些橄榄油;

陈皮洋烧排:陈皮味可以更重一点;

彩蛋也要考虑到携带。

试菜内容

9 月 24 日:包装伴手礼、准备菜品介绍、手写菜单、确定现场分工、确认预定信息

临近第一晚的家宴,活动筹备的讨论从三人群移动到 peaceburg 的七人微信群。

为了延续本地习俗,我们给每位来参加家宴的朋友准备了《带福还家》,于是活动前夜的第一项手工便是包装伴手礼。而第二项手工则是手抄菜单,这也是我跟艾丽象在家做饭都会保留下的小小仪式。即便备菜就已够忙碌,艾丽象仍然坚持自己手抄了 6 份菜单。写这些菜单对我们来说,与其说是一项「工作」,不如说是在做心意的传递。我们还准备了一份打印的「菜单详情页」,用我们自己的文字和记忆介绍每一道的来历和做法:

比如艾丽象在「凉拌紫菜」里写的「在海滩上起舞的红藻」,还 QA 了为什么紫菜不是紫色。比如我会将红糟类比成「福州人的味增」,将「芋泥」的热食特征描述成「拥有滚烫内心的温柔甜点」。

写有名字的菜单

主题家宴完整菜单

Landy 安排了临时组建的服务团分工。也因为朋友们都全员加入,再加上店里的侍酒师 Minnie,导致第一晚的家宴光服务人员就占了 8 位。与此同时,我负责同预订周六家宴的客人一一沟通确认赴宴信息。其实到家宴结束我都有过「要不要拉微信群」的闪念,看起来这是个有效率的方式。

不过最终我都没有拉群,主要还是希望大家能获得被认真对待的感受,而非「通知」;至于连接的部分,我想真正的连接也不是因为在一个群,或者拥有微信联系人就存在的。既然饭桌是从建立真实连接出发,那么也把这种连接留在真实空间吧。

现场交换写有对方名字的菜单的朋友

9 月 25 日:第一次还是感到紧张

我第一次见到艾丽象在做饭这件事上说「感到有点紧张」。当我在想如何能够鼓励她时,想起以前结识的一位经营台湾私房菜的主理人 Nicole。我们第一次面对面聊天,她就抑制不住跟我分享在料理中对家人倾注的满满的爱。她说过的两句话让我印象深刻:「用爱做的食物,家人吃进身体里会变成爱」,还有「给孩子做的菜一定是最好的」。

虽然「好吃」是分享家庭料理的基本条件,但面向吃饭的人的「用心」似乎才是家庭料理更独特的价值。比如做包菜咸肉饭为了用更「青」一点的包菜,艾丽象还是要亲自去市场挑选。

所以我当时本想跟她说,不用担心,你的菜是做给「家人」的出品,那就是最好的。

14:00-18:00 备菜

整个下午艾丽象都在家备菜,这部分的一些细节估计就只能她自己或者小张来分享了。下午 6:06 小张在群里给我们发了张照片——艾丽象真的要把她的厨房搬来了。

把厨房端出来的艾丽象

18:00 清场和布置餐桌

等待艾丽象的同时,我们在举办家宴的咖啡馆 Cafe Duet 开始清场和布置餐桌。餐桌的座次是我来安排的,因为前期沟通时并没有了解个人信息,我就将一起报名的朋友,确定是相互认识的朋友给放在一起。还有一些独自赴宴的朋友,可能会因为都来自一个地方被我安排坐在一起。也有一些无心插柳,但最后意外建立起连接的座次安排。比如有朋友甚至交换了写有彼此名字的菜单作为「名片」。

当晚在家宴现场的福建朋友大概有 5 位,有意思的是,他们也担当了菜品讲解,会主动跟素不相识的同桌分享起本土饮食的记忆。

食物会在饭桌和思绪里泛起涟漪。有来自闽南的朋友,结束后激动地回消息告诉我,她已经两年没吃到海蜇皮,还有陈皮洋烧排竟然和她姥姥烧出了一个味道;有朋友第二天早餐吃完伴手礼里的板栗饼,回来追问我要店铺联系方式;还有默默发了条朋友圈许愿今年一定要去一趟福建的。

9 月 26 日:朋友们一起合砍 101 分

相比较第一晚的紧张感,第二天所有人的状态都松弛不少。艾丽象也根据第一晚的情况做出了一些备菜的调整,让这晚的出菜节奏无比流畅。

第一晚回家收集完大家的反馈后,我唯一的遗憾就是没有跟大家介绍艾丽象。所以在第二晚的家宴中,我守着艾丽象刚做完炸物,就和她一起到饭桌边跟大家正式打声招呼。

现场还有些有意思的片段:

比如有两位客人是被他们的朋友报名来的,他们在饭桌上举起了手机视频连线了未能亲自到场的朋友;

两晚坐在同一位置的两位男生,都问到了搭配海蜇皮的蒜蓉酱做法;

在菜品之间的等待间隙,有的人会主动走到艾丽象等着水开煮肉燕的锅边聊起来,还有请教要用哪些调味来制作肉燕汤……

传统的中式厨房往往是封闭狭小,做菜的人在厨房中忙碌,吃饭的人只能趁热吃饭也无法帮上更多——但我想念原来和父母住在旧家的厨房,因为那扇厨房有扇连着饭桌的透明玻璃窗。小时候也算看父亲做菜做了很多年。

23:00 匹斯堡大饭店圆满结束

最后 peaceburg 的七个人一起在「饭桌」背景前留下合影。我回想这场家宴带给自己什么收获,首先想到的就是「跟朋友们一起完成一件事」的难得体验。其次是确信自己有让人感到幸福的能力。值得一提的是,peaceburg 里包括我在内,五个人都来自同一所高中。关于这所高中我的记忆一直很淡,但入学时年段长在开学时给所有人的期许,至今我都记得,她说:

让你身边的人因为你的存在而感到幸福。

还有一个收获是看到同样对食物抱有好奇心的朋友。来参加这场家宴一大半的朋友都并非来自福建,他们或许曾来福建旅行过,或者是被福建朋友带来的。但从现场大家的反应来看,大家都还是抱着相当开放的心态在体验食物,也会真正关心这些菜的来历和制作方法。

家宴可以离开家和家乡吗?我想是可以的。

但前提是做好足够「操心」的准备。

附:艾丽象的蒜蓉酱方子

蒜蓉酱适合搭配口味清淡的海鲜,比如干烹鱿鱼、梭子蟹、水煮虾,还有白肉。

- 准备两颗大蒜、200ml左右生抽、150ml左右陈醋、5-7茶匙白砂糖、少许白胡椒粉(看个人口味)。

- 大蒜用压蒜器或者懒人利器压成蓉(蒜泥),最好是蒜泥状,越细越好,因为能更好的释放它的辛味,以便和调味料混合。

- 加入生抽、醋、和白糖,调匀后放入冰箱静置1个小时,能得到有粘稠感的蒜头酱。

- 这种做法适合现做现吃,不易保存,所以是开餐前准备最好。

海蜇皮配蒜蓉酱

因为和艾丽象一起创作《鱿鱼料理手册》,冒出了持续做菜谱独立出版的念头。所以上周在自己的朋友圈和即刻上征集了一番「大家自己看过的优秀菜谱书」,汇集朋友们的推荐分享于此:

- 《松浦弥太郎的料理笔记》,Joyce Ling《从厨房到餐桌》,庄祖宜《简单,丰盛,美好》——来自 Tammy 推荐

- 和菜谱类有一点点关系的《西餐大厨成长记录:我在烹饪学院学到的 101 件事》——来自 东炜黄 推荐

- 蔡澜讲菜和肉的两本(注:《素之味》、《肉之味》)——来自 junyu 推荐

- 当然是田螺~把做菜这件事情当做认真的研究并用通俗语言表达出来,单单阅读起来就很快乐~——来自 晓雯 推荐

- 《主厨的料理法则》——来自 Dale 推荐

- 张新民老师的《潮菜天下》《煮海笔记》讲潮州菜的,王恺老师的《中国人超会吃》,写得非常好看——来自 徐晴 推荐

- 《宋宴》,复刻了宋代饮食的风貌——来自 Gone 推荐

- 《香港厨师手册》、《男性料理读本》——来自 Simon 推荐

- 《后殖民食物与爱情》,算吃和记忆交融的书吧—— 来自 Zhizhi 推荐

- 《鱼米之乡》同作者(注:英国饮食文化作者扶霞)还写了《川菜》——来自 Zhaozheng 推荐

正好昨天刚刚收到等了快三个月的一本书,是来自主职是平面设计的台湾作者洪爱珠的《老派少女购物路线》。我从 YAN BOOKS 一拿到书就迫不及待先翻了两篇,确认作者笔力和厨艺真的厉害。稍微摘录一点出来就可以感受到:

燉茶葉蛋,以筷子磕破煮熟的蛋殼,色痕若要好看,手指捏筷尖上,筷頭往蛋殼彈擊,軟力中帶點巧勁,才敲出勻如青瓷上冰裂紋,乃可食用美。

这本书的一篇推荐序出自台灣作家蔡珠儿,她提到的一点饮食写作风气也令我颇有共鸣:

常人寫吃食器物,多是定格近拍,濃筆重墨,特寫細描,務求纖毫畢現,活色生香,但貼得近,盯得緊,不免就成鬥雞眼,焦距緊張目光短淺。然而愛珠不這樣寫,讀此書的第一個好處,就是明目益智,令人視野寬宏。

我愿意存在书架上留着咀嚼的饮食书刊也大都要具备这样的焦距。

最近有位来线下看展的朋友问,《1000小食报》的「1000」是指要做 1000 期的意思吗?我惊恐地赶忙给他计算:如果按周更那可得做 20 年呀!(看起来似乎不太可能)。

关于「1000小食」的含义解释,其实连我自己都改过几次。最开始想到这名字是因为 10000 小时定律的蛊惑,想着如果是「10000小食」听起来太贪心又太谐音,所以就改成了 1000。

或许是托名字之福,这项计划从提出起虽然做得断断续续,但好在一直都坚持了下来。

欢迎你来信跟我分享阅读《1000小食报》产生的任何感受和思考,或者我们可以在展览上遇见(「饭桌上的家」主题展将持续到 10 月 5 日)。

订阅地址

由 Young 编辑的《1000小食报》:https://1000xiaoshibao.com/

查看往期: