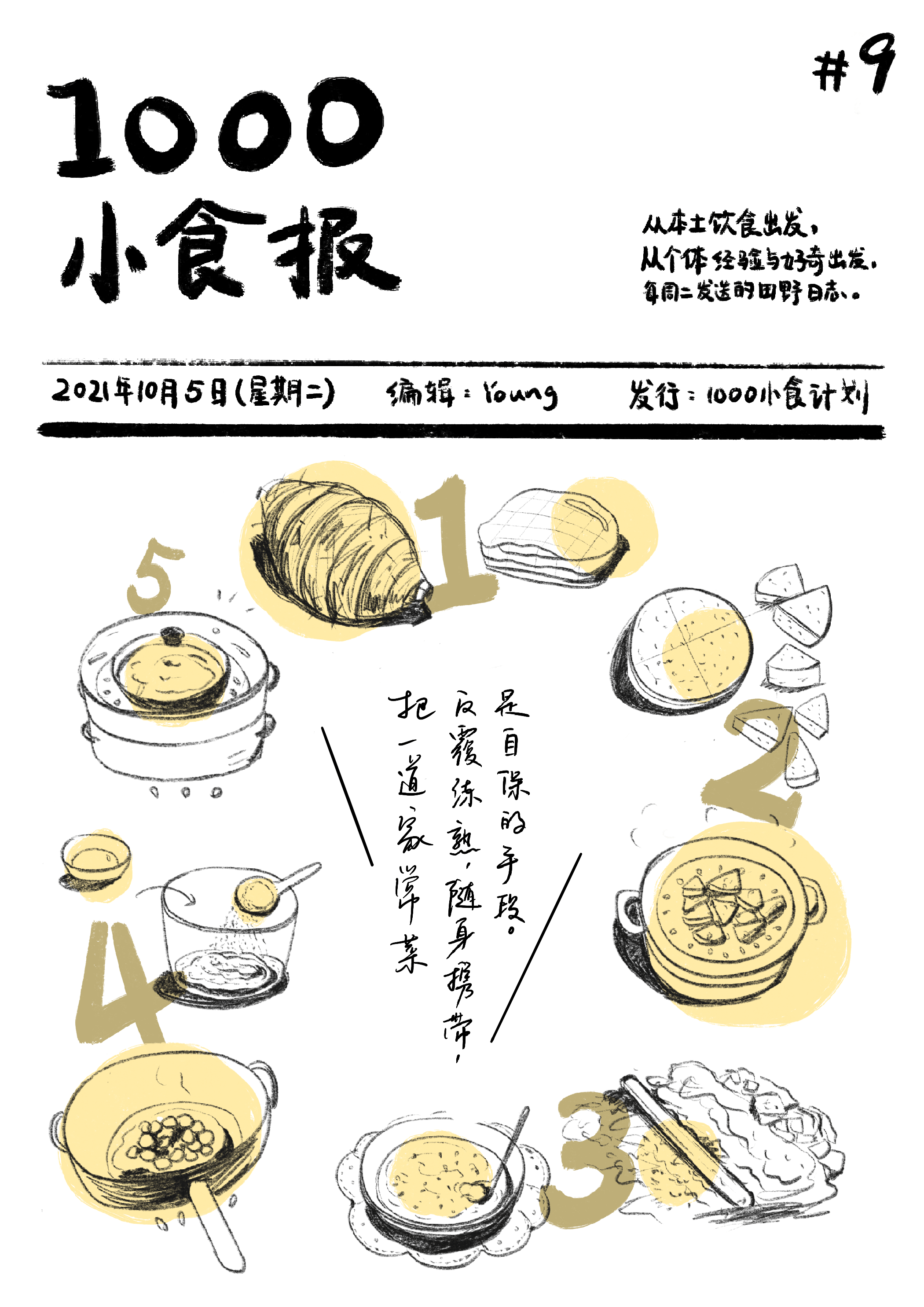

1000小食报 #9 明天起,随身携带一道家常菜

今天(10 月 5 日)是「饭桌上的家」主题展览的最后一天。这两周因这场展览和一些朋友从网络走到线下,也产生了些重逢的契机。在《1000小食报》九月通讯里,我分享了些来看展、参加家宴的朋友们的反馈。

这场发端于家庭饭桌上的「田野」因人和人的相聚和对话,获得了丰富的语料——尤其是来自个体的家庭饮食经验,这是留存于每个人记忆深处的体验,但日常中少有机会去触发、感受和反思。而我对每个人味觉记忆中的「一道菜」都感到好奇:

这道菜用的是什么食材?它是怎么做的?它跟当地的饮食偏好接近吗?为什么它留在了你的记忆里?它跟你的家人有什么样的关系吗?你有多久没有吃到了……

这样的对话并非因「馋」而展开,却往往会在尾声令我们都陷入胃口和心理上的念想。我想这和富有年岁者的「怀旧」不同,我们在念想中要找到一种理解——去透彻地理解我们自己和家乡,将其作为当下生活中的确信,甚至掌握一种未来长路里「自保的手段」。

我的經驗是,若有什麼一生持續想念的菜色,趕得及,就應該設法學會。以後長路走遠,恐怕前後無人,把一道家常菜反覆練熟,隨身攜帶,是自保的手段。——洪愛珠

一碗家书:福州芋泥

我没有去考据芋泥从什么时候开始成为了时下「网红」的味道,奶茶和西式烘焙是谁先把芋泥捧红。我知道的是,身边许多朋友第一次尝到芋泥,是它作为委身于蛋糕夹层、面包的内馅,奶茶中可额外添加的配料。

而作为福州人,芋泥在我的饮食语境中始终自成「一道菜」。作为经典的闽菜,芋泥往往会作为一桌宴席收尾的甜点呈上:酒家出品的有和豆沙构成黑白八卦图的「太极芋泥」,也有搭配甜糯米饭和果仁果干的「八宝芋泥」,但最常见的就是一盘纯纯粹粹,表面平静,内里滚烫的福州芋泥,唯一的装点是表面一层炒熟的白芝麻。

芋泥是宴席菜,在家庭饭桌上通常只在逢年过节出现,因为自己制作太费工费时。但近年这道菜却越来越常出现在我家的饭桌上,即便不是芋头最佳的秋冬季,只要我返家,父亲定会找机会做一次芋泥。平日在北京,家里寄送来食材包裹,也会夹带上分装成几只小盒的芋泥。招待朋友的家宴里如果有芋泥,我只需要从冰箱冷库里拿出一盒,整块扣入盘中,大火蒸上十来分钟,仿佛在异乡饭桌上也拥有了父亲的「助攻」。

最近一次的展览主题家宴里,我也照例端出了父亲做的芋泥。大概是太熟悉芋泥了,我都是从别人的反应里才体会到福州芋泥的独特之处:「原来芋泥热的也好吃」、「竟然比冰淇淋的口感还要细腻」。

当进入秋冬,又看见奶茶品牌推出的芋泥系列返场,这些重逢让我再一次对福州芋泥点燃好奇,也在记忆和书写中找到了更多阐释来源。

父亲做的福州芋泥

槟榔芋

如果在北京做福州芋泥,遇到的第一个问题就是哪里能买到槟榔芋。在这遇到讲究芋头食材的料理,大都称自己使用荔浦芋头——和槟榔芋一样拥有大块头,颜色透着粉紫,粉糯香甜。一度让我怀疑,荔浦芋就是我从小听到的槟榔芋。

但有一回跟经营一家广西米粉糖水店的老板聊起家乡芋泥,和店里糖水中添加的荔浦芋泥有什么分别。他明确地告诉我荔浦芋和槟榔芋有差别,如果同时蒸两锅就能从芋头冒出来的香气里分辨。再一说是通过两者切开后截面的花纹来判断。

这让我想到考据来的「槟榔芋」的名字由来:

天南星科植物里母芋球茎最大的一种芋,因其乳白色芋肉带有紫红色槟榔果的花纹,被称作槟榔芋。(沉洲《闽味儿》)

最好的槟榔芋出自宁德福鼎——地处福建省东北部沿海,北接浙江。「福鼎芋」算得上本土食材中的品质商标,芋头在当地不仅可以自成芋头宴,出自福鼎的零食芋头脆片也是我童年里的香甜回忆。

芋头本味中性,可甜可咸。就连芋泥在福建本土都有甜咸之分,闽南地区制作的芋泥因为添加了葱油而带有微咸。年节中家里会将槟榔芋的芋心切块和鸭肉一起煮汤,附着鸭油、吸饱鸭汤的芋头筷子一捏就会松开,入口软化,是这道「芋鸭」汤中的精髓。家里最日常的吃法,是将芋头切块蒸透,直接蘸白糖吃。优质的槟榔芋经得起这种朴素料理的方式。

如何挑选槟榔芋?父亲嘱咐的做法是要「掂量」:槟榔芋虽然块头大,但如果掂起来太沉则质地就不够「粉」。每次家里买来芋头切开,我最先听到的评价都是这芋头够不够「粉」。

猪油和糖

为什么家里的炒菜香,如果你钻进厨房里探究,最后可能在猪油里找到答案。家里做芋泥的调味只有猪油和糖,字面上的高油高糖令人望而生畏,但它真以食物出现在面前时也没有几个人能不沦陷。这大概就是人朴素的味觉基因。

家里做芋泥,猪油也要当天炼。去年初在影棚里复刻家中芋泥,也过于诚实地在拍摄现场小火㸆着猪板油,让整个摄像团队闻着漫屋的脂香等待了半小时,最终呈现在短片里的高速镜头不过数秒。

复刻福州芋泥的拍摄现场

芋泥要放多少糖其实没有定量,往往取决于全家人口味的平均值。小时候我不怕甜,即便是凉着吃甜度更甚的芋泥都觉得好吃。成年后出于对甜味的警惕,会在父亲做芋泥时让他少放一点糖。原来我对芋泥里要放多少糖也没有概念,直到一次家里糖罐空出,父亲开了一包 250g 的袋装白砂糖直接往芋泥里倒时我就有了……

母亲出身闽南的台湾作者洪爱珠在书里也记录了自家芋泥方子,可以参考用糖的说法:

熟芋頭中,入許多細糖,趁熱壓泥到糖化開,試吃一口,須比喜好甜度略甜一些,接著入油脂和粉類,調味才會剛好。(洪愛珠《老派少女購物路線》)

福州人家里炒菜也爱放糖,但糖通常是用来打配合的:用来酿福州菜里的酸甜味,和福建老酒一起添入米食炒制,增鲜增香。这种习惯延续到自己在北京的饭桌,多数炒菜都往里面抖一点糖——从含量上看有时候不如说是种记忆的象征。

时间和力气

就算如愿在北京采购到槟榔芋,具备了狠放猪油和糖的决心,制作芋泥要花费的时间力气才是阻挡我日常制作这道菜最高门槛,也是我所复刻的芋泥与父亲的差异所在。

福州的温柔叫「芋泥」

翻找在父亲身边时记录的制作片段,我找到一张擀压到具有缎面质感的芋泥照片。泥不仅仅是形成细末的粉感,还有具有粘稠的质地。家里厨房现在已经有料理机,但父亲仍然是用手工给我做芋泥——不知道是对搅打质地的不放心,还是手工无法替代的情感价值。

做芋泥的时候,老爸只问我两个问题:碾得够细了吗?这样够甜了吗?其实好吃的芋泥未必细腻,但细腻的芋泥一定用心。(《福州的温柔叫「芋泥」》)

我和父亲擀压出的芋泥质感对比

连接与重逢

不久前过生日,朋友商量手作生日蛋糕,商讨出的结论是做最能代表我的芋泥蛋糕。

今年生日收到好友艾丽象亲手做的芋泥蛋糕

不仅是来家吃饭会被我投喂芋泥,我也乐于跟不同地方的朋友分享这道福州甜点。还做过一些有趣的创作尝试,比如跟朋友的餐厅一起设计款融入本土芋泥的西式甜品:

蛋糕卷可以容纳下一整块足量的芋泥,并降低蛋糕体本身的甜度,以最平实的载体来呈现主料芋泥的风味。为了呼应「福州芋泥」的出品规格,也在馅料中加入白芝麻。

也许现在用芋泥馅料制作西点并不新鲜,但「芋泥蛋糕卷」的设计是完全不同的思考路径:要原原本本运用父亲制作的芋泥,通过西点建立起与本土家庭饮食的连接。后来从餐厅顾客的反应来看,许多人会感到「惊喜」恰恰因为实际口味和视觉带来的预期有很大反差。

#2020.1.16 芋泥蛋糕卷打样手记

拿到第一回试做的芋泥卷样品的时候,正巧给一家咖啡馆供甜品的资深甜点师在,我请她品尝给一些建议,包括我也关切,北方人口味下芋泥的甜度是否会被接受。

甜点师是专业的,用叉子拾起已经接近「残羹」的蛋糕卷吃了两三口,就给出非常中肯的意见:比如可以考虑用北方的水芋头来中和芋泥的口感,用椰子油替代猪油来增加清香,整体可以让甜品的层次更丰富等等。

但当我们聊到,我之所以要做这样一款芋泥甜点,不仅仅是想承载和保留「福州芋泥」的风味,更希望这款甜点确实是以芋泥为主,可以让人一口就吃到来自家庭厨房的亲切感。了解初衷之后,这位甜点师跟我说,她前面所说的建议都不要听了,「你要做的就是福州芋泥,就是家的味道」。于是这款芋泥蛋糕卷的芋泥内馅,就是原原本本的福州芋泥——连芋泥最后撒上的白芝麻也保留在馅料中。而甜度,虽然冷食芋泥会比传统的热食,吃起来更甜一些,我也忍了忍没让老爸少放糖。

第一次测试的芋泥蛋糕卷和最终出品

最近一次我和芋泥的重逢就发生在前两天。小展览被设计成 citywalk 路线中的其中一站,我也因此与几位对食物充满好奇的朋友面对面分享了策划这场展览的初衷。其中一位热爱烘焙的安徽女孩星星,见面前特别给我准备了份礼物——福建本土的甜点小食「芋泥饼」。

感动来自有人专门去搜索了福建的甜点有哪些,还找到方子复刻出来,也来自它串联起我久违的记忆。芋泥饼是我上小学放学后常常去门口糕点铺买的点心,传统芋泥饼用的是带点咸味的葱油饼干,星星复刻的版本则自己尝试了奥利奥和焦糖饼干。

有意思的是,我和「芋泥」的连接与重逢,都不是在它原原本本的样子。以此推演去构建一段完整的味觉记忆,并不依赖完全一致的味道,还需要从记忆角落里搜刮细微的心意,反差载体传达出的时间维度。

收到安徽女孩星星复刻的芋泥饼

如何建立更深的连接

参加 citywalk 的一位朋友最后分享活动感言说到,在来展览之前对饮食的爱好更多是「打卡」,寻求美味和新鲜感,未多想食物背后和人的关系。从「1000小食」开始,日后会想跟食物去建立更深一点的连接。这个反馈对我来说太珍贵了,也让我看到创造这种对话契机的意义。

通过不同的媒介、内容去承载和传播本土饮食文化,目的不在让所有人都热爱上福建饮食,而是通过食物建立起每个人与家、家乡的连接。

(1000小食报 #5 家——需要一种深入的解释)

要通过食物建立更深的连接,我认为有两件事是重要的:尝试提问、尝试练习。

无论是面对新认识还是熟悉的朋友,我经常都是「提问者」的角色。比如和家乡福州永泰的大鱼聊起嵩口赶圩,便追问起当地物产,了解到一种叫做「麻菇」的菌菇品种;和来看展的朋友 vevaycao 回忆到家中做食的男性,向她提出我一直以来的困惑「为什么似乎做饭的男性手艺更好一些?」,而她从人口和社会分工的角度给我提供了一种理解。

我还在展览上遇到一位江苏女孩,我问她在北京吃到当季新鲜的河鲜是否也会有「家」味道呢?仍然是有差别的。造成差别的并非食材和烹调,而是家庭记忆中的河鲜,往往都是家人亲手剥好放入碗中的。

她还跟我分享了每次回家必吃「红苋菜」的原因,是小时候吃这道菜对红色菜汤浇在米饭上的视觉印象太深。她的经验再次印证了「味觉记忆不见得从味觉开始」。

有天跟一位家乡在南平建阳的朋友 Zhixuan 聊到当地米食,他想起冰箱里还有家里寄来的米粿,决定按照家里做法自己炒一炒吃。未曾想第二天他就交来了我无意中布置的「作业」,顺带还跟我分享了和家人做出来的口味差别。

尝试复刻并不断练习一道菜,也是与家建立更深连接的一种途径。因为过程里我们会向家人讨要菜谱和诀窍,会自己走进市场挑选食材,也会在处理食材、调味的过程中更真实地理解本土做法的来由。

麻菇在市集、传统饭桌和小家饭桌上出现(照片来自大鱼)

给儿童的饮食启蒙书单

这周为朋友在做的给 9-12 岁儿童的阅读项目列饮食书单。我挑选了三套与「1000小食」计划最为贴近的书籍,也分享于此:

汉声饮食系列《中国米食》、《大闸蟹》、《山西面食》、《慈城年糕》

首先推荐这个系列,是因为「汉声」出品。他们的使命是做文化的「肚腹」(连接的是传统的头颅和现代的双脚),所以记录的饮食内容也非常详实、易懂(以至于美术风格上看有点像教科书,但有趣得多)。汉声的饮食选题中我最推荐的还是《中国米食》这一册,几乎涵盖了米在中国的所有形态,不管成长于什么地域的小朋友都能找到自己熟悉的食物。值得一提的是,编辑为了制作这本书的内容真的去种了一年田。(相关推荐:《汉声》杂志创办人黄永松的一席演讲)

《中国米食》的内页插画和摄影

《五湖四海家常菜》

本書是明報專欄「五湖四海家常葉」的結集,每期訪問天水圍居住的主婦,記錄她們烹調家鄉菜的過程,由Stella繪出食譜,每篇配有冷知識。書中會涵蓋不同中國菜系,包括廣府菜、京滬、潮州、東南亞等。

这本书打动我的原因,是它真的在记录这些移民家庭的日常食谱:从中可以看到味觉记忆于迁徙中生长出来的新样貌,又有充满烟火气的家庭厨房技艺。

《料理图鉴》越智登代子

无论大人小孩,厨房新手都适用的工具书——内容有日本作者的详实风格,也有非常贴近新手需求的内容颗粒度:先放盐还是先放糖?又比如书籍第一篇就是关于「妈妈休假了,如何自己动手做三明治」。三明治也有料理可言吗?有的,这本书里教的就是三明治里的生菜、鸡蛋、抹酱的次序应该是什么样。

公众号:粤菜图书馆

搜查资料时无意间挖掘到的宝藏公众号。从更新开始已经分享 245 册粤菜相关的菜谱、饮食文化书籍,能找到不少出版年代久远的文献参考。对每册书籍的介绍文字也非常详实,大多还会摘除目录页的照片,对于判断资料的用途很有帮助。

从 8 月 10 日发刊起,算到第 9 期,小报每周的封面海报也能凑齐一条「九宫格」啦。每周二的小报投递完毕,我也会对「收到一封新邮件」感到期待。

到目前为止,大家每周看完《1000小食报》的感受是什么?有没有对哪一期/片段的内容有比较深的印象?对这份专注于本土饮食的newsletter 有什么样的期待吗?欢迎你来信跟我分享~

订阅地址

由 Young 编辑的《1000小食报》:https://1000xiaoshibao.com/

查看往期: