1000小食报 #10 烟火气是复杂的,是无穷无尽的重复

烟火气并不全是美的、温暖的东西,它是很辛苦的,也是复杂的,是无穷无尽的重复。 ——《早餐中国》总导演王圣志

上周看了两部和食物有关的纪录片,一部是《早餐中国》,一部是台湾人类学者李明璁担当主持的《我在市场待了一整天》。前者已经播出三季,累计 100 集,记录了来自中国 85 个县市的早餐夫妻店。如果不是因为在朋友家的电视前遇见这部片子,自己可能也不会专门找来看——继「舌尖」、「风味」、「人生一串」后,我对国内美食纪录产生了一种固定印象和审美疲劳。

但《早餐中国》还是让我看进去了,每一集时长只有短小精悍的 5 分钟,也因此剪裁了过剩的情感和冗长铺垫。更重要的是,它的「烟火气」不停留在仅仅拍摄烟熏火燎的市场素材,而是去关切这些在经营早餐的人,甚至有不少现场导演介入采访和对话的随机素材。

最终带来了「温度刚刚好」的早餐记录。早餐不是「美食」,它就是一种日常的存在:导演王圣志在《人物》的创作自述中讲「早餐的存在,让每个人拥有一种恒定的情绪」,这也是做早餐题材的出发点。食物对人具有「修复」作用,但不是让人激起狂热消费欲望,而是找回自己的味觉记忆,找回好好吃饭的「自觉」,记得吃下的每顿饭,记得自己在生活。

王圣志:食物一定是起修复情绪作用,当这么多美食纪录片同时出现,太喧嚣、太疯狂了,耳朵被吵得不行,眼睛又被扰乱得不行,还怎么修复呢?

还有一些不重要的细节让我对《早餐中国》产生个人的连接,比如联合出品方里有我童年收看的「海峡卫视」,还有导演是福建福清人。

拍摄的是早餐,但经营者和创作者都得在凌晨「开机」

另一部纪录片《我在市场待了一整天》(第二季名为《我又在市场待了一整天》)荣获了 2020 年台湾金钟奖「生活风格节目奖」、「节目创新奖」和「非戏剧类节目摄影」三项大奖。刚看一集我就忍不住推荐给身边对纪录片感兴趣的朋友。在本期小报的「饮食书写」部分我会展开这部片子的内容。

为什么又开始看饮食类纪录片呢?因为最近在构思以本土饮食连接为框架的视频内容,等有更多进展后来跟大家分享。

要是你有看过觉得不错的饮食题材视频,欢迎来信推荐。

Connect the dots

做完展也让自己在假期好好休息了一下。上周主要做的事就是跟协力做展的朋友、还有因这个项目和建立起连接的新朋友聊了聊。

这些对话不是围绕「食物」展开,而关于「做事」,以及我将建立一个叫做「Young Clinic」个人工作室的打算。

花很多时间去对话,去确认每个人的感受和获得,因为知道做本土饮食文化传播这件又长又难的事并非孤胆英雄可以完成的。也提醒着自己,要感恩和珍视每位在路上遇见并愿意同行一段的朋友。他们让我想到 Steve 说的「connect the dots」——个体经验的意义或许不在当下立现,但未来终会连点成线。

喂喂:这是整个九月我最有成就感的一件事

2021.10.5

喂喂在展览中帮我很多,虽然她总觉得自己没做啥。而我知道,我对这场展览的筹划从文档开始真正落地,是从她陪着我一起去画材店挑材料那天开始的。她是个擅长动手的人,展览中使用欧根纱制作的「灯光鱿鱼」装置就是她的主意和手工,还在紧张的布展前夕经历了三版修改。还有伴手礼带的「带福还家」采用橡皮刻章的方式也是她的提议。

再见面问起喂喂节后的计划,她说因这场展览的经历,打算重新梳理一下自己的工作安排,找回去年决定做自由职业时的初衷,留出更多时间给真正能带来成就感的创造。

喂喂手工制作的「灯光鱿鱼」

艾丽象:做家宴最大的成就感来自对时间的掌控感

2021.10.9

今年北京的秋天好冷。我跟艾丽象约在她办公地附近的韩餐店,装在石锅里咕嘟咕嘟的豆腐汤一下子让人暖和起来。通过一起创作这次展览和家宴活动,我对艾丽象拥有的料理能量和做事风格也有了更深体会。

「料理」这个词拆开来可以是照料、打理——这也是我和艾丽象在复盘两场家宴活动,感受到家宴的内核与挑战之处。一桌饭之所以能称之为家宴,真正关键的是「拥有对待家人的心意」,而菜色是否丰盛、是否具备仪式感、是否为私人做法、是否要在家,其实都不是决定因素。

因为常常招待朋友来家,一些充满照料心意的细节也在日常中自然形成。她举了个前菜的例子。开饭的桌上要有几道前菜先备好,「他们可以先吃吃垫垫肚,不会因为只有一道菜而不好意思下筷」。所以在家宴活动的第二场,三盘前菜也按着紧凑的顺序几乎同时上桌。

每次定菜单她会根据来的朋友的信息做调整,比如假期家里来了台湾朋友。她就在经典的台湾菜式基础上加入了自己风格的调味。地道的不一定好吃,好吃的感受也会来自接收到主人的心意。

艾丽象的家宴菜单上,一列常常就是十道以上的菜。做好一道菜不难,但要把十道菜、一桌人都打理得明明白白需要日常多加练习。她说这种掌控时间获得的成就感,甚至比被人夸赞菜好吃还要高。

艾丽象的国庆七天家宴「战绩」

💡我们有计划持续开展家宴快闪活动,也在寻找其他适合的空间,如果你在北京有相应场地,愿意一起创造连接和体验,请来联系我(添加微信号:xiaoyang1992929)。

喆:这件事很酷,但我还是给你泼点冷水

2021.10.9

我和喆是 2016 年前后在一家咖啡馆的吧台边认识的。以前他因为常待在咖啡馆,接到的很多设计项目是给各地的精品咖啡馆做 VI 和平面设计。有时候为了帮助咖啡馆主理人资金周转,干脆让人用咖啡设备和豆子来抵设计费用。以至于 2019 年末他开张自己的咖啡馆时,店里很多设备和原料都是设计费抵换来的。

就像我跟喆是因为咖啡馆建立起连接,他的「问见咖啡」从筹备到现在的经营日常,也一直担当着人和人连接的角色。

在策划展览的那段时间,有天我感到头绪散乱,于是佯装好久不见实际专程去他的店里待了个下午,询问他的建议。虽然最终没有按照他的建议去做,但每次他适时的「敲打」都会让我找到做事的实感。

比如讨论家宴活动流程的时候,他拿自己店里招待客人的例子跟我说,「你把大家当成自己人,才会有家的感受」;比如让他从设计专业上给我做「Young Clinic」一些提点时,我最终的获得是:真诚直接的沟通是根本。

每次头脑发热,我就会去找喆给我泼点冷水。他是那种泼完冷水还会给你煮杯热红酒的人。

给店里咖啡师代班的喆

Zhi:你不觉得奶茶和四果汤很像吗

2021.10.7/10.11

Zhi 是泉州人,因为对本土饮食的共同意识我们建立起连接。他在做服装贸易、餐饮项目之外,还有一档叫做《餐谋局》的播客。在认识 Zhi 之前,我就关注了这档播客,因为他们其中一期节目:抛开大众点评,你还会不会点菜?是从餐饮从业者的视角去剖析一家餐厅菜单设计的逻辑。

昨晚我们在三里屯的厦门姜母鸭店吃饭,其间当我们聊到早年泉州人投资厦门房产时,正在一旁给我们剪姜母鸭的厦门店员无缝接入我们的对话。后来店老板来给锅里的姜母鸭加包菜,听见我们在聊厦门的面线糊口味不及泉州,本以为他会为厦门面线糊挽尊,结果他边炒包菜边说自己也比较爱泉州口味:

我跟你讲,我们说面线糊好吃,都不是说面线,也不是说大骨汤,而是里面加的料好吃啦。

我将店老板的洞察和 zhi 之前跟我说「奶茶和泉州四果汤很像,都是可以自己加很多料的甜品」联系起来,好奇起这些可以自选佐料,丰俭由人的沙茶面、面线糊、四果汤背后的共性。

最近跟 Zhi 的两次见面对话,常常让我想到「生意」——这是我不擅长的事情,但或许因为跟他接触的过程,让我拥有了更多时间去了解做「生意」的人想法,也渐渐适应这件事进入思考范畴。

Pluto:拍纪录片是我学习的方式

2021.10.11

因为构思着本土饮食视频策划,便想寻求擅长影像创作的「外脑」来协力碰撞和完善。在发出询问后,即刻上的@Pluto 第一时间便给我留言。见面时我跟他描述对他所拍摄素材的印象,并提出了我的好奇:为什么一个常常鸟瞰城市、甚至专程跑去海南记录火箭发射的摄影师,也会对柴米油盐这么细微的生活感兴趣。

他的回答我无法直接转述,但我们交流了各自如何体察生活。

他也在创作一部和自己家族有关的长篇纪录片。尽管是第一次见面,我能从他的表达中感受到一种细腻又深入的感知力。比如我们聊到电影《银河补习班》和他意识到「家」存在的瞬间的关联。

那是我第一次意识到,爷爷不仅是我爸的父亲,也是我的爷爷。

在对话中,我不断在捕捉和理解他如何看待纪录片,以及他对这件事持续抱有热情的原动力是什么。其实无论是拍皮雕、拍气喷消防装置,创作关于家族、情感的纪录长片,对他而言其实都是进入一个领域学习、给自己找解答的方式。

你是哪里人

这是我问 Pluto 的第一个个人问题。他跟我说,他家在石家庄,老家在山东。所以记忆中的家乡物产里既有羊肉,也有螃蟹。还有跟 Zhi 聊到方言传承教育,我问到「你和爱人来自不同地方,那么孩子应该学哪个地方的方言呢?」

我想与我同时代的人中,将产生更多由不同地域文化组成的家庭,还有从小就跟随父母在一线城市长大的小孩,大家都如何应对「你是哪里人」的问题呢?

与此同时,我想发起一个关于家乡寄来的食物包裹征集:

- 你的家乡在哪?现在在哪?

- 家人会特地从家乡给你寄来什么样的食材或者食物?

- 可以展开讲讲这些食材、食物和你的家乡或者家庭之间的关系。

#家里寄来的汤

父亲一早去采购了牛肚牛肚牛蹄筋炖汤寄来。我琢磨了下,感觉「寄汤」出了福州真不常见,但想想每回过节饭桌上的四五道汤菜,也理解了「汤很重要」这种深入日常的意识。小时候吃饭不喝汤就会被家人说「没情义」,在北京给家里拍自己做的饭,最常收到的反馈就是,怎么没有汤?

父亲寄的汤

纪录片《我在市场待了一整天》

菜市场近年成了另一片观光秀场,以至于我对任何标题贴上「菜市场」的内容保持着警惕。但这部走进菜市场的纪录片看下来让人内心踏实。这种踏实感的来源有制作层面的投入:

每集節目約50分鐘,製作時間卻長達2~3個月。劉志雄透露,一般商業電視台的美食行腳節目,大約2週就能產出1集,但《我又在市場待了一整天》光是田野調查、電訪就要花上2週,接著才依序展開拍攝、剪接、音效、調光等工作。

為什麼他們能讓素人閃閃發亮?解開「市場」6大製作密碼,連音樂都有玄機!|樂活島

还有主持人李明璁,一个从台大讲堂走进社会中讲课的人类学者。纪录片口白所提取的观察角度,确实是只有这一专业的学者会提取出来的。比如第一集拍摄台东花莲重庆市场,他们注意到上午 10 点半前后菜市场的摊贩们拥有了短暂的休息时间,他们的方式是聚在一起喝酒。这个片段结束后,李明璁后期配的口白念道:

我觉得原住民的饮酒文化,经常被误解甚至污名,其实他们多半不是酗酒买醉,而只是希望借由酒来达成某种「社群分享」的概念吧。酒是一个媒介,你可以加点咖啡,还是椰奶什么都行,重点就是一起喝酒,一起分享。

他还提议在拍摄上采用大量的主观镜头,以增强电视屏上的沉浸感:

【關鍵專訪】《我又在市場待了一整天》李明璁: 第二季瞄準職人魂,「流動創生」讓台灣沒有偏鄉

在搜集关于这部纪录片的策划内容中,我注意到它的英文是《See You At the Market》。李明璁在采访中也揭示出背后的意涵:

我希望大家看完以後,不是說稱讚節目有多好,而是說你們的節目讓我想起了什麼?公視《我在市場待了一整天》有什麼魅力,讓人想看下去?

…

不知道是创作者应该如此,还是巧合,走进大陆县城早餐店的王圣志和走进台岛市场的李明璁,期待的反馈最终都是:观影者能因此看见自己,回归自身。

自知《1000小食报》书写量都很大,还总是会拖到一整周将尽再动笔。这两期因为集中了写作时间,测算下来单期的书写时间大约在 7 小时。

越写下去,自己越有种在搭建记忆库的感觉。我也不时会把自己画画的手记翻出来看,让自己回到记录中的当下,去重新感受稍纵即逝的闪光、唐突的好奇心、触动内心的语言。

人在福州的好友 ShiXun 来信说,已经习惯每周二边吃早餐边看小报(抱歉这周无法实现了)。分享他在信中描述看《1000小食报》的三重体会给你们:

每次阅读小食报都有三重感觉,第一重是回忆,芋泥、芋鸭、糟鱼、洋烧排等等,是小时候的记忆,也让我回想起了那些很久前吃过的店和关门的店,一道菜就是一段时光。第二重是新鲜,福州虽然也有闽北菜、客家菜,但自己能说得上名字的也就盐酒鸡、黄骨鱼焖豆腐这些。许多当地的做法,当地特色的食材都不曾见过。第三重是陌生,或者说是熟悉的陌生感,了解了福建人以外怎么看闽菜,怎么看闽菜的食材、做法、口味。自己看闽菜总是带着些乡土、记忆的滤镜,这些滤镜甚至掩盖了闽菜本身的好吃,看了他们的评价反而对闽菜味道有了新的认识。

欢迎来信跟我分享你阅读小报的任何感受和思考~

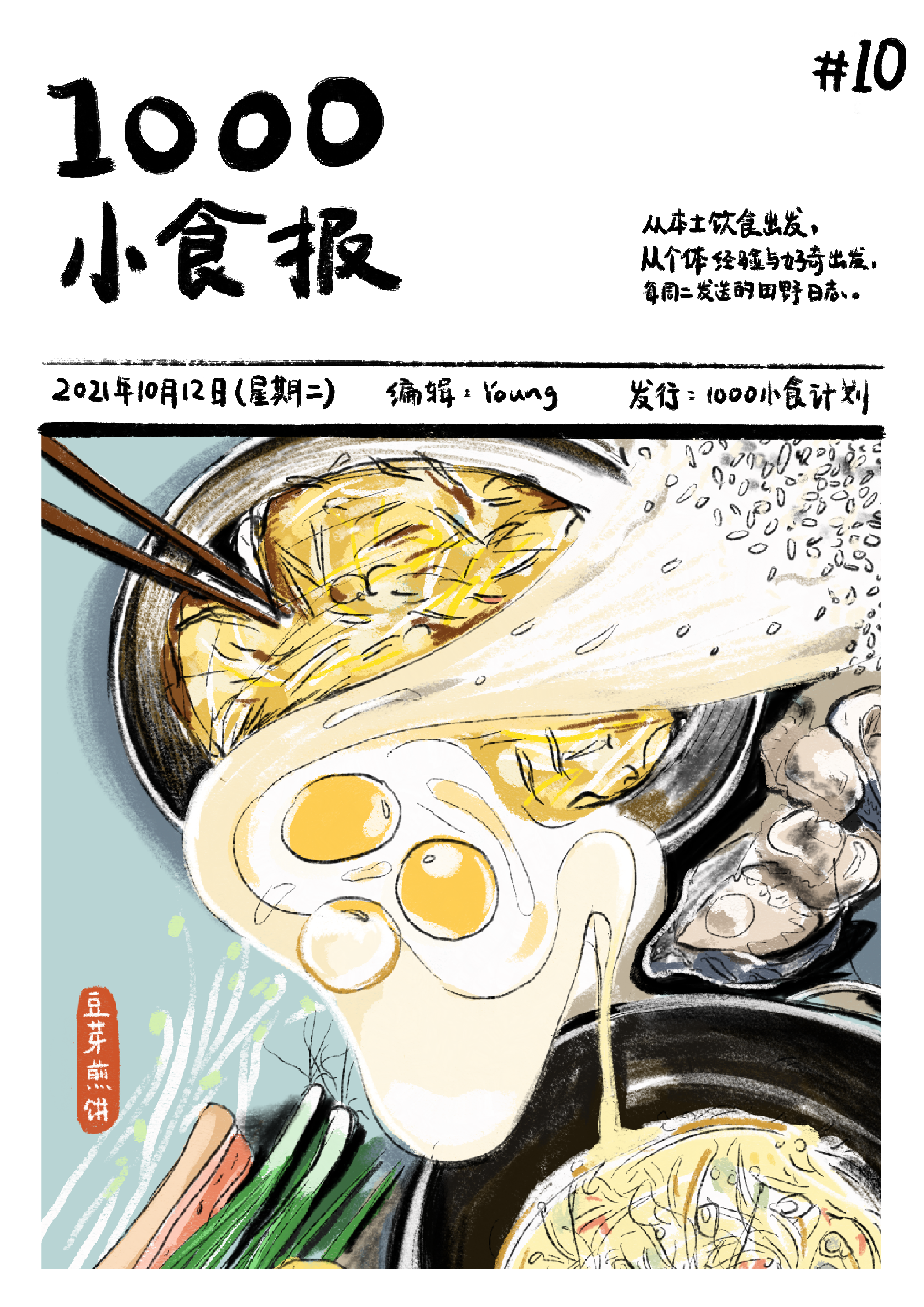

注:本期封面插画是福州早点锅边店会搭配的「豆芽煎饼」,猜测是因为和锅边使用相同的米浆,顺手就可以制作。但现在已经鲜少出现在锅边店中。

订阅地址

由 Young 编辑的《1000小食报》:https://1000xiaoshibao.com

查看往期: