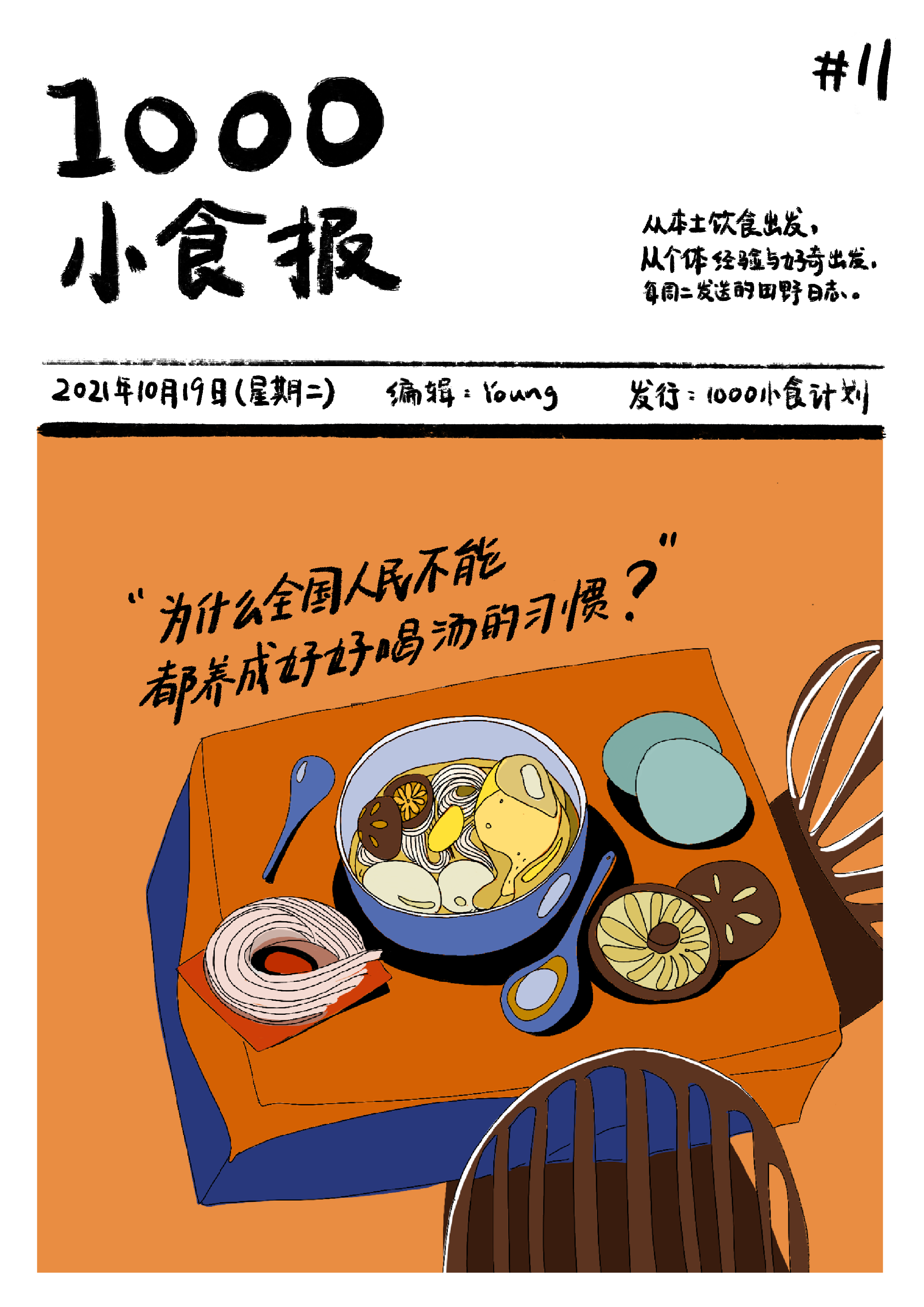

1000小食报 #11 为什么全国人民不能都养成好好喝汤的习惯

北京上周的气温快进到要入冬的节奏。于我而言,每当身体感到寒冷,比火锅、烤物更能驱走寒意的莫过一碗热汤。最近待在家的时间多起来,我也喜欢在中午炖上一锅食材,送一块烫烫的豆腐或炖到糊烂的芋头下肚,仿佛也把自己的心神压住。

我在进行「饭桌上的家」展览素材征集时,在三十多份回答中,唯二收到提到汤的回答分别来自闽北南平和闽西龙岩的两位朋友:

泡猪腰,这是一款光是听名字就非常可怕的菜。

但是它真的非常非常好吃(和好喝),是种汤类。对于福建的念想全在于吃饭的时候桌上一定会有一碗汤,这是来北方生活多年都一直很遗憾的一件事,为什么全国人民不能都养成好好喝汤的习惯!但也许是因为炖汤/煲汤都太耗时间了吧,真想每天都在家当个煲汤闲人呢。

——小阳蛋子,家乡龙岩,人在北京

黄骨鱼汤:

每年春末、夏末的丰水期的时候,老爸老妈就会拿上渔具,有时候就在河边桥上、有时候在水库闸口,能钓到各种各样的鱼,都是纯天然的。自己吃一些,会分给家里的亲朋好友,但夸张的是好几次寄来了近千公里的深圳。因为我喜欢吃黄骨鱼,喜欢这种鱼的肉质和鲜甜;而且这种非养殖的鱼会没有「泥巴味」就是没有那种养殖鱼的土腥味。

另外就是我觉得可能代表了一种生活状态,连我自己的都很羡慕我爸妈的生活状态,虽然没有大富大贵,但充足、知足,令人羡慕。我很喜欢庄祖宜老师的一本关于食物的书的书名或许就能描绘这种令我羡慕的生活状态,「简单,丰盛,美好」。

——乐乐,家乡南平,人在深圳

播客「声东击西」最新一期采访著有《鱼翅与花椒》的英国饮食作家扶霞。我出于小粉丝的心态,跟涛老师加塞了自己的好奇,因而节目最后扶霞谈起对福建菜的久远印象:「很多很多海鲜」、「很多汤」—— 虽然印象已经缥缈,但汤水还是留在了一位异国人的福建味觉记忆里。

在本期小报里,我想跟你分享我对「福建的汤」的一点认知。

不喝汤的人无情义

坐上福建人的饭桌,一定要热情对待桌上的汤,并且不能只用筷子夹汤里的主要食材吃,最好要一勺接一勺地将汤盆中的汤水捞尽。否则很可能被人背后道:「这人不喝汤,无情无义。」

小时候我就经常被母亲这样数落。甚至她还会说:「汤里的肉可以不吃,但汤要喝。」

背后或许是福建人对汤的一种理解:汤不仅仅是一碗有味道的水,更是种吸纳、保存、和融合食材滋味的烹饪方式。要品尝食材的本来滋味,喝汤仿佛是最理想的方式。

广东人也有煲汤手艺,那么福建的汤有什么特征呢?

在我看来,福建的汤更轻松些,家里一般不会花上半天去煲汤;做法也灵活多变,煮、煨、燉、炆、泡、汆、煲,都是汤的用途,会以各种面貌出现在家庭饭桌上。

有一回家宴,我暗自点数了桌上的汤菜,当时记得有六道汤菜(常出现的有:太平燕、鱼丸汤、煮海蚌、番鸭芋头汤、炖煮牛筋牛腩、酸辣鱼汤、蟹白菜汤)。传统宴席中的菜单设置也有「六炒四汤」一说:

现在,我们来看看闽都酒席上的汤菜。通常,起先是佛跳墙、鸡汤汆海蚌这一类或醇厚或清鲜的汤品。大约出菜三分之一后,什锦太平燕上桌了,这是一碗承载了太多民俗诉求的汤菜。刹那间鞭炮齐鸣,主人开始起身敬酒了。吃喝过半,轮到鱼唇汤、海葵汤这类酸辣味出场,口味突变正是时候,昏昏欲睡的味蕾被唤醒。最后是各式各样的甜汤,选择一碗上桌,清口退场,美味心中留。

——《闽味儿》:百般功夫泡汤了

发觉汤水作为福建独特的饮食方式后,我尝试以陌生的视角来辨别它的存在特征:

装在搪瓷杯里的汤

记忆中家里最常用来装汤的容器,不是汤碗,而是杯子,一般是最大号的搪瓷杯或不锈钢杯。我想这跟采用「隔水煮」的炖汤方式有关。将杯子作为「内胆」储存食材和清水,相比较直接炖煮,隔水煮可以保证汤色清澈:

燉,漢字字義為火盛貌,但大火如何燉出清湯原形?以內外鍋,隔水加熱的方式即可。當放入食材的內鍋,置於有滾水的外鍋中,接收來自滾水的熱力,內鍋會達到沸點但不會滾起來,食材在內鍋的熱湯中緩緩熟透,食材的結構沒有遭到破壞,水分無流失,不僅保有原形,還原汁原味,十足湯清味純。

——《灶邊煮語:台灣的閩客料理對話》

杯子也是既能装、又节约加热空间的容器。家里最简便的午饭就是一杯子蒸干饭搭配一杯子的汤。一口电饭锅恰好能同时放进两个杯子。此外因着杯口相较汤碗口径要小,汤水也更容易保温。

沙县小吃里常见的「炖罐汤」也是相同原理。

作为日常调味的汤

家里日常炖煮骨汤或鸡汤,也是为了做菜好用,尤其是在制作一些白味主食,如米粉、白粿一类米食的时候。在老牌闽菜酒家的后厨,厨师也得提前备好几味高汤,才算搭好了自己的「戏台」。

唱戏的腔,厨师的汤。——《闽味儿》

福州人说的「泡线面」,与「泡面」只有一字之差就少了轻松:因为得把线面用滚水捞熟,再泡进高汤里。何况在异乡的饭桌上,提前备高汤真是种奢望。

唯一一次在北京吃到「泡线面」,是在一位独居的老人家。

在我来北京那年,父亲带着我来见这位我从未谋面的叔公,带有托付的意味。老人早年在海淀一所高校任教,儿女一家已经移居海外,身边少有人陪伴。

第一年的中秋和国庆,他都给我打电话,让我去家里吃饭。那会儿心里其实不太情愿总是推脱,一来觉得东五环外到北四环的距离遥远;二来是害怕听老人家的思政教育。直到春节回家前,我去老人家吃了一次午饭。

那顿午饭现在留在我记忆里的,就只有那一碗用鸡汤泡的线面。老人大概是因为我要离京回家,专门准备了线面——福州人临出门前都要吃线面保平安。

再后来是过年中的一天,父亲口中转述老人吐血病逝的噩耗。不知道是不是因为那碗异乡的鸡汤线面,我为这位原本感情疏离的老人哭了一整个下午。

为了好好喝汤

在北京如果为了一碗汤外食,我会选择粤菜里的炖盅,湖北馆子的藕汤,新加坡菜里的肉骨茶——顺便说,肉骨茶的「茶」其实是因为猪骨和草药炖煮后的汤色近似茶而得名。平常能好好喝汤的地方还是太少了,甚至还对火锅清汤抱有过一丝幻想。

在异乡的汤里,我和莲藕排骨汤的感情最深。常去武汉一家人经营的一家湖北粉面馆喝汤,有回吃完饭拉着婆婆聊她的藕汤做法:

婆婆说选藕的模样,表皮的颜色“不是黑色不是咖啡色,是浅浅的豆沙色,那种豆沙沉水里浮上来的颜色”,形容藕饱满的样子,汪婆婆拱起自己手腕,打了个比方。

最近一次去喝汤,婆婆走到我身边用手摸了下汤碗,发觉碗不热,转身就把我已经快喝一半的汤碗拿回后厨加热。就像爆炒菜要有锅气,汤的要义之一是烫一点。

喜欢在北方的秋冬煮汤,除了物理上带来温暖,还因为本地的白菜、白萝卜甜味比南方要好,长时间炖煮后,汤里就会有自然的鲜甜。

如果是白水煮鱼丸、肉燕一类的点心,按照艾丽象的调汤方式是在干净碗底先搁入盐、白胡椒粉、白醋、香油和一点点鸡精(可以不放),再撒上葱花或香菜,这样的汤会让人食欲大振。

上周我在小报里提到父亲给我「寄汤」,有在福州的朋友看完惊讶地来询问:汤要怎么寄?

父亲的汤包裹准备起来需要两天时间:先得专程去早市采买牛蹄筋和牛腱,买回来焯水,再在高压锅里加入当归、枸杞和少量的生姜,将牛肉炖软——不宜炖太久,否则牛蹄筋就糊烂少嚼劲了。出锅再加入盐和味精调味。汤炖好后分装小盒晾凉,再入冰柜里冷冻成坚硬的汤块。第二天将每盒汤包裹严实,再用顺丰冷链发出。通常情况下,第三天的傍晚我会在北京家中收到。

多亏物流发达,让一锅汤水能够完成两千公里的路程。

但为什么费劲要寄汤呢?一方面原因是根植于福州饮食文化中「汤汤水水」的延续;另一方面原因还是家人间的情义传达,因为炖汤耗时,他们大概想见两千公里外寄出的汤或许还比我去采买、炖煮出的汤更快抵达我的胃。

汤对福建人来说太重要了。

家乡的食材来信

上周我发起了一个关于家乡寄来的食物包裹征集:

- 你的家乡在哪?现在在哪?

- 家人会特地从家乡给你寄来什么样的食材或者食物?

- 可以展开讲讲这些食材、食物和你的家乡或者家庭之间的关系。

这周我收到了一些朋友转寄给我家人的「信」:松茸怪给我寄来福建家乡寄来的老树柚子,这种柚子的体型和果肉较小,可汁水非常饱满!收到包裹后我就迫不及待地「杀」掉并吃了一整颗。

还有室友 Nancy 妈妈给寄了超新鲜的青橄榄,而且还是独立包装,每一小包里装上 6、7 颗,适合随身携带和分享。福州的朋友来家饭后大家一起嚼橄榄,她说起自己父亲如果要长途开车,就会准备一些橄榄提神。不是橄榄中含有什么催化精神的物质,而是因为它在嘴里非常耐咀嚼。

去家乡吉林的大学好友家吃饭,她为了展现东北家宴的风貌专门要做一道酸菜大鹅。家人担心从东北老家发出的鹅赶不上家宴,便在广东当地买了一只狮头鹅宰杀处理好寄来。

昨晚还收到家乡云南的小报读者晓雯的来信,说想给我寄一份「云南最可爱的蘑菇」鸡枞。因为新鲜的不好寄、处理还麻烦所以寄来的是她妈妈炸好的油鸡枞。

菌油最常见用在炒蔬菜和拌面,我还喜欢直接当零食吃,有时候就一碗米饭,拌上,点一点酱油就好。

晓雯还提到因为小食报自己又开始做云南菜,也跟原来朋友又联系了起来。能收到这样的消息,真是比尝到千里外的厨房手艺更令人满足!

就像我的家人给我寄汤一样,这些从家中厨房发出的食材,是维系我们与本土联系的味觉纽带,也是一种替代言语寄托情感的当代「家书」。

Netflix《韩式五花肉狂想曲》

一部以「五花肉」展开的韩国饮食文化记录。其中让我惊讶的是,2016 年猪肉超过稻米已经成为产量第一的韩国农产品。理解五花肉所占据的重要地位后,再看「韩式烤肉」就得想着这是把肉当「饭」在吃啊。

《韓式五花肉狂想曲》:每一頭豬,都是一座神殿

西山薰《成為經典:長銷商品的秘密》

作家西山薰在《NIKKEI DESIGN》杂志连载的「成为经典」系列文章,收录有像一泽信三郎帆布包、可尔必思、国誉笔记本、养乐多等已经长销到足以成为符号的商品案例。

印象较深的例子,比如讲到可尔必思最具有辨识度的白底蓝点由来——最早版本其实是蓝底白点,表现的是「银河群星」的概念。还有永谷园的「海苔茶泡饭」包装上的横条纹图案,灵感其实是歌舞伎的舞台幕布……

23 则商品案例揭示出长销秘密其实是个普世道理。还是那句话,道理大家都懂,但能做到是另一件事了。

沉洲《闽味儿》

最近瓦总在即刻上发了条动态,说「福建菜一定会火」,但需要福建菜中的「新荣记」,需要有人来定义什么是福建菜。

如何定义福建菜,其实也是我一直在饭桌田野上寻找的答案。「定义」不是贴标签,它存在的作用根本上还是为了更好地去传播和传承。随着每周制作梳理小报内容,越深入本土我越发觉「定义」的难:不单单是地形和历史造就的多元饮食风貌难以一概而论,更难的是定义之后对文化脉络的系统阐释——如果不先建立文化上的认同、和当代饮食的连接,只是在口味上怀古或标准化的定义,估计难以经得起推敲。

说回这本新书《闽味儿》,其实是一系列「味儿」中的一辑,由写作《京味儿》的崔岱远发起。否则以市场对闽菜的关注度应该是很难见到专门出版的著述。对这本书,我从刚开始不抱期望,到看完觉得惊喜,一来是作者亲自走访、采访了许多现在还在掌勺的闽菜厨师,所记录的经典闽菜做法看起来更为可靠;二来是作者尝试进行「归纳」闽菜特征的意识,让人读了有「确实如此」之感。

陳淑華《灶邊煮語:台灣閩客料理的對話》

因为考据汤菜翻出购买很久的一部饮食字典。从语言角度切入饮食的文化观察,和《餐桌上的饮食学家》这本书异曲同工。但因为着眼于台湾的闽南和客家料理,对我的参考意义更大些。查阅这本书的体验也很像学习外语,会不自觉跟着字的注音来模仿闽南语发音。还有一个收获是可以丰富菜谱词汇:同样是用水煮,大火小火、快火慢火、水多水少其实都有对应的不同叫法。

公众号:野乌梅

食材、配料、调味料,加上你的日子

比你想象的要有味道

作者陈六月是福建本土文化杂志《HOMELAND》的一位编辑,在杂志里留下了丰富的本土饮食记录,而且自己也非常会做菜——之前我在寻找闽菜洋烧排的时候,也向她询问过洋烧排做法。

公众号的内容(包括照片拍摄)也跟杂志一样出色,虽然更新频率不高,但如果对福建本土饮食文化感兴趣的话,还是推荐你稳定关注。

声东击西:英国作家舌尖上的臭豆腐、东坡肉和大闸蟹

涛老师问扶霞会不会对英国菜展开研究。扶霞真是太直接的人了,说这辈子就好好研究中国菜了,英国菜等下辈子吧!

去年疫情时刷到扶霞的 Instagram,也常常看到她家中日常中餐的样子。最近她跟英国的中餐小吃 Bao 还联名出了一份“家常豆腐便当”。我想扶霞未必是对中国饮食文化见地最深的,也未必是做中国菜最好的外国人,但我一直很欣赏她的原因,是她把对中国饮食文化的热诚完整融入自己的生活和生命,持续探索着。即便在世界还彼此隔绝的时候。

上周第十期小报投递后,意味着也完成了《1000小食报》的 1/10 里程碑。期间收到一些特别的读者反馈,也发现大家喜欢小报的原因,不完全是因为食物呀。

hello,小样我刚刚看完你最新推送的 newsletter,明明是文字却有了很强的视觉链接感,那种饮食莫名连接起了人与人,是一件很微妙的事情,对 connect the dots 的说法感觉一下子像是被击中了一样。

——来自小报读者 Swan

(小样:你看小食报会对什么样的信息感兴趣呀)

有一种打开了新世界的感觉

哦哦哦,这玩意还有这么多门道呐,酱紫

女生逛电脑城的感觉吧

我以前从来不做饭的,也不会觉得“家宴”是个值得考虑的事

连我这样完全不是目标群众的都能征服的话

类似卖毛衣给北极熊了

——来自小报读者 大西瓜

是最想收到的邮件了。邮箱重新变得像邮箱。

——来自小报读者 晓雯

也欢迎你随时来信跟我分享你阅读《1000小食报》的感受和思考。下周见!

由 Young 编辑的《1000小食报》:https://1000xiaoshibao.com

查看往期: