1000小食报 #13 牡蛎是海岸的肌肤,料理是记忆的容器

牡蛎是海岸的肌肤,但他们也具备听觉功能:当被暴露在令人不适的振动中,尤其是船舶和海上钻井发出低频声时,牡蛎会误认为是龙虾等捕食者的噪音而游走。

—— OysteringRoom, Cooking Sections

在上海待了六天,昨晚坐高铁从上海回福州的路途看完了杂志《te》。《te》里很喜欢一篇叫做《牡蛎间》的文章,分享了一个成立于伦敦的艺术组织「烹饪部门」(Cooing Sections)进行的牡蛎与环境生态关系的研究案例,也是本期小报的引文出处。

尤其对在沿海地区长大的福建人来说,牡蛎(海蛎)就像米饭一样的存在。在本地吃食中它真是无处不在,张口就来:豆腐汤(「蚵豆腐」)、早餐店的锅边配蛎饼、还有调入番薯粉制作的海蛎煎……这种「无处不在」对童年挑食的我也造成了一些麻烦,比如吃锅边的时候要先将海蛎挑出来放进母亲的碗里,买蛎饼要免海蛎。

而「烹饪部门」的研究打开了我对牡蛎的观察视角:

牡蛎不仅仅是食物,它们建构了水(牡蛎的消化活动能够吸取水中的泥浆等元素,提高水的清澈度);它们的生长和地区生态共振(人类的噪音让牡蛎关上壳而无法进食,造成种群削减);他们作为素材构建人的生活空间(沿海用牡蛎壳、糯米、麦芽糖制成一种替代水泥的砖墙粘合剂)……

多元视角不仅对我加深本土饮食的认知有很大帮助,也渐渐成为在田野中的一种方法。

上周五在上海「企鹅吃喝指南」的编辑部里,和会吃懂吃的编辑们交流各自对饮食内容的创作体会,分享了自己从「不同视角」中的获益:

研究本土饮食文化,本地视角固然占有许多先天经验,但这种如同鱼水的关系,让我无法看见水面是否起波澜,更无法得知自己置身于池塘还是海洋。当我开始了解自己的「水域」,反倒是身边有截然不同饮食经验的朋友激发起我对本土的许多问题。以及向不同行业背景的饮食从业者提出同样的问题,也渐渐会对食物建立起更丰富的理解。

在田野中,我一边做的是尽力深入地解释自己、解释家,一边也不断把自己放下,去理解他人的视角。

米其林闽菜「葱头油肉汁焗荔浦芋头」

今年就听闻闽菜(福建菜)在上海有兴起之势,在平台上搜索福建菜类目下,已经有人均高达 900 元的餐厅出现。跟在上海的福建人打听是否去过这些贵价餐厅,有人表示「内心无法接受家常菜色被精致摆盘」。

而我抱着体验一次祛魅也好的心态,仍和好友相约引领沪上闽菜风潮的「遇外滩」——在官方介绍中,这是国内唯一一家获得米其林一星并主打闽菜的中餐。

借助平台研究了一番这些贵价闽菜的菜单,发现许多店的招牌菜里都有一道红烧芋头。叫法虽然略有差异,但基本架构都是红烧、葱油和荔浦芋。并且这道菜几乎只出现在人均 500 元以上的中高端闽菜馆,和更为人知晓的传统闽菜「佛跳墙」一起打头阵。

这道菜勾起了我极大的好奇,我开始向有不同背景经历的朋友探寻一个问题:「葱头油肉汁焗荔浦芋头」为什么会成为上海的闽菜招牌?

图:遇外滩「葱头油肉汁焗荔浦芋头」,单价 168 元

葱头油

葱头油是闽南人家中常备的调味,将红葱头剪碎或横切成「圆珠」,下入用猪肥膘熬的猪油炸成褐色葱酥。闽南的面线糊、咸饭、蒸鱼上都会撒上葱头油来提香提味:

烧又撒胡椒,香又落油葱。

依据这道菜名中的「葱头油」我先问了问泉州朋友,本地是否会按照此法烧芋头。得到的回复是,芋头一般会和肉一起烧,不会只烧芋头。「遇外滩」保留下本地做法中的肉汁而拿走了肉,背后的考量可能一方面要与家常菜色有所区别,另一方面也让菜肴出品更显雅致。

那位泉州的朋友则一语道破:这是压低成本高利润的招牌菜啊!

肉汁

当肉汁和芋头同时出现在菜名中,一位上海朋友说「这就是肉眼可见的好吃啊」。

它确实是一眼就可以想象到味道的菜,咸香为主的味型,油脂和碳水构成的丰腴口感,这种普遍组合让每个人都能在自己的味觉记忆中定位到与之接近的食物:也许是一盘酱油炒饭,一碗卤肉饭,或者炸酱面,宁波朋友也许会直接联想到「油渣芋艿羹」。而我对「肉汁」的理解,它几乎等同于本帮菜里的「浓油赤酱」呀,促成了闽菜与本帮的共同语言。

焗

焗,指盖紧锅盖慢火焖煮。用燉肉的方式长时间炖煮芋头,既破坏了芋头的纤维结构,实际吃起来的口感接近芋泥,也让芋头更好地吸附肉汁滋味。

向一位专业从厨的朋友询问这道菜,在他看来「在后厨这是道不怎么费心的菜」。首先肉汁的调味容易标准化也容易调整,再者炖煮手法也容易控制,过程中也基本不需要一直盯着。相较之下,中餐厨房里「炒」的工艺则日渐式微:

一句“大火爆炒”,具体是指多大的火?时间40秒,还是50秒?翻勺频率是怎样的?在厨师具体制作的过程,这些都必然出现偏差。

再比如中餐食谱里经常出现的“量少许”,虽然被大家吐槽“不精准”“易手抖”,但这也是中餐的迷人之处,不同的做菜人,会带着不同的见解。(新周刊:中华第一烹饪法,被资本抛弃)

荔浦芋头

福建本地芋头以福鼎槟榔芋著称(槟榔芋和荔浦芋的分别各有说法,但基本可以算作一个品种),但离开福建,听说过荔浦芋的人一定比听过槟榔芋的要多。在我看来,荔浦芋头最大的优点就是口感粉糯,因此能融入各种调味,可塑性极强。

我也是在吃完整桌的菜后,才意识到荔浦芋头在这家店被物尽其用:除了招牌菜,荔浦芋切块和鱼浆混合制成芋头丸可以加入海鲜沙茶火锅,闽南小吃「芋枣」的内馅即甜味的荔浦芋泥,还有甜点花生汤中也可以加入荔浦芋增稠增香。

何况这道招牌的肉汁焗荔浦芋头还有另一种「黑松露」口味。

…

有朋友问我,「遇外滩」好吃吗?

我当下语塞。好吃是好吃,但是是匹配大家对米其林一星的好吃吗?相较好吃的家常闽菜,它的程度又是什么水平……想到这些我就一时不知道该如何回答。

再细想,现在一道菜、一家餐厅即便有多深缘由,我们最终也只关心它好不好吃罢了。

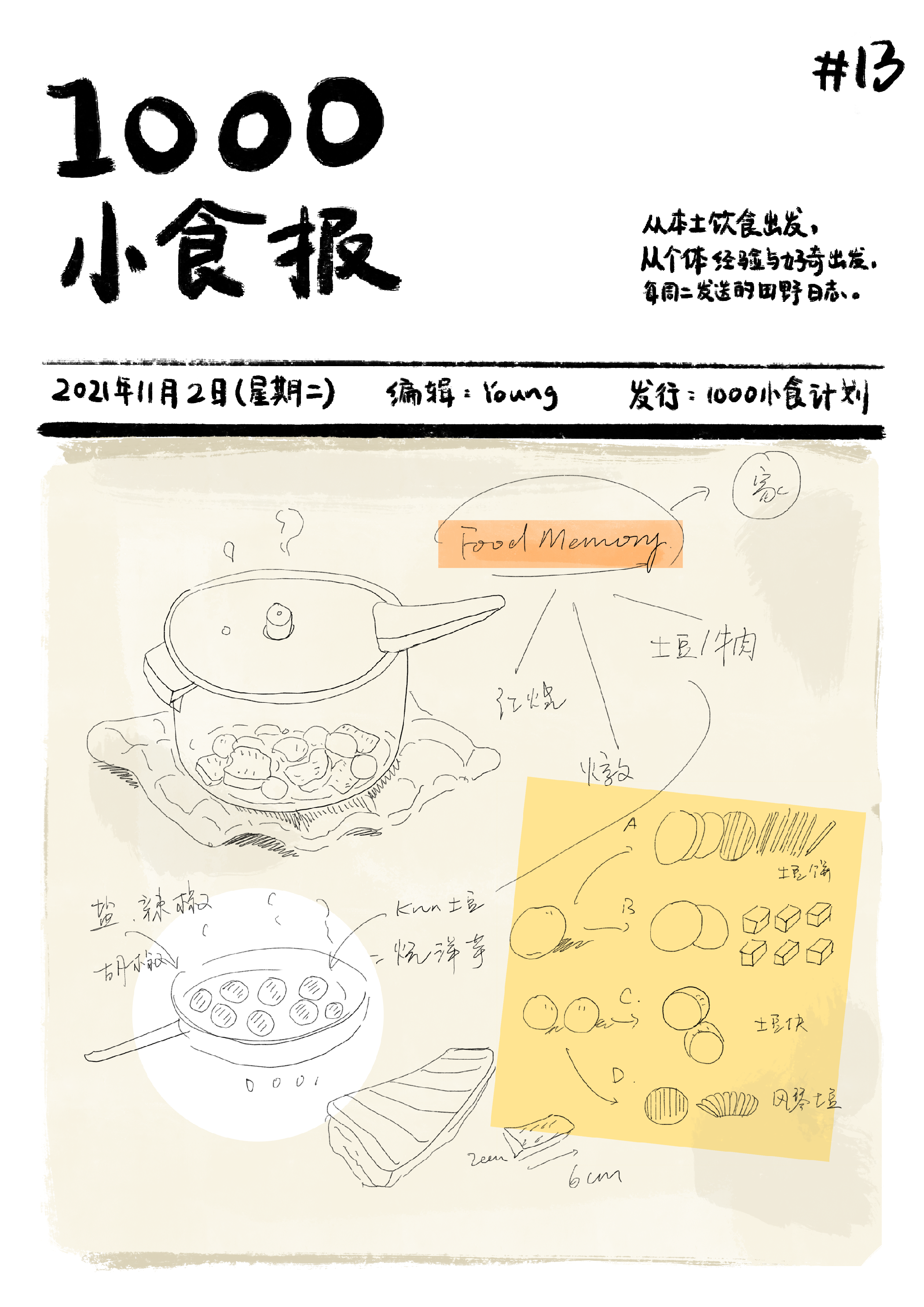

料理人复刻记忆中的「土豆烧牛肉」

最初认识在上海生活的料理人 Lee 是通过他自制的咖喱牛肉酱。后来保持在朋友圈里隔空关注他的私厨和创意菜研发。所以确定上海行程后,我就立刻跟 Lee 预订了他的私厨料理。

还给他出了道题:父亲来自江苏、母亲来自辽宁,因为父母工作移民的关系你在青海出生,成长过程中又跟着家人走南闯北,接受过法国蓝带的系统烹饪训练——要用一道菜来代表「家」,你会做什么?

…

Lee 一打开家门,我就循着厨房里飘出的炖肉味道走向灶台。万古烧锅里咕嘟着土豆和牛肉——这是 Lee 来回应我出题的「土豆烧牛肉」。已经进入到大火收汁的环节,Lee 拿着一把勺子同时翻拌着牛肉,再进行最后的调味。

和 Lee 一起在饭桌边坐下,他开始解释为什么是「土豆烧牛肉」:

这道菜的做法融入了江苏的「红烧」和东北的「燉菜」两种手法。其次牛肉和炕土豆也是童年在青海的食物记忆。

更重要的意义,是它代表了从小照顾 Lee 饮食的二姨手艺。Lee 回忆二姨每天中午要乘 1.5 小时的公交来给自己送饭——直接抱着装满土豆烧牛肉的高压锅来,天冷时外面还要再用棉布包裹一层。

图:在灶台上咕嘟的土豆烧牛肉

Lee 当晚给我做的是记忆复刻的版本,在家常版本的基础上融入了他个人的料理风格。后来我们在聊天中,他提起这道菜尝试过的不同版本,这让我一方面对他的「创意」有了具体体会,同时感到「家」的味道其实还包含了 Lee 不断演绎的部分。

料理是记忆的容器,每一次新的尝试,都让记忆展现出新的角度。

Lee 记忆复刻版菜谱:土豆烧牛肉

1.去骨牛肋排,使用了切合肋排带有筋皮的部分。切成 2 cm 厚,6 cm长的厚片

- 屠宰比较干净的牛肉,我一般是不清洗的

- 一般炖牛肉基本会选择,肥瘦相间并且一些带筋带皮,富含胶原蛋白的部分。如牛腩,牛肋排,牛脸肉。这些部分在品尝的时候,油润感强烈,胶原蛋白的介入,也不会让肌肉组织显得干燥,也就是柴

2. 不粘锅,不放油,直接将牛肉煎上色

3. 砂锅热油,加入姜片,煎至姜片金黄色。八角,香叶炒香,在姜片和香料上方码放,对切的洋葱和整头大蒜,放入牛肉,喷入黄酒,带酒精挥发后,加入老抽,生抽,耗油等调味料

- 垒放食材是为了不让牛肉贴锅底,让受热更加均匀,是来源于法式烤炖的技巧

- 酱油最好直接浇淋在受热的锅壁上,这样能够激发出酱油的香气,也就是熟酱油

4. 倒入开水,加入冰糖,香菜籽,花椒,大火煮沸后,转小火,盖盖,闷燉 2 小时

- 家中的调味,一般多用传统中式干香料,八角,白芷,香叶

- 香料的组合上不固定,看当时的决定。不认为哪些组合是不可以的,只要吃着不生病,就怎么都可以去组合

5. 肉块炖煮酥烂后,单独挑出来,汤汁过滤

6. 土豆切块,吸干表面水分后,下油锅炸至金黄色

7. 牛肉与过滤好的汤汁大火收浓,这时候再调整咸淡味

8. 保持足够的汤汁让炸好的土豆有20分钟的炖煮时间

9. 出锅后,撒上欧芹碎或葱花,即可

- 也可以加帕玛森芝士碎,柠檬皮屑

Lee 做过的其他版本「土豆烧牛肉」

此前的做法都选择用牛腩肉,且最好是带肚皮的部位。

版本一:

牛腩肉在炖煮处理上更偏家常,以葱姜蒜,八角,白芷,香叶为主的香料。冰糖和生抽老抽作为主要的调味料。土豆选用了大土豆,切成方块,炸酥。再与牛腩一同炖煮。

版本二:

牛腩肉在炖煮上除了上述家常调味香料外,加了百里香,意式混合香菜。土豆刨成丝,焯水后,沥去水粉,拌入少许淀粉,用不粘锅,煎成土豆饼。

版本三:

牛腩肉用了法式做勃艮第炖牛肉的方式,用红葡萄酒作为了炖煮的液体。调香使用了白洋葱,西芹,胡萝卜,百里香,大蒜,法式的技巧。同时用了铸铁锅,送入烤箱,的烤炖技巧。土豆选用了小土豆,并切出风琴花刀。先用黄油煎至上色,在放入烤炉中烤透。

…

我们还讨论了一番福建的吃食。Lee 对福州锅边、泉州面线糊还有姜母鸭的做法也颇为熟悉,这让我们的讨论走向微观:比如调味料的水溶性和脂溶性,厨具表面不同肌理的反应,甚至具体到熬猪油的时候能否放姜……

这些给我提供了另一种理解本土食物的角度,尽管他说这些太过「理性」。

解释不是目的,但有必要,它需要说明本土饮食与现代烹饪间其实存在着相通的法则。

以食物为媒介的艺术

Cooking Sections:探索由食物组织世界的系统

Cooking Sections(烹饪部门)是一个于 2013 年在伦敦成立的艺术家小组。2015 年以来,他们发起了 CLIMAVORE:这是个探讨人类在气候变化时应该如何进食的项目。在他们看来,一定程度上「季节性饮食」已经成为过去时,「有机」、「可持续」的说法很多时候仅仅是个标签。这个项目要做的是拿掉标签,在行动中找到改变途径。

比如他们发现养殖者给三文鱼投喂人工合成色素,以让原本灰色的三文鱼肉呈现粉色。业界还有专门的公司制作「色卡」来给养殖者对照三文鱼肉颜色和色素用料。作为在英国泰特美术馆的 SALMON: A RED HERRING 展览核心,泰特美术馆也将养殖三文鱼从美术馆的菜单中永久删去。

图:三文鱼的色卡

独立出版《IS BREAD》:信息传播与面包发酵

人们常常用发酵来形容升温的事件,我把这些事件做成面包尝试模拟不同事件的发酵,并将每一个事件都对应成一个面包的制作过程,通过收集热搜上的数据并将它们转换成食谱,用一个材料收集器收集所需要的材料来制作面包。由于数据的不同,面包会因为不同的材料比例和发酵时间长成不同的样子。

这是在今年上海 UNFOLD 艺术书展上发现的一件作品,作者是中国美术学院的研究生龚心洳。这本名叫《IS BREAD》的册子里展现了她的实验过程、还有一个个实验出来形态各异的「热搜面包」。

图:热搜面包食谱换算公式

装置:不锈钢餐具与印度社会权力

在上海西岸美术馆「万物的声音」艺术展里遇到的一件作品。装置由印度家庭的共餐影像,和堆叠起来簇新的成套不锈钢餐具组成。这件作品来自印度当代艺术家苏伯德·古普塔(Subodh Gupta)的《姐妹》:

在印度,被当做社会财富指标的厨房用具代表了在婚礼上女方所提供的嫁妆,而这些嫁妆往往会使一个印度家庭陷入眼中的经济困难。不锈钢餐具们讲述着印度中产阶级的崛起,象征着印度和西方(西方国家大量吸纳印度中产阶级)之间的桥梁。这件介于传统和现代之间的作品同样关注了印度女性的地位问题。

独立出版《Studio Olafur Eliasson:TYT[Take Your Time]》

艺术家奥拉维尔·埃利亚松工作室出品的独立出版物:以工作室的厨房为中心,记录下团队在艺术项目期间的日常状态、食物实验、工作坊等。

《厨房》的叙述以八个章节展开,分别以工作室、身体、植物、种子、微生物、遗传基因、矿物质和宇宙命名。观众会经历从工作室、它的花园和厨房,到人体,最终进入宇宙的旅程,沿路探究「吃」 这个动作与时间的不可分割性,以及我们如何理解食的本质是在食用太阳。

杂志《Ketchup》:食の上海。

ケチャップは、中国福建発祥の調味料。西洋に広まりポップカルチャーのアイコンに。甘さと酸味、濃すぎず薄すぎない、バランスの取れた存在に僕たちも近づきたい。

Ketchup 是中国福建发源物。之后在西洋传播开来,成为了快餐等波普文化的标志。酸甜正合适,浓淡两相宜,取得了平衡的存在。我们也想接近那样的存在。

Young:创刊于 2021 年《Ketchup》第二辑围绕当下上海的饮食文化展开。视觉风格上接近典型的日本生活方式杂志,编辑思路简洁明了,列举出 10 条上海当代饮食文化特征,并分别推荐一家店进行说明。那么杂志编辑是如何概括「new food culture from shanghai」的呢:

- Giving the people what they don't even know they want

- Something inside, not exposed to light

- Little by little

- Clean and mild……

在上海的一周见了很多人,而且大都是因为这份 newsletter 建立起的连接——意料之外的,还将自己的播客首秀留给了上海。契机是和纪录片《明日之食》的总策划、制片冯婧见面聊起各自家里寄来的包裹,还有播客《明日之路》的主播小周在场,大家一拍即合在我离开上海前完成了节目录制。

短短六天还有很多相遇和收获无法尽述,期待日后有更多这样的共同创作来分享~

也欢迎你来信跟我分享你在阅读《1000小食报》时产生的任何思考和感受。下周二见!

由 Young 编辑的《1000小食报》:

查看往期: