1000小食报 #18 仪式感是你一个人也会规律做的事

在《1000小食报》编辑部的十一月通讯中提到,过去一个月除了稳定地更新小报之外,也在准备「1000小食」计划的其他探索,先小小地预告一下:12 月的圣诞将开展两场「1000小食厨房」的在地食谱体验活动;1 月将带着「小家宴」回家——在福州的生活选物与咖啡集合店「白杨商店」举办展览和家宴活动。两地的活动待方案完善后就会来敲锣打鼓地来告诉大家。

和「白杨商店」的主理人白十结缘于《HOMELAND家园》的撰稿,2019 年她在福州白马河附近的一个单位宿舍小区里开始经营「白杨商店」。后来每年只要回福州,我都会找机会跟朋友约在白杨待一待,虽然去的次数加起来不算多,但只要进入那个空间,我都会找到一种久违的熟悉感:自种绿植的小院子,厨房里存放着自酿果酒、有时间和手作痕迹的旧家具、还有空间里陈列的手工产品。它让我想起,过去的生活空间里其实也到处都是人的痕迹。

我们一起讨论了策展方向,当聊到关于家宴使用的食器,她跟我分享了 MUJI 第一代设计师代岛法子的作品和设计理念:

够用就好,少少地持有,持有了便在生活中多多使用。

对于器物,尤其是食器,经过过去这一年小家宴的练习,我越来越深的体会是:挑选食器的第一步其实是先理解自己的饮食状态和烹饪风格。比如在规律健身的一段时间,我使用最高频的餐具是一只宜家的深盘,每种食物都只能吃少少的情况下,这只盘子既都能兜住,又起到了度量作用。因为朋友来家吃饭机会变多,也就不再购买口径只能装下 1-2 人食的碗。相较而言,口径大一点,略带弧度的浅碗既能装汤也能装菜,最适合一器多用。

认识一间北京的餐厅,餐品研发团队在景德镇定制餐厅器具的时候,是会带着样品的饭碗每天出去吃饭,以测试饭量和实际使用的感受。这样的「设计」其实不是设计出来的,而是生活出来的。对本土饮食文化来说,我们同样不能脱离当下的生活去研究和讨论它的延续。

…

一周前在播客《香草电波》的新节目里我又聊了聊自己与「家宴」的关系,以及对这一载体的理解。聊到 9 月份的主题家宴结束后收到的反馈里,提到很多的一个关键词是「仪式感」。「仪式感」最直接来自一个节日或特殊日期中的专属活动,而主题家宴提供的「仪式感」则主要来自与平常外食截然不同的心理感受:

一桌饭之所以能称之为家宴,真正关键的是「拥有对待家人的心意」,而菜色是否丰盛、是否具备仪式感、是否为私人做法、是否要在家,其实都不是决定因素。(来自第十期《1000小食报》)

我一边把家宴带离常规意义上的家,也一边思考着家宴的「家」到底意义为何?

所谓家宴,是一家一味的记忆载体,也是日常生活里的调味仪式。

此前策划“饭桌上的家”主题展览时,朋友问我重点是“家”还是“宴”。其实最终的落脚点还是“家”,只是对在北京生活第 10 年的我而言,这个“家”是由身边的朋友共同连接创造的。或者说,“家宴”的家,根本上是对一个地方的归属感。

我理解的家宴,就是每个人都可以在自己生活中创造的一种仪式。我在专访中看到一位台湾的餐饮顾问对在疫情居家局面中媒体商家吹捧的「仪式感」驳斥道:

真正的儀式感是你的人生裡面有一個常模,即使是一個人的時候,你也規律地在做這件事情。

我们创造仪式感,不为获得注目,而是给自己创造生活的秩序和期待。

图:小家宴里的闽菜醉排骨和冬至糍

福州人的日常三餐

最近收到好友 shixun 给小报的回信,里面提议:

看之前的小报,讨论的背景大多是“饭店”“宴席”或“家宴”,我看的时候在想“一日三餐中的闽菜”也许是一个挺有意思的话题。说几个观察吧,第一个是早餐和中餐。福州对早餐的态度好像确实比较敷衍,稀饭可能是最多的。而中餐来看,福州很多事业单位在夏天中午现在还保留着三点上班的传统,大部分企业和机关也至少会到两点上班,这么长的时间(包括午睡时间),午餐不太可能用三明治或者面包解决。一日三餐,通常对晚餐的关注是最多的,因为那是家人团聚、好友欢宴的时刻,而早餐与午餐因为没有那么多的意义承载,反而在潜意识中透露中一个地方的特质。

第二个是家常做菜,时间、健康是两个主要约束。八大菜系中很多传世菜肴不少是以前士大夫、乡绅发明的,他们自己不做饭自然无需考虑时间问题;及至前一二十年,工作节奏不快,下班回家炒几个菜的功夫还是有的,而到如今很多菜可能是没有时间做了。而从健康来说,去饭店吃饭,总能以“那么长时间就吃一次”为理由(借口),心安理得地吃下高油、高糖、高盐的菜,而自己在家做饭,日均2000mg的钠摄入就从放盐的角度来看已然不太容易,更不用说海产品中含的钠了,各种调味品中的钠了。

我一直很佩服这位好友的观察和笔力,常能从中获得启发。据我自己的观察,在本土饮食文化传播中,「家庭烹饪」或「家庭料理」常常是被忽视的,而它又是对每个人口味塑造产生关键性的影响。我举过一个例子:福建菜被提起的时候,最常被提起的是「佛跳墙」和「沙县小吃」,直接落入官府菜肴和大众小吃两个极端,而中间由家庭烹饪所填补的日常三餐却无从想象。

所以每当周围有朋友要跟我分享家人寄来的食物、或者邀请去家里吃饭,我都会欣然接受,在我看来这是最直接去理解本土饮食样貌的方式。

隔水炖汤

昨日受邀去一位同为福州人的大学学姐家吃午饭。等我到了之后,学姐先揭开蒸锅的盖子给我看已经清炖了半小时的汤。这可能是我第一次在北京的厨房里见到隔水炖汤,而这在福州人的家庭厨房里真是再日常不过的方式。在 #11 期小报里分享过这种将食材和清水装在杯/碗中,长时间隔水燉的原理,既可以让食材原味沁入汤水,又避免了直接加热食材,保持汤色清澈。

学姐燉的汤,是在蒸屉上放两只瓷碗里,各先铺上一片姜、一些白菜帮、一块胡萝卜、一块木棉豆腐、一颗牛肉丸、一颗鱼丸,加 2/3 碗清水,开大火蒸,半小时后待蔬菜的清甜和丸子的咸鲜自然融入清水中,加入处理好的鲜鱿鱼块和白菜叶,等鱿鱼被蒸熟、白菜叶出汁,再在出锅时撒上一些葱花。

图:隔水炖的汤

汤在福州的饮食文化中,不仅有食物形态的意义,还是一种追求「原汁原味」的烹饪手法,即我们常以燉汤的方式来呈现食材本来的味道。

学姐的汤较之我在家喝到的汤会更清雅一些,家人往往只以一种肉类主材来燉,为了提鲜也会加入目鱼干和干香菇,更滋补一点的会加入当归、党参。

午饭的炒菜是用辣椒和大葱煸香鸡块,接着加入大蒜、料酒、藕块、木耳炒香;再加入酱油、适量清水闷炖入味。最后收干一点汁水即可出锅。

对于一人食来说,一饭一汤一菜的组合方式也可以借鉴。一方面三者可以同时进行,预估好时间最后炒菜,就可以同时享用热乎的饭菜。此外隔水炖汤的方式也很方便掌握一个人的份量。

便捷主食

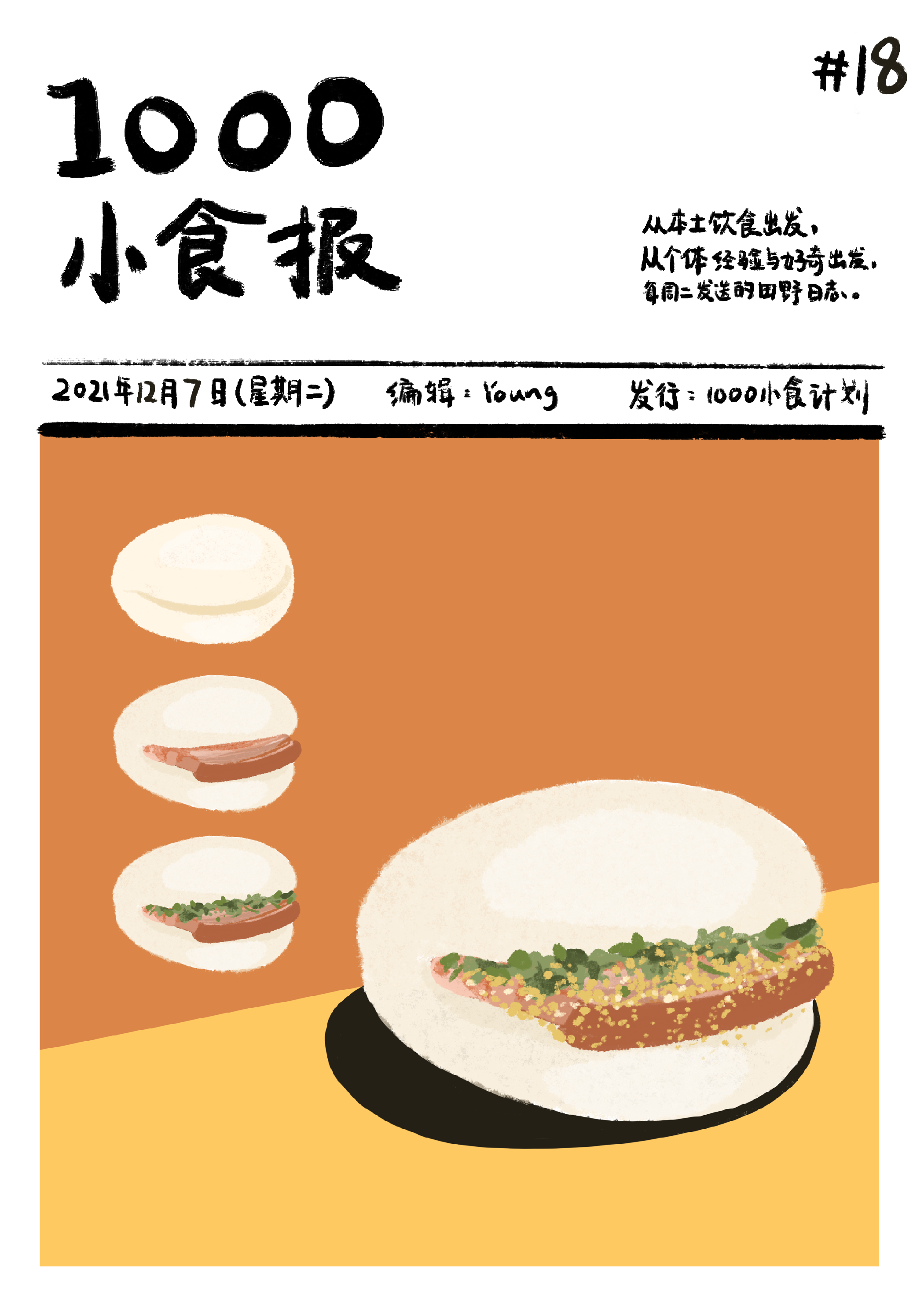

周末的小家宴上实验性地做了一道「麻酱烧饼夹糟肉」,最初要解决的问题是,如何能够不占用厨房空间和需要给现做炒菜的灶台,完成主食部分的制作。于是就想到了福州的「光饼夹」,预制好夹入光饼的卤肉或糟肉,此前提过的「辣菜饼」也是一种,上桌前再将夹馅的部分复热即可。

光饼是福建本土的一种饼食,传统做法是在炭火炉中烤制,味道有点像碱水包,有淡淡的咸味,未经改良的光饼口感比较干和硬,所以选做光饼夹的肉往往挑带肥的三层肉,切厚片,再浇一点肉汁来中和面饼的干涩口感。在北京买不到光饼,就想到用麻酱烧饼来替代。

图:京闽融合的麻酱烧饼夹糟肉

小时候对光饼最深的记忆,是每次全家踏青都会准备的食物。有点类似现在出去野餐时带的三明治。

与「光饼夹」类似结构的一种主食叫做「刈包」,「刈」单字念 yi(四声),在闽南语中的发音近似 kua/gua,刈是刀割的含义。这让我联想到母亲以前在单位上班,有时候中午来不及煮饭,就会买两个白面馒头,用刀从侧边割开,再将煎蛋和油酥肉松塞进馒头,配上提前燉的汤,就是我的一顿午饭。

尚未考证刈包最初的形态是否也如此切割,但现在刈包外皮的做法都是对折出来的:

“将面粉和水按一定的比例混在一起,可以加入少许白糖。”在等待面团发酵的时候,着手开始做酱汁,“用五香粉和葱油调和而成。”随后,将发酵好的面团揉至表面光滑但不黏手,再将面团搓成长条,掐成一粒粒小面团。“把小面团擀成中间厚、两边薄、直径约为 8 厘米到 12 厘米的圆片。”

在每个圆片上抹上刚刚调好的酱汁,然后对折成半圆形。“要注意上下对齐,喜欢花纹的还可以在面团上划些花纹。”林师傅介绍,在面团上抹上酱汁,主要是面团蒸好后,方便打开。“放着让它发酵一会,然后蒸 6 分钟左右就可以了。”

来自:肉夹包是闽南传统婚宴上的必备面点

福州版本刈包里的五花肉通常用红糟和糖,泉州版本的除了用糖,还会加入排骨酱、南乳汁、酱油和高粱酒等;而在台湾,传统刈包除了五花肉还会搭配酸菜和花生粉,又因为刈包和珍珠奶茶在国外成为潮流美食,口味上有了更多元和大胆的变化:

在台灣,傳統跟現代刈包因詮釋方式不同,成為走向全然不同的食物。傳統版本仍遵循五花豬肉、香菜、酸菜、花生糖粉內餡結構,以小吃攤形式存在,四神湯為標準搭配。現代版本受西式概念影響,衍生出泰式嫩炸雞腿、和牛蘑菇醬、義大利青醬雞腿排等不同口味,以潮店形式存在,價位也高出傳統許多倍,與精釀啤酒、可樂成為標準搭配。

来自:米其林指南·你爱哪一味刈包?

小时候被母亲用馒头「对付」午餐的我,完全不会想到手里的夹肉馒头有天会演变成在伦敦爆火的潮流饮食店 BAO。更有意思的联系在于,母亲试图效仿西式快餐中的「汉堡」,有天回归西方的快餐语境中,却被贴上的是东方和中餐的标签。

在《KINFOLK》杂志对 BAO 餐饮集团创始人 Chang 的采访中,也印证了食物在文化交融中产生的误会和再创造。在我看来,BAO 虽然源于台湾刈包,但事实上它已经演变出一套自己的体系:

Chang一直对文化迁移中的这种细微差别很感兴趣。“在中国台湾,你可以吃到奶酪火腿三明治,但里面可能会放甜蛋黄酱或者打发的黄油。对当地人来说,这就是‘西式’食物,但西方人可能不这样认为。”她解释道,“我是怎么做的呢?我们想把中国台湾文化中的一些元素带到伦敦……但同时,我们已经在伦敦生活了很长时间。我们不止是在复刻中国台湾美食,我们正在打造一个属于 Bao 的世界。”

为什么「刈包」会成为流行?如果单从这种食物的形态设计来看,也可以发现它具有融入异域的天然优势:比如它可以单手持握、无须使用传统的中餐餐具,吃起来方便快捷;它将内馅敞露出来的方式既具有视觉冲击,又能让人一目了然看清它的味道;它具有和「汉堡」、「三明治」相似的结构,但表皮又是「蒸」出来的,这种反差感也让人感到新鲜……

…

福州人厨房里的隔水炖汤、用本地饼食夹肉制作的便捷主食,在我看来其实都是本土饮食在当下生活中的存续痕迹。如果能够多多挖掘、辨识本土饮食烹饪特质,并善加利用,我相信也能从中找到更多对当代饮食方式的启发和解法。

播客《疯投圈》:从吃水果到喝水果、从果茶到品茗

Young:从中国人吃水果的饮食习惯开始谈水果消费的一期节目。话题的延展角度很发散,也会引发不少思考。比如我从来没想过,喝水果是一种比吃水果更效率的方式。还有「天然的就是健康的」是不是一种营销出来的认知?为什么年轻人更喜欢口味丰富的果茶奶茶,而非得上了一点年纪才会喝纯茶?口味偏好和年龄之间的关系是怎么样的?

播客《香草电波》:家宴的疗愈功能,在于连结了故土与人情

Young:第三次录制播客节目了,每次接受邀约前其实都会担心自己「重复」。虽然到目前为止每次的角度都还不太一样,自己也会注意尽量不要举相同的例子,但能避免重复的最有效方式,还是得尽快做出新东西来呀。

纪录片《松饼与麻薯》

《松饼与麻薯》之所以备受追捧,正是因为在保障了孩子理解能力的同时也没有放弃成年观众对知识密度要求。例如片中香草的种类与制作对于很多成年人来说也属于知识盲点,而以秘鲁数百年盐场的采盐过程为例的世界各地特色美食的制作也能持续激发观众的观看兴趣与猎奇心理。

Young:有米歇尔·奥巴马出演的儿童美食节目,但我看了第一集 Tomato 之后,也认同推荐中说这是一个成年人也可以看的节目。比如第一集中关于西红柿属于水果还是属于蔬菜的讨论,就是我从来没想过的一个问题。每一集中还有来自全世界的名厨传授食谱,好不好吃不说,至少每道料理看起来都很容易!

图书装帧:《王記食譜:料理莎士比亞》

《王記食譜:料理莎士比亞》裝幀設計在葉忠宜的設計下,劇本集成了便當盒,內有三輯,從食材備料、刀工作法、烹調技巧到擺盤上菜,剖析劇場大廚王嘉明料理莎劇的獨門功夫。

Young:以「烹饪」类比「做戏」,以便当盒来盛放创作者的创作脉络,吸引好吃的人注意到书籍,从书籍策划开始的装帧方案,最后也会起到营销作用。

又在星期二临近深夜的时候投递了新一期的小报,不知道你收到的时候会不会饿。最近我也收到身边朋友投喂的食物,比如艾丽象妈妈找连江当地的鱼丸加工店,定制了一批用鳘鱼肉制作的鱼丸,还有小张妈妈寄给他的四川腊肠,几经流转进了我的电饭煲制作了一锅香喷喷的煲仔饭。他们让我想到,也许很多父母都是隐世的食材高手。

不知道你家里有没有这样「定制」食物的经历?也许可以跟我分享一下~

也欢迎来信交流你在阅读《1000小食报》时的任何想法和感受(投递完小报马上去回这周的来信啦)。

由 Young 编辑的《1000小食报》:

查看往期: