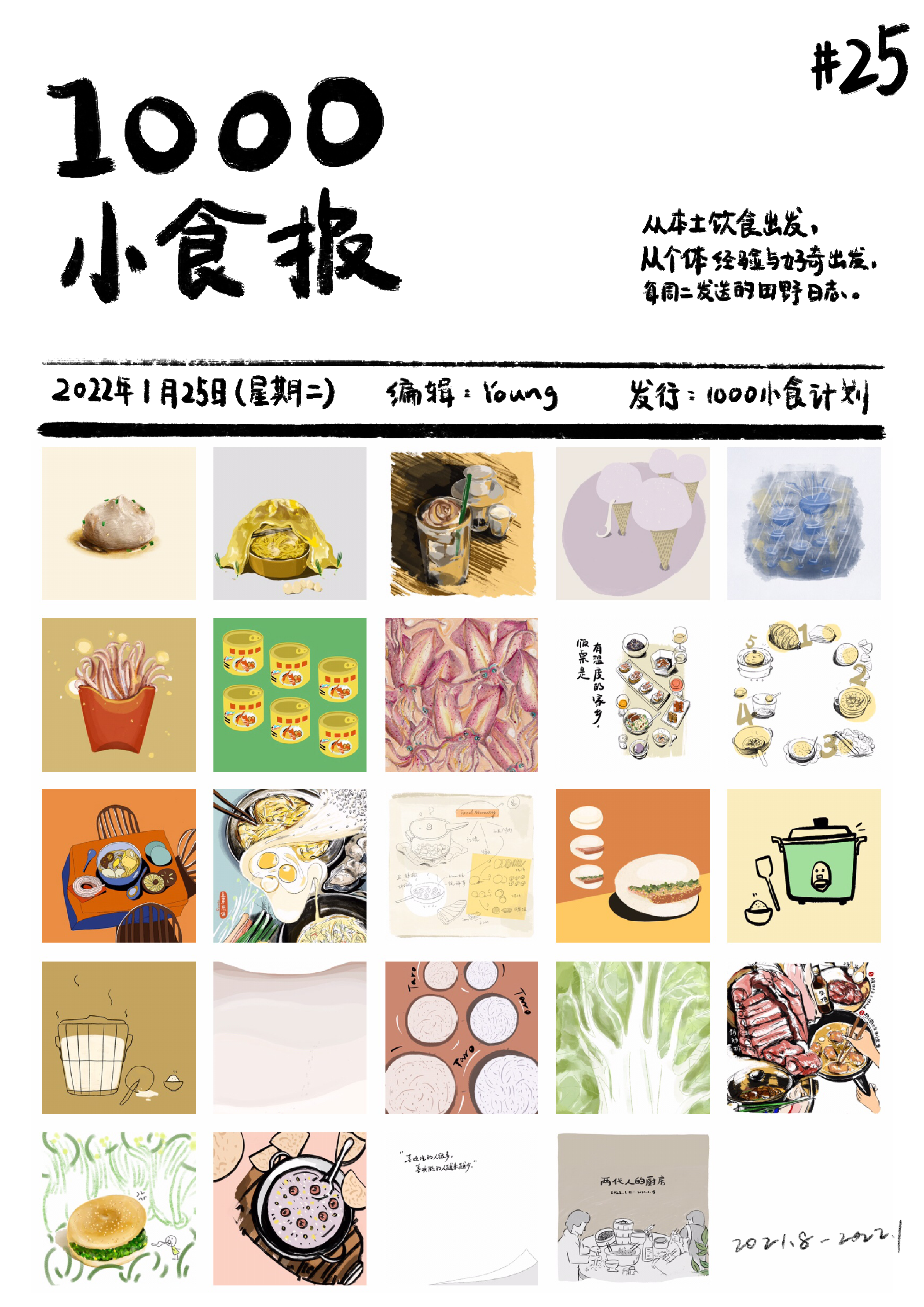

1000小食报 #25 一件很小很美的事

着手写农历旧年的最后一期小报前,我花了 2.5 小时核算了一下过去半年里,自己在「1000小食」计划里投入的时间,一共是 748 小时(不含本期小报的统计和撰写时间)。

在展开讲这 748 小时的用途前,我想先讲讲自己为什么要把这些细细碎碎的时间搜集起来、计算出来。最近在一家自媒体跟拍的视频里,记录了这样一段采访:

我复述了去年 6 月份离职后问自己的一个问题,「我冒出了一个也许很不『正确』的想法:一份什么样的工作是值得自己每天投入 8-10 个小时去做?」,「那如果目前还没看到这样的机会,我为什么不把这 8 个小时放在自己的事情上?」

所以我想算一算,在做出这个决定后的半年里,我到底为自己花费了多少时间。

另一个不太重要的原因,也关于「1000小食」这个名字的解释。随着这个本土饮食传播计划的内容不断更迭,「1000小食」的含义也发生了几次变化,1000 由一个具体的数字,渐渐变成了一个指向人、指向时间的虚数:

「1000小食」将是一项由很多人一起参与的计划,也是一项长期的计划。

但很多人是多少人?长期又包含有多少具体的时间?我抱着好奇,计算了与之相关的人和时间这两个数字。于我而言,它们构成了一把微小的量尺,我可以更清晰地丈量日后自己的时间,以及尝试描述一件多数人看来「很小很美」的事究竟可以产生多大范围的涟漪。

昨晚读骆以军的《故事便利店》,里面分享了雷蒙德·卡佛的短篇小说《一件很小很美的事》,以及他读完产生的两种截然不同的感受,一种是对他者的关怀,一种是给人以救赎的感动:

有很多好的小说(比如沈从文的小说),其实在描写这一百多年来,在人类无法承受的恐惧、噩梦和哀痛中,在神遗弃我们而去,找不到一丝丝救赎可能的时候,却能够在小说的结尾出现一件很小很美的事情,而救赎了听故事的我们。

——骆以军《故事便利店》

很小很美的事情,虽然不会扭转叙事——文明也好,趋势也好,但它会深入地与人心底的渴望连接。

748 小时

在过去的 0.5 年里,我在「1000小食」计划上累计花费了 748 小时——这不是一个精确的数字,因为可能存在一些未计入纸质日历上的事项,以及创作还是一项变速活动,我就以估摸的平均用时来进行统计。以下是 748 小时的构成:

- 本土饮食传播项目筹备、落地:322 h 包含围绕饮食传播进行的策展、独立出版物设计、家宴设计、食谱体验项目 「饭桌上的家」主题展:144 h 「Young Clinic」案例梳理:56 h 「在地厨房」食谱体验项目: 80 h 「两代人的厨房」主题展: 42 h

- 撰写编辑每周的 newsletter:240 h 每周二更新的《1000小食报》自 8.10 发刊起累计更新 24 期,平均每期用时 10 小时。

- 个体经验采集,访谈与对话:91 h 包括了与 41 位朋友进行的面对面,线上语音的深度对话。这些对话提供给我的既有宝贵的个体饮食经验和洞察,也对我做饮食传播带来了不同专业视角的启发。

- 做了 13 次招待朋友的「小家宴」:65 h

- 准备、进行分享会演讲:19 h 带着「1000小食」和《1000小食报》参加了「灵感买家俱乐部」的线上分享、「企鹅吃喝指南」编辑部、「稻来传媒」美食纪录片团队内部分享会、竹白通讯创作者分享、开 FUN citywalk

- 参加播客节目、接受采访:11 h 先后参与了《明日之路》、《人是铁饭是钢》、《香草电波》三档播客节目的录制; 先后接受的媒体采访包括:Local本地、WeLens、摩登中产

图:一次分享会现场

235 / 2100 人

从疫情爆发起,我开始有意识地将数字和真实的人之间划清界限。所以这 235 人和 2100 人都是按名字整理出来的人数,但偷懒了一下没有做除重的工作。

2100 人是《1000小食报》截至 2022 年 1 月 25 日的订阅人数。

235 人是在「订阅」之外,还和「1000小食」计划产生了进一步连接的人数,包括:

- 帮助我一起完成项目的伙伴:12 人 特别感谢:艾丽象、小张、Landy、Nancy、Jason、佳嫄、喂喂、曹蔚、佳彬、白十、Ivy、肖瑜

- 参加「1000小食」线下体验的朋友:76 人 其中家宴活动 54 人、「在地厨房」食谱体验 22 人

- 接受饮食经验访谈的读者、料理人:32 人

- 展览内容征集:47 人

- 购买展览周边的朋友:42 人

- 给《1000小食报》回过信的朋友:26 人

在《1000小食报》订阅人数达到 1000 时,我在这封信里这样勾勒小报的读者:

1000 位读者是一个个真实的人:

每个人有自己的饮食经验可以分享,他们可能在食物吃到一半时想起来给你发张照片,每周二会边吃早饭边看小报,会主动真诚地给你读报反馈,也可能会在某个想家的凌晨时分给你回信,未来可能还愿意参与到本土饮食传播的共同行动中……

这里的「可能」都是我真实见证的小报产生的回响。最近遇到的几次问询,都是关于「家宴」,他们告诉我今年圣诞/春节想亲手做一桌家宴,发来拟定的菜单和预估人数,询问是否需要调整。

我也从大家给我的反馈中,日渐感知到持续的、真诚的书写带来的影响。

读者 Shixun:

看你最新一期小报中也有不少读者的来信或者留言,这种阅读体验挺好的,除了更为丰富的内容和视角外,同样重要的是有一种社群的氛围,以小报为牵引,将许多认识不认识的人联系在了一起。

读者 一点:

阅读的过程让我想到了很多和家有关的东西,这对一个离家很远而且记忆力很差的人尤其重要。另一方面,它也激励了我去写自己的newsletter,虽然不知道自己能写出什么东西,但它让我认识到一个人可以有这样的可能性,这件事有这样发生的余地。总之它对我很重要,让我很感动!

读者 晓雯:

因为小食报又开始做云南菜,和以前的朋友也联系了起来。

读者 野比_大雄:

昨天没有上班,导致今天从早上紧锣密鼓地忙到五点多才算是能喘口气。然后在邮箱里看到这期分享(指第 12 期讲福建「汤水」的小报),看着看着,像真的是一口口地喝下一碗冒着热气的汤,身子在上海这两天骤降的温度里都暖和了起来。

读者 山久久:

从来没有把下厨房作为有趣的生活调剂,仪式感是从小食报开始的。

读者 陆屿:

作为一名在海外的福建留学生,很多时候做饭都是「糊弄」,看到你的小食报,你对食物、食材的执着,让我很佩服。故乡的食材带着故乡的味道,在异乡能够吃到家里的味道,是一件多么幸福的事情!

读者 努力不咕的海豹豹:

每周打开邮件订阅的时候,我会想到谁的话「我最好的作品就是我的生活」。

读者 Yanyun:

你的小报对我来说就是一个每周提醒,提醒要认真吃饭,提醒自己理解每个人是不一样的每个人,去学习关系中对方爱的语言,解码对方的语言,提醒自己看见爱自己的人给予的关心。

每一条读者来信和反馈我都会贴进文档中保存,谢谢你们,期待新一年我们继续通信呀。

图:帮过我很多的 Peaceburg 女孩们

图:帮我一起完成家宴的父亲

…

0.5 年度体会

在我看来,回顾的作用,一是整理归档,二是经过一段时间的间隔后的「重新体会」。重新体会决定、体会不确信的判断、体会自己总结出的经验适用性。所以我回顾了过去 0.5 年,留下印象最深的三个体会:

1. 本土饮食需要离开本土,家宴可以离开家。

7 月份我离开福州返京时,产生了「本土饮食是否能离开本土」的困惑。在过去半年的探索中,我越来越深地感到,这不是「能不能」的问题,而是「要不要」的问题。无论从传承、还是新一代大陆移民的产生,本土饮食或许应该要更主动地离开本土。

过去半年里做的两场开放家宴,都发生在传统意义上的家以外。家宴里「家」的概念也在一次次体验中被更新诠释。最近一次跟读者 Yuan,一位社区营造者聊家宴,她分享了几年前在东四胡同里的一个公共空间的饭桌,她说,「那个饭桌上,任何一个人都不觉得自己是陌生人。我觉得那就是家宴。」

2.亲口吃到、亲手去做是饮食传播无法替代的方式。

从线上的订阅邮件,到发生在真实空间的展览,进而又有展览空间里的家宴,家宴上与日常书写相呼应的料理,更进一步是去触碰料理食材、亲手制作出属于自己的一份料理——这是「1000小食」层层深入的叙事。对深入和真实的连接诉求,除了考量食物作为对象的特性,也是对当下环境压力的一种最小限度抵抗。

3. 个体经验是否产生共鸣,在于是否有足够深入的解释。

发刊时我给《1000小食报》写的简介至今没有变过:

关注本土饮食,从个体经验和好奇出发,每周二发出的田野日志。

后来在「企鹅吃喝指南」的编辑部内部分享、以及竹白大管家李奇做创作者访谈时,被问到一个相同的问题是:「从个体经验出发」是不是就没法照顾大众喜好?

半年过去,我仍然相信积聚和深入解释个体经验的价值。相较于「个体」的明确,我更对「大众」这个词感到困惑,以及常与个体联系起来的「小众」。看起来,这是两个关乎「数量级」的概念,而事实上,又从未有人说出过它们指向的数字。

如果当做数学问题或者把字拆开就简单不少:大众、小众,都是一个个人呀。

个体经验,也不是一个人的经验,而是许多「一个人」的经验。深入的解释,也是找寻许多「一个人」背后共通的、与当下紧密联系的叙事。

图:带父母来看「两代人的厨房」展(摄:大鱼)

…

如果还可以分享一件很小很美的事,是我找到了 2016 年(当时在读研究生)在笔记本上列下的愿望清单。一共 15 条,里面除了「设计一张星享卡」和「去台北住一个月」这两个愿望看来没什么机会实现外,其他基本都算达成了。

其实如果没有翻出这张照片,我早就忘记当时许下的愿望了。按照去年才算全部完成的话,实现愿望的时间是远超预期的,不过同时让我意识到:有的事虽然慢一点,但总会实现的。

图:2016 年的愿望清单