1000小食报 #27 如何吃好一年 1000 多顿饭

元宵节快乐(很可能迟到)!

元宵在我心目中的重要意义,既不是「团圆」(无论是上学还是工作后的假期总赶不上过元宵),也不是那一口油润的肉元宵,而是「年过完了」。所以不妨把今晚这一口元宵,当做过年尾声的一枚句号吧。如果说上周回京后还能有「年没过完」的拖产理由,元宵过完就是真正开工啦。

上周与北京一家连锁湘菜品牌策划新年的第一篇文案:迫于时间紧张,和品牌的主理人深夜讨论着,湘菜里能否按照二十四节气找出对应的食材。

聊完之后我基本决定放弃「按照节气吃」这样的想法:一来当下的种植生产技术已经能满足大部分食材的四季供应,加之食材越来越细分,实在很难将一种菜确凿地归入清明或谷雨;二来,虽然「不时不食」是本土饮食中的重要观念,但任何一地的人都不会细致到要按节气吃饭。只有像「夏至」、「冬至」、「立春」等少数特定节气中有依循特定礼俗的食物。

尽管要返工,但不断温习二十四节气特征的过程里,还是有助于对应季食材的常识补充。

最终我们讨论的角度回到:时间和我们饮食之间还存在什么样的关系?

如果说不同时间下食物的新鲜程度是一条参考系,我想另一条参考系应该是人的「当下生活状态」。去年底设计「在地厨房」的体验食谱中,有三条选择依据:在当季、在本土、在当下。原来这个问题自己早已有想法呀:

所谓「在地」,是指在当季、在本土,在当下。

当季,是因为我们想通过食物过一种「有时间感的生活」,体验的食谱会优先考虑当季食材。

本土,即食谱来源是具有地域饮食文化特色的本土食谱。

当下,每期食谱体验的设计将围绕一个当下的生活主题展开,通过制作和品尝食物,从中找到每个人自己对「问题」的解答。

所以要讨论如何吃好一年 1000 多顿饭,不把吃饭仅作为一种「重复的日常」的话,那就要回到一年中的每一个生活当下,去观察不同时间中自己的生活重心、身体变化、心理状态,还有与周围人的关系……

…

周一和共同设计第一期「在地厨房」体验的朋友曹蔚讨论完今年每个月的主题。尽管一个月接一个月,节奏紧张了起来,但看着笔记本上写下的 12 期主题和拟定食谱,我还挺期待能这样过一年的:

比如四月踏青,我们打算从「野菜」食谱着手,通过食物打开我们的感官和步伐;像五月,对许多学生而言是紧张的备考季、面试季,而「辣味」则是常见的一种解压方式,我们想也许可以借此带你了解「丰富的辣」;进入七月盛夏后,食欲不振的情况下如何掌握百搭又省力的「凉拌菜调味」;九月开渔季的第一课或许是学习如何处理一条鱼……

如果你也期待并想参加「在地厨房」的每月体验,敬请持续关注小报的更新。如果这 12 期体验都能顺利落地的话,我也有信心掌勺明年家里的年夜饭了。

「面面」相觑

上周继续准备着二月的「在地厨房」体验内容,邀请了上期小报中提到的小李来家练习制作手擀面。研习成果最终也将成为我们的晚饭。考虑到晚饭应该没有时间再额外炒菜,但又想好好吃一顿面,我就想到在我心目中最有丰盛感,以及做到面、汤、菜平衡的台湾牛肉面。

用台湾饮食作家焦桐的话说是:「牛肉面美味与否,取决于面、牛肉、汤的组合。面对一碗面貌模糊的牛肉面,就好像面对一个面目可憎的人。」

但我从来没自己做过台湾牛肉面,甚至连红烧牛肉都没做过。

于是做面前夜临时抱佛脚研习起牛肉面食谱。又出于理论派的癖好,在学基本步骤前先了解了一番台湾牛肉面的历史,有意思的是在一些历史细节上各方论点和猜测都有,如「川味」来源的豆瓣酱出产的眷村是否为台北冈山,还是由台湾南部传入;牛肉使用的是本地的黄牛肉还是美军的牛肉罐头;面条手艺来自山东眷属,红烧牛肉又融合了江浙甜口,清真穆斯林又开创了台湾牛肉面的清燉流派等等。

加上焦桐、逯耀东和舒国治三人的大议特议(逯耀东更是为了牛肉面做了三篇文《也论牛肉面》《再论牛肉面》《还论牛肉面》,实在认真得可爱),最终让一心只想做碗台湾牛肉面的我只惦记上三件事:做川味的台湾牛肉面、冰箱里正好有豆瓣酱、用大碗装面。

焦桐:

前天我就開始烹製:牛大骨、尾骨洗淨後汆燙,熬煮成高湯,期間持續撈棄浮沫。油鍋熱時炒香肉桂、八角、大蒜、辣椒,注高湯煮沸,加入薑片、蔥段,和洗淨的牛肋條入鍋煮熟,撈棄蔥、薑等調味料之屬。接著加入胡蘿蔔塊、醬油、豆瓣醬滷煮約 40分鐘,熄火。冷卻後,整鍋置於冰箱冷藏一兩天,令滷汁充分入味。

——摘自 焦桐:红烧牛肉面

舒国治:

牛肉面这类大开大阖的汤面更应用宽阔大碗。金华街一百一十一号之十四的「廖家牛肉面」调汤下面,已颇用心,是后起之秀中炖肉制汤最具天份者,常常座无虚席,每日的葱花便切出好几篓;但面碗口窄底深,面相不能开展临人,肉又不时淹沉碗底,取挟扭捏,不自禁透露出汤面文化之乏薄。——摘自 舒国治:面与油饼

…

还有一位台湾人做的牛肉面令我印象深刻,即新加坡米其林三星 Andre 创始人江振诚。在记录下这家餐厅谢幕的纪录片《初心》里,餐厅最后一天营业结束后,江振诚在后厨开始做牛肉和高汤,他的食谱让我看见了一碗简洁却深厚的台湾牛肉面是什么样子:

我做的牛肉麵,味道是紅燒,但又有點接近清燉,有點像是法式燉牛肉又帶著台南牛肉湯的感覺。我一樣用紅蘿蔔、蘿蔔、蔥、薑、蒜、米酒等,用牛骨熬一個紅燒的底,然後濾了很多次,再把另外熬的牛肉清湯跟這個紅燒湯頭一半一半下去兌——成果是湯是深色,但又沒有許多料的渣渣,清爽而不厚重。而其他的料,例如腱子、牛筋、牛肚等都要分開來滷。調味料我一樣有用辣豆瓣、但我不用糖,只加了一點醬油膏,就會有點甜味。

——摘自 江振诚与他的台湾牛肉面

他所使用的食材确实是较之我看到的其他台湾牛肉面食谱都来得更纯粹。尽管没法按他这样多次过滤、将牛肉分部位卤的做法花那么多时间,至少在关键调味上心里有了谱。

而回到日常实践中,我还是乖乖去 Youtube 上看了台湾博主的视频,主要记录下牛肉处理的先后步骤、调味次序和烧制方法(比如调汤时可以先将牛肉捞出,避免加水后稀释了燉烧后的牛肉味道)。至于食材和调味的具体用量,则全凭自己发挥了。

图:看视频做的食谱小抄

图:买了一公斤的牛腩肉来炒

…

第一次做台湾牛肉面(的汤头和牛肉),难免有遗憾:比如最终没来得及用牛骨来做高汤,比如调味上的汤头甜味过了些(估摸是因为米酒和胡萝卜、白萝卜、洋葱本身就有足够的甜味,但我还是加了冰糖一起炒);还有第一次燉烧的牛腩口感还是偏硬了,可如果按王宣一在《国宴与家宴》里的「红烧牛肉」来操作,也过于夸张了——她的做法只有四步,但总共花了三天。

复盘过程中,我还翻了翻胡廉泉的《细说川菜》,尤其是看到「烧牛肉」这一篇时真是太有代入感了(可能因为是「口述」方式做的全书采写,讲得亲切实用,知识点多却没有教科书的感觉):

三样香料不能加多了,如果烧制一两千克牛肉,用 2 个八角、1 个草果、两块桂皮就够了。草果要拍破了用,味才出得来。香料放重了,反而会影响菜的味道,会压出牛肉的鲜味,出现返甜现象。

先用大火把菜烧开,然后改为小火烧。火小到何种程度为宜呢?看到汤中间有点翻滚,就行了。

原来香料放多了也会让味道过甜呀。

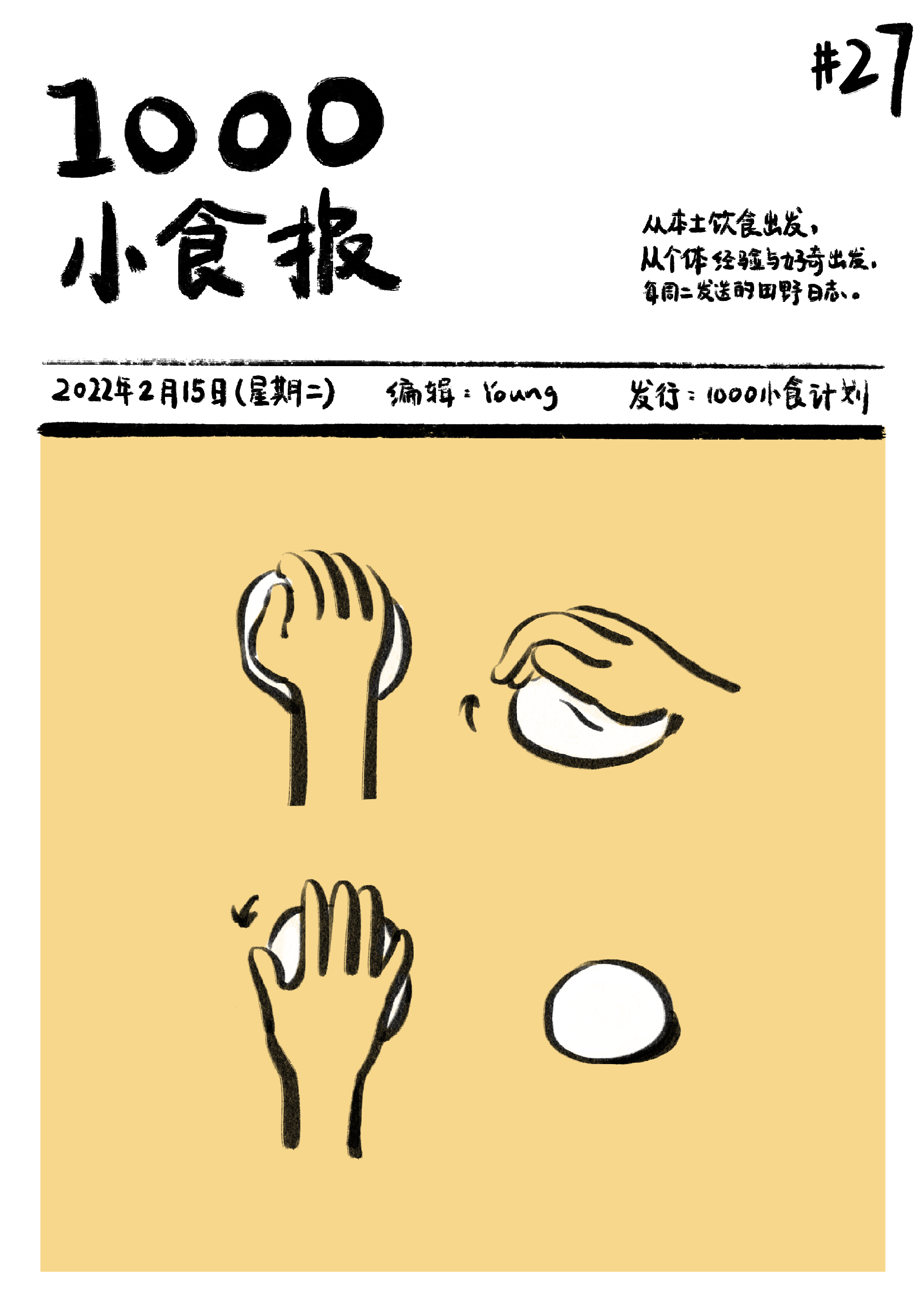

红烧牛肉、牛肉高汤都还有很大提升空间,手擀面条也不容易。开始练习手擀面不一会儿,还是发动了人在山西太原的小李妈妈,通过手机视频通话来指导我们按压面团、调整面团的硬度。即便小李妈妈无比耐心,但有时候我们还是无法把面团的触感和回弹能力通过语言去传递。

这也让我意识到,在这一场的「在地厨房」的体验设计中,最难的地方并不是做出面条,而是如何能将人的触觉「经验」清晰地被传递出来。

就像之前上健身课,直到上完两个月课才对教练口中所说的肌肉发力点有了感知。饮食和运动都是直接作用于人感官的活动。当它们进入语言、进入书写文本,难免会「失真」。如果说文学书写中的食物,更重要的是提供文化和文学价值,那么食谱,最根本要传递的是什么呢?

图:小李手擀面和完成的台湾牛肉面

杂志《日日》家常器皿(No.6)和日日欢喜(No.28)

图:两期和日常厨房器物有关的封面

Young:和 YANBOOKS 的闫聊起《1000小食报》实体版本的计划,因为对呈现方式还没有具体的想法,便请教他,你觉得「小报」交付给人的感受应该是什么样的?他一下子就想到了已经停刊的日本杂志《日日》,接着我们拿着店里仅剩的几册《日日》讨论起来,因为最近对传统厨房器物的兴趣,开心地将这期锅子封面的专题(第 28 期)带回家。

将这两期薄薄杂志翻阅对照,更确信这是实体小报想呈现出的感受:亲切。像《日日》一样,这是一本会随手放在饭桌上的杂志。

杂志设计本身有几个我很喜欢的特征:

- 每期《日日》的封面都像一张照片,最常以特写方式表现事物的细节(如右册的盘缘纹路)。加上杂志名和期数,没有其他冗余文字。

- 这是一本会在封面「勒口」印刷内容的杂志。与封面尺寸相同宽度的勒口设计,既增加了内容空间,也增加了封面的厚度,便于长时间翻阅后保存。

- 目录页会有一小段文字来介绍封面摄影的出处和考量,明明杂志「封面」是那么重要的信息,可在许多杂志里都不会多提一句。

在北京开了 18 年的福建菜「沁旺达」

Young:元宵前夕在朋友圈里看到在北京做了 18 年宁德菜的「沁旺达」新店消息:正月十五,主打闽南菜和海鲜料理的马连道新店开业,于是激动地把消息转给了《1000小食报》福建分社的朋友们。去年八月正在搜集「本土料理人」线索的我找到了沁旺达的主理人林姐,当时我们一起讨论了为什么闽菜/福建菜在北京存在感那么弱的问题,在第四期小报里你可以看到当时的笔记。

书籍:《厦门吃海记》1-3 册

Young:在漳州晓枫书店的「漳州作家」书架上发现的一套书,收下作为一本本土海鲜的词典使用,这样日后自己有机会去市场采购,就不用见到所有鱼都要问一遍「这是什么鱼」了。为了检验作者的书写是否到位,特意翻了翻如「带鱼」、「海蜇」几条我最熟悉的海鲜篇目,确认了作者的书写既有可延伸阅读的文献来源,又蕴含了自己生动的生活经验,比如带鱼的肌肉形状是什么样,还有哪些常见的鱼类肌肉形状……

上期小报发出过年在福州学做山西手擀面的经历后,有天深夜收到了河南朋友炭炭的回信,他跟我分享了家里奶奶做的掺了绿豆面的粗粮面条:

我们家有一个人人都爱,吃火锅撑死都要在最后吃的主食,甚至会非常不要脸拿着去火锅店吃的主食,就是我奶奶的绿豆手擀面。在普通面粉中加入小部分绿豆面,擀出来的面条口感偏粗粮,味道更筋道,还有一股豆香,真的巨好吃!

每次回奶奶家,走的时候奶奶都会给我们带上一兜,回头可以放在冷冻室里,吃了拿出来一点。不过现在奶奶身体也不太好,每擀一次面条都出一身汗,现在想想真的很辛苦,以后回家还是要把这个技艺学一学。

周末在家跟小李在研习手擀面的时候都出了一身汗。可想而知,现在仍坚持在家做面条的老人们真的很不容易呢。读到这封回信时,除了感受到面条的好吃,也为小报给人带去的「学艺」念头而感到开心。尽管是微不足道的小事,但如果能存在于人长久的生活中,也是件大事呀!

欢迎你们来信跟我分享你在阅读小报时产生的任何感受和思考~

由 Young 编辑的《1000小食报》:

查阅往期: