1000小食报 #31 车前草真的就在车跟前

最近一头扎进了野菜季,上周在朋友圈和即刻动态里发起了家乡野菜征集,出乎我意料的是这个话题成了一个勾起记忆的引子,也由此知道了许多闻所未闻的野菜叫法和吃法。我将 50 多条来自各地朋友的留言回复整理成链接中的文档:

这是一个已经开放编辑权限的文档,欢迎小报的读者来分享在你的家乡常吃的野菜以及野菜的做法。对这个话题感兴趣的话,你可以浏览一遍所有留言,应该也能勾勒出一幅野菜饮食地图了!

在许多从没听过的野菜名字中,我发现了一些有趣的命名规则:比如有很多 AAB 结构的野菜名,像婆婆丁、曲曲草、马马菜、荠荠菜、菠菠草;还有像扫帚苗、面条菜、拳头菜、崂山参这些乍听不明所以的可爱名字;江苏朋友热爱的「七头一脑」,带「头」的野菜名都指的初春野菜的嫩芽;还有许多野菜因为只能用方言叫而没有自己的书面名字。

总之,野菜的名字都挺野路子的。想来旧时人们偶然间采摘到这些可食用的植物,就凭借它们的样貌、生长的地点取了名。这些民间名字也不经意地保留下各地方言的语言韵味。如果有一门「野菜命名学」大概也能教人如何对日常事物进行移情和想象吧!

想分享一条来自广东的朋友 @兔子酱倒拔垂杨柳 提供的野菜线索:

车前草,在停车场和花圃就可拔(哈哈哈),用来煲汤或熬水,可以下火。感觉一年四季都有哎!夏天应该最多,夏天经常被要求喝车前草水下火。

这个车前草真的在车跟前就有哈哈哈。

读者朋友下次开车前,不妨也留意下自己车跟前吧 :P

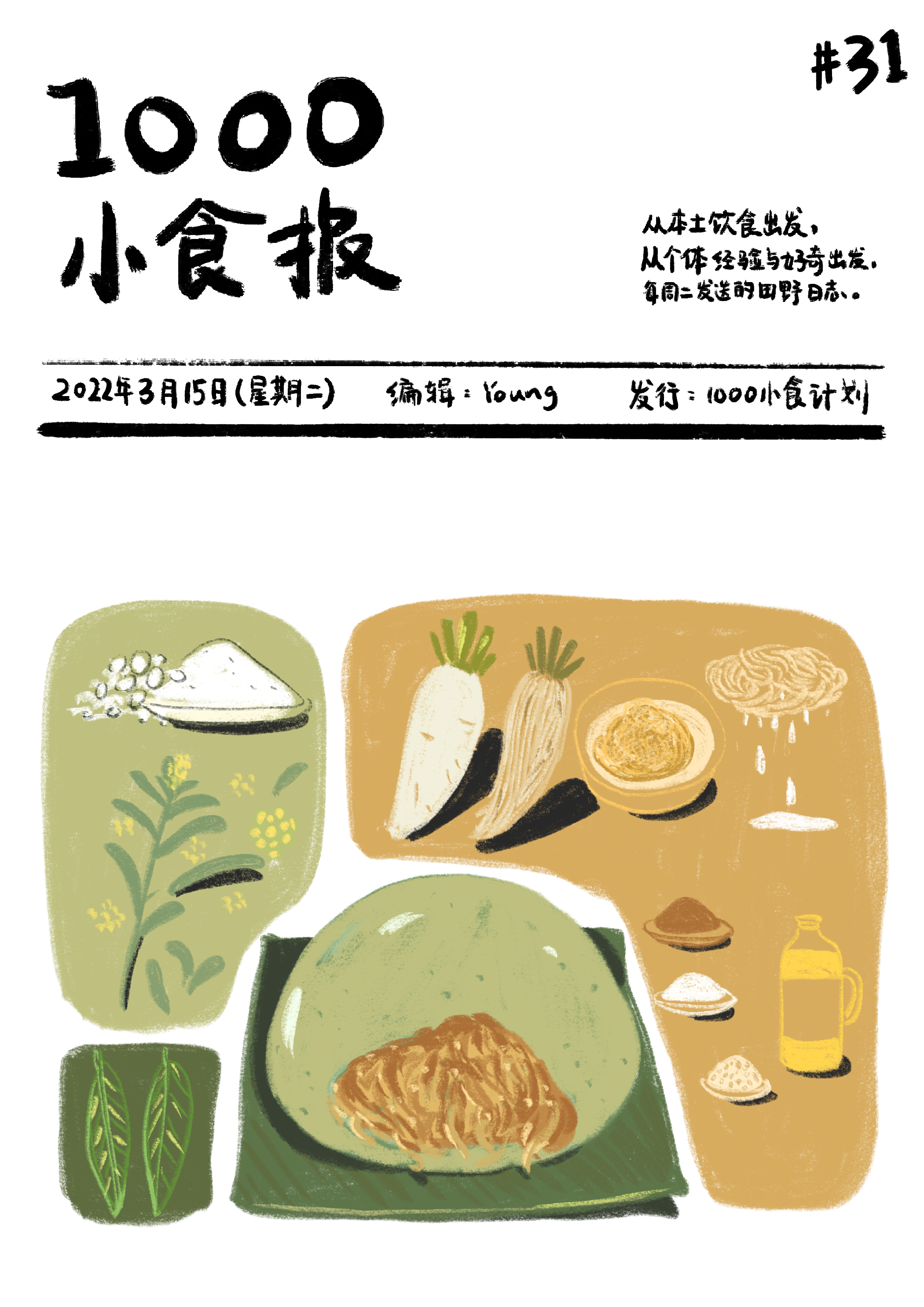

整理了这一周的日程发现真是做了不少事:为了调研野菜食谱去了趟位于北京大红门的温州菜市场,品尝广东客家朋友幸亲手制作的「艾粄」,陆续收齐制作福州清明粿的快递食材后,在一个凌晨制作了人生中第一锅清明粿,完整做了一遍清明粿后才有把握把三月食谱绘制出来。

图:清明粿插画食谱中的包粿步骤,自己上手制作后才能确切把握绘制的动作要点

在完善三月「在地厨房」体验设计之余,还录制了一条分享个人眼中「北京平价美食」的播客,邀请了 Alex 和她的团队伙伴们来家拍摄视频,并准备了一顿家宴。在拍视频当天的上午,结束了一篇餐厅主理人的采访稿。以及开启了一个新企划的调研。

即便如此,这一周里其实还有很多时间是在拖延、发呆。Alex 看着我房间工作台上贴满便条的记事板和随身携带的纸质日历,问我是不是很擅长时间管理——其实不是的。这些便签和日历的作用更多是备忘和回顾,事实上自己行事方式常被「感受」支配和驱动。

每周持续书写《1000小食报》其实也是我将当下感受进行「归档」的一种方式。每一个产生感受、带来洞察的时刻都很珍贵,如果不及时抓住它们,心想着日后再妥善整理的话通常也不会再有书写动力。深有体会的一点,有时候因为自己拖延太久心里实在过意不去,在重新起笔前我得先将自己逼回采访现场,尽力地回忆起当时自己的心情,以及采访结束后最深的一个体会。

去年八月开始投递第一期《1000小食报》的直接原因,绝不是对本土饮食内容有了什么清晰想法,完全是出于对自己整个月在福州的经历、遇见不同人以及对话产生的感受无处存放的不安。在连续书写小报的第八个月,我仍会在每周投递完感受到「如释重负」之重,以及这一天几乎无力再做其他事情。

图:周日的小家宴,加入了一些春天来调味

…

海运来虾油,桥头有粿铺

周二上午与福州老字号粿铺「彬德桥」的第四代传承人潘旻通话,从我所好奇的家族传承故事到清明粿的制作讲究,跟这位新一代经营者聊了聊他的个体记忆。

后来我将这一个多小时的采访录音和文稿分享给曹蔚,作为青少年读物《十分之一》新一期的食谱参考。她问我,当时采访完潘旻,最打动我的一点是什么?

我想了想在微信里回复曹蔚:

最打动我的可能还是从他身上理解了老手艺在年轻一代的传承吧。

他作为 80 后,20 岁出头也是往外走,做海运生意到回来守点心铺,其实是蛮有落差的一个选择,而且他从小也见到了后者的艰辛。但就像他在早年物流还不发达的时候,通过海运把虾油捎去异乡,自己做饭,也能看到他身上其实对故乡、对从小养成的味觉记忆是没法割舍的。

而回来接手父亲的粿铺,我觉得他是又怕又爱的。怕的可能是辛苦,利薄,但爱也有,爱钻研吃,也爱家人。这种矛盾性我觉得很真实。

…

传承了四代人的「彬德桥」品牌故事可以说很长,而作为「福建非物质文化遗产」的米时(福州本地造字,念做 shi)粿文化展开讲讲的话也非常丰富,但已有报道资料都没有满足我对一个人本身的好奇:

作为一个普通人,成长于一个有世代传承手艺的家族中,他的生活经验和其他的家庭有什么不同?天天做粿的一家人自己的饮食日常是什么样子?做食物作为一种生计、一种传承,而非一种满足口腹的轻松爱好时,人要经历什么?

在和潘旻的通话中,他提到的几件事给我留下了深刻印象。

二十四小时营业的米时粿铺

在彬德桥过往的媒体报道中,潘旻也常常会提到做米时粿的辛苦,是个「从鸡叫做到鬼叫」的行当。他回忆到,从他父亲这一代接手开始,「彬德桥」就坚持着二十四小时营业。

小时候我对米时粿铺的印象不深,只觉得这是特殊年节才吃的仪式食物。所以当他说到这家粿铺从他小时候就要全天候经营时,我心里困惑——有谁会半夜食粿呢?

在听完他跟我讲做粿的种种繁复工序后,我才明白,二十四小时的经营形态并不取决于顾客,而主要是由粿这种食物的制作特点决定的:首先粿的原料——水磨米浆的制作就需要耗费数日,大米要提前浸泡一整晚才能进石磨,磨好的米浆装进龙头布沥干水分制作成粿粹又需要时间,而制作「锅边糊」的米浆又必须得当天凌晨三四点现磨,才能赶上早点生意(锅边糊的米浆久置会因发酵过头而无法炆成片)。

米浆做好要揉粿面。潘旻说「以前一说到揉面我就怕了」。

每次揉二三十斤面,揉半小时消耗的体力不说,在包粿的过程中,那一团面还得时不时「转」一下,相当于每过十几分钟就得重复一次揉面的动作。这里消耗的不只是体力,还有耐心了。

还有不同粿中包制的不同馅料。以工艺最繁复的福州清明粿里的「红糖萝卜丝馅」为例,在潘旻复述的工序中,单是「挑拣」出萝卜丝中口感欠佳的粗筋这一步,我就听到要重复三遍。

在只靠手工而且欠缺储藏条件的时代,做粿真的得把一天 24 小时都用来制作——何况作为家族营生,负担的是几家人生计,如果不把每分每时的价值发挥到位,也难以喂饱一大家人。

我问潘旻小时候对做粿的印象是什么?

他告诉我,他是奶奶带大的。还上小学的时候,每天凌晨三四点钟就会被要去帮忙磨浆的奶奶带到粿铺。

海运来虾油

与潘旻颇有共鸣的是,我也是在一个注重传承手艺的家族中长大的年轻人。所以我很好奇在真实的生活中,「传承」这件事是怎么发生的。

多数人看到的是「传承」的光鲜,而背后选择蕴含的无奈也好,偶然也好,其实只有当事人知道。

在对话的节奏渐渐轻松起来后,潘旻终于告诉我他的「传承」契机:

「原来我做其他行业没接手,一直在北方。那也叫北漂嘛,不过不是在北京,是从山东到天津再到东北的港口。我那时候跟亲戚一起做集装箱海运,做船公司。早期做海运还是可以的,跑了十几二十个城市,见识得蛮多的,甚至后来我还转战到西北做海铁联运——海运将货物从南方运到北方,然后从北方进铁路到西北。直到 2008 年金融危机,因为当时公司扩张很大,碰上金融危机而全面崩盘,加上父亲那时候叫我回去帮忙,所以大概十年前我就回福州了。」

因为做海运,潘旻早年几乎都在异乡跑动,他回忆那些年自己想念家乡食物时,就会打电话问父亲某一道菜如何做,比如荔枝肉、南煎肝、肉糜炖蛋这些家常味道。

「早年我在外地是买不到福州虾油、福州老酒,我就用我们自己的船发一箱虾油老酒带去北方。」

手艺也是守艺

在外地见过世面的潘旻刚回来帮父亲的时候,就想过要做「创新」,但遇到了父亲的阻拦。

父亲对他说,「你传统的东西都还没学会,没传承好,工艺里的细节没有吃透的话去创新,你会事倍功半,太着急了。」

后来潘旻跟着父亲守了几年店,慢慢学习工艺,直至这两年才开始有一点创新,父亲也开始让他参与工艺上的调整:比如为了更符合现代年轻人对口感的追求,他在原有的粿面中掺入了一点糯米粉,调试成更复杂的配比。还有一代代人的甜度变化,他以馅料中糖的比例来举例,「我爷爷的时候糖是 6,到我父亲时一半兑一半,到我手上就是 4:6」。

我想知道他还有什么「大胆的想法」。

他提到前年试验做的「芋泥蛋挞」,将福州芋泥替代蛋挞蛋液,将中点和西点相融合。我兴奋地告诉他,我也有过类似的主意!接着我们研讨起福州芋泥的特性,以及它作为西点食材的技术难点,他提供了一个相当有洞察的观点:

福州芋泥制作西点的难点其实在温度——传统的福州芋泥上桌一定要烫,要趁热吃。只有够热,芋泥中的芋香、脂香,这些香气分子才活跃。而作为西点馅料的芋泥温度始终无法达到传统芋泥的程度,也就无法还原福州芋泥的精髓香气。

深以为然。所谓「创新」绝不是单纯替换馅料的事,只有将传统食物的精髓在新的载体中淋漓尽致地呈现出来,才是真创新。

…

和潘旻聊完我才知道,原来「彬德桥」并非这个米时粿家族一开始使用的品牌。创立这个老字号的第一代,也就是潘旻的太爷爷时期,家族经营的米时粿铺叫做「万福」。太爷爷走后传到第二代手中分了两支,潘旻的伯公(爷爷的哥哥)继承了主要财产和「万福」,而潘旻的爷爷继承了规模较小的「彬德桥」。

结果后来大时代来临,被判为资本家的伯公资产被充公,「万福」也就消散在了历史中。

最终小小的「彬德桥」被一直传了下来。

图:彬德桥制作以红糖萝卜丝为馅料的福州本地清明粿

春日野菜

我从城市工作辞职后来到浙北的农村生活,妈妈又是本地村民,所以找起野菜来相对方便。我们俩也在挖野菜的路上一发不可收拾。以下是在我家附近可搜寻到、能辨认、并尝试过的好吃的野菜品类。

Young:上一期小报中提到接下来的「在地厨房」将做野菜食谱后,读者 ZIDI 推荐的一篇文章。看完我跟她说,「这作者太厉害了!」——因为作者在这篇文章中实地考察、采摘、制作品尝了自己生活半径 1km 范围内的所有野菜品种。这种身体力行的书写是最令我佩服的。

另外读者 @瑶瑶 也跟我分享了一篇介绍浙江省内各地青团品种差异的文章;家乡野菜征集中,济南读者 不亦乐虎分享了济南周边常见野菜汇总。

种籽设计·《台灣好野菜》

经过了许多糅合,我们希望野菜可以是现代菜蔬中的一支,不必然野生,但有着从野生走入文明的足迹;有一点在野的声音,反而在众声的喧哗里,有一响清音;勾起一点过往的记忆,却又对到现代 TONE 调。

Young:本书延续了「种籽设计」书系一贯采用食物插画的风格,与此同时也通过食谱来呈现台湾二十四节气中的野菜在当代餐桌中的精彩方案。

《FOOD&WINE 吃好喝好》三年精选特辑

Young:美食杂志《FOOD&WINE 吃好喝好》这周发布了三年精选文章的特辑《A(NECESSARY)GUIDE》。作为近年为数不多我会持续关注的美食媒体,单看这本精选集的目录就还蛮令我期待的。(以及装帧也太美了!)

独立出版:馋 Chán,在饭桌间诞生的杂志

翻开这本不存在阅读顺序的《馋Chán》,你可以找到食谱、家庭影集、诗歌或是摄影。她们与17位创作者,从味觉记忆出发,以自己的方式诠释食物之于个人或集体的意义,在疫情之下找到了抗衡孤独的解药。

Young:在朋友圈偶然翻到杂志两位主创的采访文章,看完会让我想到在往期小报里推荐过的伦敦中餐厅 CHINESE LAUNDRY、去年最令我眼前一亮的文化年刊《te》。这些创作者或多或少都参与了在世界范围内如何看待本土饮食与个体身份关系的讨论。希望可以早些翻到这一本独立杂志呀。

这周收到了两封家乡食物来信,一个是「彬德桥」寄来的清明粿「工具包」,里面有本地用来蒸年糕的艳山姜叶,忍不住猛吸了好几口这带香气的叶子。一个是朋友 Amanda 带来的赣南小食,鱼丝和黄元米果。最近做小家宴还体会到用各地食材来还原家乡味觉记忆的乐趣!

眼下疫情跟着新年也一起「重启」了,希望各地的读者朋友都注意防护。居家工作的朋友也多了起来,如果你有心力也欢迎你可以跟我分享下你的居家饮食日常,以及阅读本期小报产生的任何感受和思考~

下周见。

由 Young 编辑的《1000小食报》

查看近期投递的小报:

关于「1000小食」

为本土饮食文化在当下的传承探索新的传播方式

媒体报道

Local本地:「厨房里的人其实是很孤独的」

好多現象:饭桌上的家〡ZINE CHAT

LOHAS乐活杂志:两代人的厨房,家宴里的记忆与爱