1000小食报 #37 一人编辑部,不只有一个人

假期好!这里依然是《1000小食报》的一人编辑部。

继二月通讯后,三月四月接连筹备了三期「在地厨房」,举行了 4 场线下体验后,回过神来已经到初夏。今天发出这封春季通讯,一来是想分享自己在这个充满劳作感的季节里的一些微小感受,二来是回顾1000小食计划在今年春天的「播种」进展。

去生活的现场

忙完五月以槐花为题的在地厨房,昨天让自己在房间好好「静止」了一天。昏昏欲睡地看着窗外蓝天时,三年前在公司做 campaign 时的一句口号浮现在脑中:「初夏,去生活的现场」。

过去一周,和参加体验的朋友一起在土里挖野菜、在天台上采摘槐花的时候,都唤起了这种「生活的现场」。相较于三年前,让我体会更深的是「现场」这两个字,它比「当下」、「现在」有更具体的范畴,它也是更有实感的生活:这种实感里有铲子攫入野菜根系时的触感,在天台上流动的云朵间或投下光线,视觉感知到的环境色彩,还有闻到被风吹来一阵阵洋槐花香……这些全方位的感受塑造出当时当地,无法复制的「现场」。

去生活的现场,或是过更有实感的生活,我想是我们作为个体去应对当下处境的一种行动。这种信念在和 Hobo Farm 的伙伴一起开耕后变得更为强烈:

以前「脚踏实地」就是个形容词,形容认真地,一步一个脚印地做事。不过在地里那半天,是真的脚踏实地:踩在未翻土的坚实土地,刚浇灌上水的松软土地,还有小心地走在刚埋下种子和幼苗的垄上,每一步的脚底感受都是不一样的。

在开耕日,「脚踏实地」成了一种具象,但也很微小的感受。类似具体而微小的感受还在将土层一抔一抔剥开,发现底部湿润泥土部分的时候;还有用指尖捏起比芝麻还小的太阳花种子的时候,难以想象这么轻微的种子掉入土地后就要独自面对这个世界了。

大概因为太少干这种地里的活儿了,所以这些身体和土地之间的接触感受对我来说都无比新鲜和强烈——第二天手腕也真的挺疼的。

要说对生活的启发,那就是人要过得更有实感一些,倒不是说非得要下到地里,而是尽可能地去触碰周遭、关注感受,把宏大的问题变成一个个具体真实的体验去经历。

一人编辑部,不只有一个人

紧凑地在三天时间内做完了两期主题不同的「在地厨房」,还都在户外——要是去年的话我一定不会让自己尝试这种极限挑战。难得的是,这两期协力完成体验的合作伙伴是 Hobo Farm 和 abC艺术书展,是两个在意内容和体验的团队,这也使得许多沟通得以通过文档来高效完成。我还感受到在共同筹备时,被当做同一个团队获得的支持和信任。

每当有人问我,你只有一个人在做这些事吗?我都会很开心地回答,是,但有很多人在帮我。

Tiantong,两期在地厨房的体验者,「槐花之味」的现场志愿者。他作为西安人,先跟家人询问了槐花麦饭的做法,现场他就按照麦饭制作工序协调现场朋友们的分工,把控制作进程——后来在足球场上听他给女足队员的指导,我才发觉这两件事有点相似。

还有在槐花现场帮忙拍照记录的雨琪,帮我把「槐花冰粉」成功做出来的晓雯,陪我去了三趟密云,来回开车耗时 12 个小时的 Gaga,假期里专程陪我运送物料的艾丽象、Nathan,为可能面临封控而无法出行的我提供临时驻点的钰彬,还有每次体验前都会帮我 review 流程和招募信息的曹蔚……

虽然「主动开口求助」是去年自己获得的一条重要经验,但每次提出请求时还是会忍不住想:我能为帮助的人提供什么,如果没有,我怎么能让对方的帮助少费点力气,少麻烦一点……

直到最近这场体验结束后,我询问现场被我指派摊煎饼的 Jared,相较上次他参与清明粿的体验,这次感受有什么不同。他告诉我,「你能直接告诉我要做什么还挺好的」。的确,现场我也没来得及铺垫,就告诉他请他负责做槐花煎饼,直接拿着蒜让他剥开做蒜末。

回想 Jared 跟我说的,我有点明白,帮助本身不应该用「交换」来考量。如果一个人愿意提供帮助,那么我要做的就是去充分地信任,明确地沟通来让对方的帮助达成应有的价值。

春天的来信

回顾发生在春天的三期「在地厨房」,不约而同选择了「在野」:福州清明粿用的是野草(鼠曲草)、四月在农场挖的是野菜,五月 abC客厅天台上的槐花是野花。

这可能也是自己过去二十多年的人生经历中,第一次过了这么「野味」的一个春天。

或许是因为许久不见这些野菜野花,一些读者的野味记忆也被复苏。以下是想和你们分享的几封春天的来信,其中有家乡在浙江平湖的读者半的「野米饭」食谱,有读者的开饭馆的奶奶分享「面粉菜」,还有在上海隔离的读者学会从野菜中「荒野求生」,读者葱葱为东北家乡开辟的「野菜专栏」,在天津备考的高三学生分享的窗外洋槐……

来自读者@半:不只有野菜,还有野米饭

步骤 from我妈:

step1.糯米粳米洗好混合放入大锅,放水和酱油,糖,冰糖,辣椒,姜,枣,大葱一段(本步骤确定用水量)。

step2.炒肉(排骨可以先焯水),腊肉,笋,豌豆,蚕豆。放进米上(如果此步骤有水进锅了,要减去相等水量,野米饭宜少不宜多)。有啥放啥。

step3.一起在锅里烧

step4.剩下二十分钟,切碎青菜,炒菜,放进米锅里一起做。可以吃啦。

图:野米饭制作步骤

来自读者@小慕:奶奶远程教我「面粉菜」

2022.4.28

我是在北京工作的西安人,51 因为疫情不能了回西安了,看到槐花麦饭非常亲切!我奶奶是开饭馆的,小时候就会做槐花麦饭给我吃,在特定的时候也会放在店里卖。印象中除了槐花有时还会用其他菜做麦饭,比如我记得还有木须麦饭。我可以打电话问奶奶更多关于面粉菜和槐花的菜谱~

2022.5.1

今天奶奶专门让店里做了芹菜麦饭,洋芋擦擦,菜馍和馍花,刚拍照给我啦。

来自读者@三三:小报提供了荒野求生的灵感

我在上海呢,被封在家也找了一些野味,构树穗,槐花,艾草。窗户边是构树,隔壁小区有槐树。你们出的小报再次为了提供了荒野求生灵感。

图:三三自制的槐花料理

来自读者@葱葱 :我为家乡开办了「一周一味」专栏

hello小样,我的野菜专栏开始了,要感谢一下你,从你的 1000小食报得到了灵感,以及想到要为自己家乡做些宣传~另外如果你有时间看看这个内容有什么建议也可以随时反馈给我,非常感谢!

🔗 葱葱的野菜专栏:「一周一野」001.它就是东北春天的味道

来自读者@猴子王王:准备做卷子,分享窗外的大槐花树给你

小样姐姐您好~很羡慕你的生活状态,我是一名爱美食的高三学生~希望能考去北京参加你的线下活动!

图:备考窗外的槐树

《1000小食报》春季回顾

春季小报回顾

里程碑

- 第三次 1000 位读者:到春天结束,小报达成了第三次 1000 位读者,目前订阅总人数为 3231 人。

- 第一次联合本土老字号品牌合作:第三期「在地厨房」联合了福州市非物质文化遗产、百年老字号米时粿铺「彬德桥」参与本期体验食谱「福州清明粿」的内容调研,并提供了此次制作中使用的本土食材。

- 第一次在地里展开的「在地厨房」:第四期「在地厨房」联合了位于北京密云区的 Hobo农场,基于农场酒店的在地性,去识别和了解周边土地生长的春季野菜,并实地测试和设计了野菜饺子的体验食谱。

在地厨房

从三月至五月,共落地了三期主题,4 场体验。体验人次累计达到 95 人次,其中参加过一次以上体验的人数为 10 人,至今已有 5 位朋友从体验者成为了现场的志愿者。

#4 野菜在野·体验现场

#5 槐花之味·体验现场

食谱调研内容

- 清明粿食谱(调研协助:幸、潘旻)

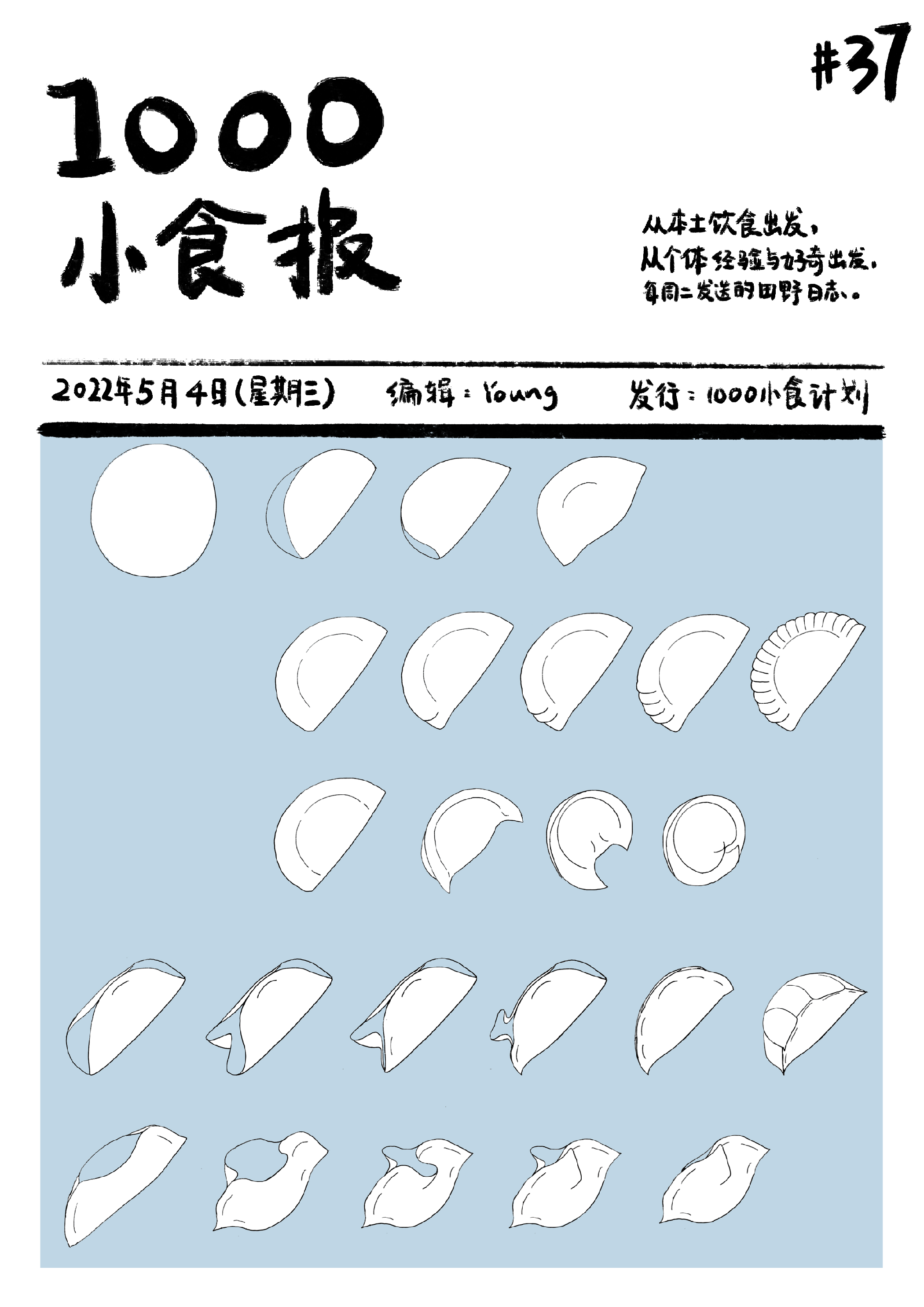

- 如何把饺子皮擀圆(调研协助:张很秀)

- 野菜料理(调研协助:露蕊、冬子)

- 西安槐花麦饭(调研协助:Tiantong、小慕)

图:可能是最简单的包饺子图纸

一些进行中的计划和探索

分享三件在计划和探索的事情:

1.《1000小食报》实体版计划于 6 月 abC艺术书展首发

已经收到了今年第七届 abC艺术书展的申请通过通知,也和设计师劳硕维一起讨论出了实体小报的装帧和排版方案。同时他也会对小报报头的「1000小食报」手写字体做一些新的设计,期待这些都能在夏天跟大家见面。

2. 继续探索「在地厨房」新的连接可能

五月份的「在地厨房」已告一段落,接下来再见面应该是六月了。这期间会着手梳理「在地厨房」的往期体验,也希望可以跟新的合作伙伴一同来探索「在地厨房」的不同合作形态和主题策划。

3. 9090,两代人的本土饮食口述计划

这是正在草拟编辑方案的一个口述计划,两个 90 分别指 90 后和 90 岁上下的老人。希望通过有共同经验的两代「90」的对话,一是采集比较早期的本土饮食经验,二是借由食物去走进老人家的生活。如果你对这个口述计划有兴趣和一些想法,欢迎来联系我。

深入了解「1000小食」的一些节目

视频:Alex绝对是个妞儿《她说喜欢更重要【姑娘家家ep2】》

Young:负责剪辑这期视频的 Gaga,后来也成为第四期在地厨房的志愿者。每次去农场调研来回四个小时的车途,我们都会聊很多,节目中所讨论的话题也一直在持续和深入。

Young:从我的前同事,给「在地厨房」起名字的曹蔚的视角来看「1000小食」计划,也交待了这件事的一些启动背景。过去几年工作中,很受用的两句话也在这期节目中有提到:1.要把你的个人成就和组织成就分开;2.行动就是意义,开始就是意义。