1000小食报 #39 夏天不喝白开水

北京已入夏——从天气预报的数字上感知的。毕竟堂食还未开放,公园、书店与独立小店都是「非必要」的去处,平日除了出门核酸,作为人类并没有什么机会参与刚刚到来的夏天。

直到最近「绿豆汤」开始日渐频繁地出现在我的生活中,它明确地提醒了我:在夏天了。

从在核酸点等待时,听见附近餐厅老板跟社区里的奶奶聊天说「今天给核酸点工作人员送去了绿豆汤」;朋友的家宴收尾甜汤,端出是满满一个养生壶的绿豆汤,没有加糖的味道一下子触动我童年的消暑记忆;以及午后拜访友人,先送上手冲咖啡一杯,接着端出的是一杯还烫手的绿豆薏米水……

回味起来,令我感到有意思的是,绿豆不像我们追了一整个春天的野菜野花那般稍纵即逝。它是一年四季都存在于厨房一角的常备食材,干燥的时候耐储存,救急的时候可发芽,俨然属于「必要」阵列的食物;可只有在夏天,绿豆的滋味才真正被我们惦记——原因嘛,「非必要」的绿豆汤功不可没。

在鼓吹过「必要」生活的种种规则中,我们仍要守住一些非必要的日常。比如绿豆汤,是这类非必要之物在提醒我们,具体而真实的时间存在。

希望你我都能尽快投身「非必要」的夏天里。

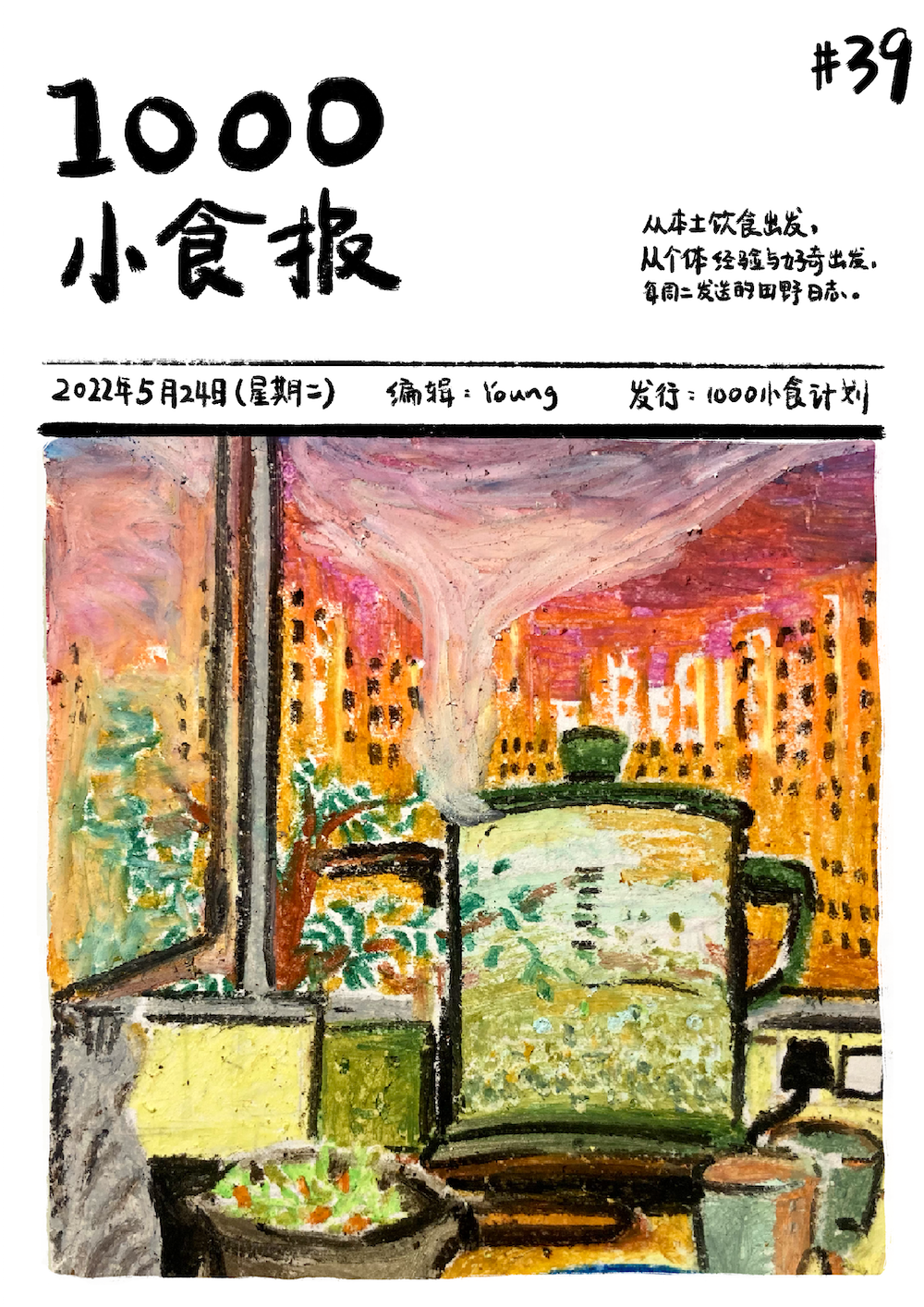

封面图注:朋友新家厨房里正在翻滚熬煮的一壶绿豆汤和窗外的晚霞。

「因为你从来不喝白开水」

上期手记中提到母亲是自己认识的第一位「挑食的大人」,借由这个话题开启,我和她关于食物的对话渐渐填补上了我的一些味觉记忆空白。从开始对本土饮食产生兴趣起,每当人问起我的味觉记忆从何而来时,我都会率先声明「我们家是我爸负责做菜」,能记起饭桌上由母亲烹饪的食物并不多,留下最深印象,或者说是造成「童年阴影」的是到暑期母亲负责做午饭时,那碗让我看不到头的「骨汤泡线面」。

但当我开始向母亲询问食物后,我意识到自己一直以来有失偏颇。母亲塑造的味觉记忆,虽然不在「烹饪」出的福州菜里,但从小母亲就负责食材采购(说白了,母亲买什么父亲做什么),还有从早市购买本地小食丰富早饭饭桌,以及每次从北京回到家,我坐下喝的第一碗汤是她煮的花生甜汤。

最近在调研草本植物在福建本土饮食中的应用,尽管印象中小时候夏天有凉茶,但很难回忆起自己喝到的那种具体滋味由来。我问父亲,煮凉茶会用到哪些草本植物?他回答我:金银花、白菊花和荷叶。这个回答令我有点失望,因为我确知这不是我小时候喝到的味道。

直到今早翻资料看到《现代人与草药》里写到:

小孩子出麻疹或水痘時,一般父母都懂得用茅根、甘蔗與胡蘿蔔同煮,熬出甘甜芳香的汁水給孩子服用,可以解熱、清火、祛毒。

原来是胡萝卜!我记忆中的凉茶其实是胡萝卜煮水的味道啊——也无怪乎父亲没有印象,因为从小到大负责熬煮家庭解暑饮料和甜汤的人是母亲。我立刻给母亲发了条消息,问她:你以前夏天是不是用胡萝卜煮水给我喝?

后来母亲回拨来电话,除了胡萝卜煮水,我还从她的记忆里找到了夏天喝的新鲜白茅根水、淡竹水、麦冬水、还有上小学起夏天书包里都会揣上的一瓶蜂蜜水……她跟我说:小时候你从来不喝白开水,胡萝卜水煮出来甜甜的你就会喝。

图注:挂了电话后母亲从家里找出「麦冬」给我指认

…

静悄悄的五月,我给自己留了一些时间心安理得地「在玩」。

图:和父亲的对话

同时也酝酿着六月的「在地厨房」新主题体验——小小预告一下,这次我们将把厨房移进一家鸡尾酒吧,也意味着这是一场含酒精的体验。希望举办之时我们所在的城市能「酒到病除」吧!

共同研发此次体验食谱/配方的是一位叫阿星的福建籍调酒师。第一次见面识别了彼此的家乡身份后,我当即鼓动他以本土饮食风味作为新酒单的思考线索。在我们会面的第二天,他就去尝试了我推荐的一家姜母鸭,和我分享了他所联想到的鸡尾酒风味。

上周我再次邀约他来讨论体验方案,得知他所在的酒吧也未能幸免于防疫政策时,我询问他这段时间做什么?他说找找新酒单的灵感。我又追问,你怎么找灵感?他告诉我他会看一些吃的视频,尤其是东南亚国家的。他的研发习惯让我更有信心,来设计将食物和调酒作为一体表达的「在地厨房」体验。

除了调酒师,我还邀请了在第五期「在地厨房」现场担任志愿者的 Tiantong,我们将一起设计这场勾兑了食物和酒的体验,以及试酒。需要交代的前提是,Tiantong 也是一位烈酒爱好者,他与一小撮烈酒爱好者在共同编写一个名叫「阅后即饮AngeShare」的公众号。

图:在地厨房的实验现场

烧仙草与四果汤

我们这次的调研线索沿着「草本植物」在本土饮食中的应用展开。草本植物作为最早的「药」,其在饮食中的使用也大都被赋予功效预期,如凉茶「去火」,药膳炖汤「滋补」。

可更令我好奇的是草本在「功效」以外具备的饮食价值,比如味道的调和、增香,和口感价值——通过长时间熬煮、浸泡搓洗等方式提取天然植物中的果胶,制成果冻状的消暑小食,如两广地区的龟苓膏(严格意义上不是植物出胶,而来自动物胶质)、闽台烧仙草和爱玉子、闽南地区的四果汤,还有四川地区的冰粉、云南木瓜水……

图:手搓冰粉

以烧仙草为例——这是一种黑色果冻状的本土消暑甜点,最早由闽西地区的客家人将富含果胶的仙草长时间熬煮出浓稠汁液,再点入植物淀粉(有一说是米浆)静置后凝固食用。烧仙草的「烧」或来自制作工艺,或指向这是一种冷热皆宜的甜点。热的烧仙草,盖上芋圆、红豆、花生、芋头等辅料的吃法,是客家人带去台湾经过演变,重新流转回大陆的仙草形态。

客家地区的淀粉常见三种:野葛根、芭蕉芋和木薯。三种粉味道不一,养生功效各异。客家人用这三种粉做出了很多独有的营养美食。

摘自《寻味客家》

同为黑色果冻状的龟苓膏——龟即龟板,动物胶质的来源,苓则源于使用中药材「土茯苓」,对比仙草冻而言,龟苓膏的果冻质地更为紧密,且具有一种无法用甜水完全遮盖的苦味。

但我仔细回想自己成年以前,即便作为果冻零食爱好者,也没有去尝试仙草或龟苓膏(当时家里的哥哥姐姐还非常热衷一种叫做「吸的冻」的仙草饮料),想来这和黑色与苦味的联想有关。后来随着有琳琅满目辅料的台式烧仙草出现,连锁甜品品牌「鲜芋仙」的市场教育,以及仙草越来越普遍地作为奶茶「加料」存在,这种源自童年对苦味的忌惮才渐渐消除。

图:惠尔康「吸的冻」

和烧仙草一样,在配料品种和数量上经过升级的是闽南地区发源的四果汤。古早版本的「四果」并非现在常用的新鲜水果,而是更耐储存的果脯蜜饯,与绿豆、薏仁、红豆、仙草等凉补食材相搭配。台湾饮食作家陈静宜走访了漳州、马来西亚和台湾等地的四果汤,总结这道甜汤在各地演化出的差别:

四果汤现在已经是一款相同名称、各自表述的甜品。根据我的走访,马来西亚的最接近传统、漳州的配料最多、台湾的质变最大。名称不用,用料也不大相同,说是不大相同,那就还是有相同之处。以我在马来西亚各地吃过的四果汤来看,燕菜、龙眼干、白木耳、绿豆仁、仙草是几乎共同的配料,而金宝有样配料比较特别,那就是鹌鹑蛋,是我在其他地方没吃过的。

通过自选搭配多种辅料食材来售卖烧仙草和四果汤的方式,一方面反映出本土小食在市场推广中的「视觉奇观」倾向,另一方面也确实出于口味和消暑效果叠加的考量。这种方式带来的结果,是让历史传统中的「药膳」和「宴席料理」变成了更日常的「消暑甜点」。

之前曾和朋友讨论过,眼下名目繁多、新品迭出的奶茶是否与四果汤有相似之处?现在想来,与其说二者的形式相似,不如说背后主导的是一脉相承的本土饮食文化:所谓的「搭配」追本溯源是食补理念和寄托美好寓意的仪式料理留下的痕迹。

四果湯實際上是歷史悠久的甜湯,經常在結婚儀式中出現,如 1771 年左右刊行的《澎湖紀略》描述男女新婚時的景況:「終席成禮而散,壻與新人俱留住母家三日,夫婦同床共寢,夜半,丈母遣人送壻點心或豬腰煮酒、蓮子湯不等,次日早,又送四果湯……」四果湯代表了甜蜜、好兆頭等寓意。

摘自《「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現》

陈静宜:冷热皆宜的四果汤

水果是近年才进入四果汤的名单,一家四果汤老店老板告诉我:「夏天天气热,这些切丁的水果容易酸败,不适合放入四果汤内,是因为年轻人喜爱水果,看起来花花绿绿、颜色漂亮,不得已才增入的配料。」水果的出现,同时也象征着四果汤已经转型成四果冰,四果汤正式走入历史。

Young:从遍访闽南、台湾和马来西亚各地的四果汤,到「福州拌面」和台北「傻瓜干面」的比较,台湾饮食作家陈静宜常从台湾街头小食着手,探究其背后蕴含的移民历史和饮食文化根脉。

杂志《鄉間小路》:農田飲料

在手搖杯、罐裝飲料尚未出現以前,解渴飲料大多就地取材:旗山的蕉農喝香蕉花茶解渴,夏日的仙草冰是鄉下長大的小孩最懷念的沁涼滋味。沒想到如今這些古早味竟然黯然失色。

Young:本期杂志从「底味」、「香气」和「口感」等维度来呈现一杯来自农田的解暑饮料是如何制作出来的。我尤其对「农田饮料」这一说法倍感亲切,想起去年盛夏和福州闽侯的朋友走访茉莉花田时,她除了回忆起堆放茉莉花的满屋香气,也提起了小时候暑假采摘茉莉花的记忆——少不了田边售卖的花生汤和仙草冻。

杂志《Homeland家园》新刊

如果说老酒与糖是福州人厨房中易于辨别的个性,那么浅口碗和三层汤锅则是更隐蔽的味觉纽带:前者利于拌鲜捞,后者则能满足一家人一餐饭的需求,尤其是必不可少的隔水炖的汤。

摘自《走进家最深的幕后》

Young:福建本土文化杂志《Homeland家园》新刊中回顾了今年春节前夕落地的「两代人的厨房」展。也记录下四位朋友口述的厨房记忆。每走进一个厨房,于我都是充满欣喜和好奇的旅程。锅碗瓢盆、柴米油盐,灶台之间,既是生活的现场,也是家的幕后。

上周收到参加了两期「在地厨房」的体验者园儿细心整理的反馈作业。作为一位社区营造工作者,园儿给了我一个截然不同的城市视角:

铺开,再拉近

城市人与食物的距离

作为在城市里长大的自然缺失症典型患者,食物很多时候像从妈妈、姥姥的厨房里蹦出来的,从餐厅桌子上和超市货架里“长”出来的或是外卖员变出来的……学做饭后,中间添加了一个菜市场和有机农场的距离,但也就仅此而已。食物与我的距离,时间上看似迅捷,但在更长久的生活中,我对食物本身缺少更深刻的、绵延的、实感的连结。“在地厨房”的体验,向我展开了一种传统食物在家庭里几代人的延续,食材产地的风土、老字号的发展历史和其在当代生活中的姿态,仿佛重新把我和一碗拌面、一颗清明粿之间的诸多细节铺开,再让我用手一点点把它们攒起来,握在手里。

来自体验者:园儿

上周留白了一期小报,原因确实只是前述交代的「在玩」。依然欢迎你来信跟我分享阅读本期小报产生的任何感受和思考!下周见~

由 Young 编辑的《1000小食报》

查看近期投递的小报:#38 挑食的大人

关于「1000小食」

为本土饮食文化在当下的传承探索新的传播方式

媒体报道

Local本地:「厨房里的人其实是很孤独的」

好多現象:饭桌上的家〡ZINE CHAT

LOHAS乐活杂志:两代人的厨房,家宴里的记忆与爱

Alex绝对是个妞儿:她说喜欢更重要