1000小食报 #47 谢谢你,提醒我更重要的事

Hi!

这里还是《1000小食报》的一人编辑部,我是编辑 Young。(希望等发出秋季通讯的时候编辑部就不是一个人啦!)

北京九月的秋意渐渐显露,我也终于可以给夏天好好回一封信——聊聊「1000小食」在这个夏天遇到的困惑和幸运,以及接下来可以一起期待的一些事。

在我的收件箱里躺着几封未回复的读者来信。其中一封来信的契机,是一位叫一点的读者看到我在三周前的《1000小食报》里坦言了自己的「沮丧」:我为自己的选择,变为一种「不平常」的选择而难过。当我们不再将投入自己相信、热爱的事业,视为一种平常——意味着做出这种选择的人,要背负「失败了也正常」的预言,要去适应孤独的处境,也要坦然收下善意祝福。而我心底里渴望的其实是「1000小食」被视作一种平常选择。摘自第 45 期《1000小食报》

去年 11 月就开始关注《1000小食报》的一点,留意到我把「1000小食」称作「事业」而不是「事」,来信分享了他作为一位旁观者的视角与我的理解:你拥有它的绝对权利,当然同时背负着绝对的义务,就像栽在卧室的一棵植物。别人只会看见它的叶片跟枝条,至于它在以怎样的呼吸生长,用何种的水分存活,只有你知道跟左右。来自读者 一点

我反复阅读了几遍这封来信,从素未谋面的读者笔下收获了善意与宽慰,而最令我感动的是,一点在来信最后写道:「我更希望1000小食报可以按照你舒服的方式,轻松地走下去。总之,愉快地上路吧!」

想在这封通讯里谢谢一点,谢谢你提醒我要愉快地上路。

困惑与幸运

确实,当我把「1000小食」从一件事铺展成事业,把创作视为创业的时候,我不再如之前那么轻松,也忽略了投入具体生活的必要。

从表现上看,我花费了更多时间筹划「1000小食」计划本身,开启一个又一个新项目文档:梳理「1000小食」的品牌理念、招募中国家庭食谱记录者、围绕食谱记录的播客计划、还有未来的产品设想……做计划之外,其他时间也几乎都在准备今年的 abC书展和刚刚落地的「在地厨房」体验。与此同时,原本每周二投递到邮箱的《1000小食报》开始失约。

我想目前的处境还算不上遇到困难,但也是有困惑的。困惑于新方向的探索如何展开,如何将原本一个人的行动变成两个人的配合,还困惑于为什么投入同样的时间,我不能够再每周准时地写出一份小报。

好在我的困惑与幸运相伴。

前天晚上和队友 Yan 一起回顾过去两个月的进展。对照两个月前雄心勃勃列出的计划事项,我坦言自己感到的压力。于是 Yan 问了我一个关键的问题:

在「1000小食」计划要做的这么多事中,有哪些是你真正的热情所在?

思索十秒钟,我先答出了「记录」——无论是记录本土饮食文化、还是现在召集更多人去记录自己的家庭食谱,在我看来「记录」都是最重要的事,因为只要开始记录,就是在抢救文化和记忆。

还有「连接」,人和人之间真实、深入、持久的连接,是我希望置身于「1000小食」计划中的每个人能够获得的价值。正因此,我们创造「在地厨房」的现场,使其成为人和人、人和本土建立连接的契机;我们坚持面对面的对话、用能够表达得更透彻的邮件来通讯,也在意行动的发生。

我确信记录与连接是自己热情所在,而目前这两件事都还只是开了头,怎么就瞻前顾后了呢?

真幸运呀!在陷入困惑时,身边有人提醒我,要记得更重要的事啊。

图 / 八月举办的「在地厨房」现场

先做,再说

7 月「1000小食」发起了《寻找 1000 位中国家庭记录者》的招募计划。这个计划的拍板瞬间,还有现在推行方式的依据其实都是:小样(Young)是「1000小食」的小样(demo)。具体来说,我用自己过去一年记录家庭食谱的方式和体验,设计出让更多人能参与的家庭食谱行动计划,从而让每个参与这项行动的记录者,也能和我一样建立起与家乡、与家的连接。

「光想是想不出来的,得打个样出来才知道该改哪儿」,做书匠人口中的朴素道理,恰恰也是我过去一年经历的概括——但我会忘记这个重要的经验。

我会忘记并非所有经验,都可以通过和人的深度对话、访谈获知的。无论是书写《1000小食报》还是正在筹备的新播客,最珍贵的其实是我在具体生活中的亲身经历,从中捕捉到闪瞬即逝的感受。我要记录的不仅是「发起1000小食计划的小样」,也应该是「生活着的小样」。

记得写小报写得最酣畅的那段时间,我不无自豪地说,《1000小食报》是从我的生活中生长出的内容;那么接下来的新尝试,或许也应该从我现在的饭桌上生长出来。抱持着「为离开家的人,在饭桌上建立家」的使命,我也应该从在眼前这张两个人的饭桌上「建立家」开始记录。

要记得,先做,再说。

Young

2022/9/4

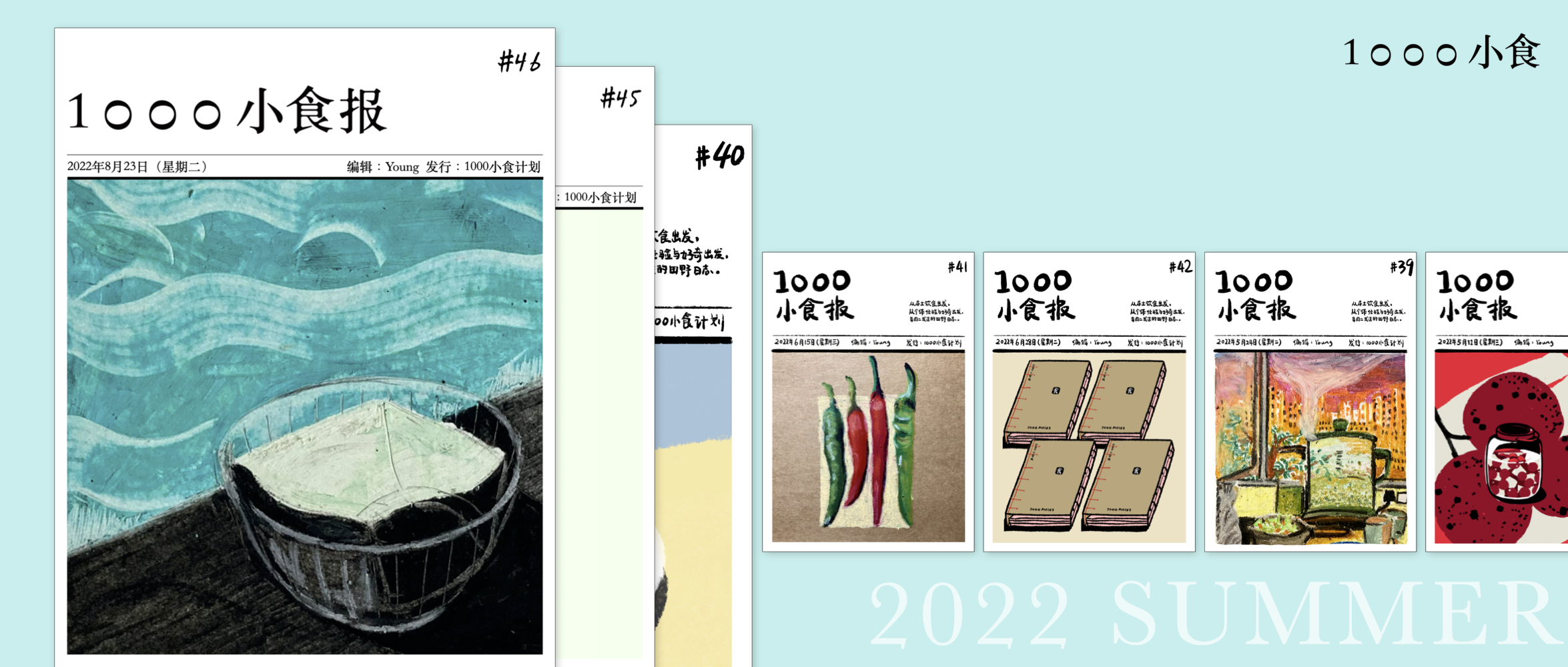

《1000小食报》夏季回顾

夏季小报回顾

里程碑

- 正式发布《寻找 1000 位中国家庭食谱记录者》,现已收到 38 位记录者的申请邮件,进度 39/1000。

- 「1000小食」首次亮相第七届 abC艺术书展北京站,现场召集家庭食谱记录者 213 位。

图 / abC现场观众留下家庭食谱记录

- 第一次设计包含三种本土食谱的「在地厨房」体验,从市集到酒吧,丰富体验场景。从去年 12 月至今,「在地厨房」共推出六期主题、10 场体验,体验人次累计达到 149 人。

图 / 把来自街头的「客家烧仙草」带回街头

图 / 联合 Aroma Lab Bar 研发「闽南石花膏」特调鸡尾酒

「1000小食」发声

Young:录制这期节目正值五月北京封控时期,所以还聊了自己的囤货思路。听到「槐花之味」在地厨房现场录制的音频素材,甚至记录了队友T.Y认真介绍家乡食物槐花麦饭的口述片段!隔着时空听,那天的槐花香气好像又扑面而来。

播客:派森路口《小样:1000小食——为离开家的人,在饭桌上建立家》

Young:《寻找1000位中国家庭食谱记录者》计划发布后,收到来自高中同届校友Arthur的播客邀请。我们聊起对彼此都有很大影响的本土杂志《Homeland家园》时,我也强烈意识到这是在很久以前就给「1000小食」种下的小种子。还很妙的是,负责这期剪辑的同学也是一位《1000小食报》的读者。

Young:今年六月,青少年阅读项目「十分之一」的发起人曹蔚邀请我给读者写一封信,介绍「1000小食」以及共同记录家庭食谱的行动计划。

我写这封信的过程刚开始并不顺畅,习惯了面向同龄读者介绍「1000小食」计划,对于「家乡」是否能够引起青少年读者的共鸣产生疑虑。但在一次和曹蔚的讨论中,她说想邀请不同人来写这封信,也是给青少年提供参与身边生活的不同具体行动,而记录家庭食谱就是一种行动。我们鼓励小孩动手制作适合当下时节的食物。因为这是一种最为日常、人人都可以一试的体验,同时又包含了一个人与自然、土地、家人、朋友的种种联系。“我一点儿也不认为业余是一种劣势” | 给乌云的信

图 / 给《十分之一》绘制的本土食谱

杂志:《Homeland家园》162 期「两代人的厨房」记忆展

2022 年 1 月,「1000小食」与福州「白杨商店」共同筹备落地了一场主题为「两代人的厨房」的展览,采集了 20 多位朋友对两代人的厨房记忆,并将这些故事以书写的方式呈现在白杨商店的空间中。作为一场和食物有关的展览,在这场展览期间,我也和父亲一同完成了两场对外开放的「两代人的福州家宴」。

在第 162 期《Homeland家园》杂志中,我撰文回顾了这场展览策划幕后、并呈现了 4 组「两代人的厨房」口述故事。

图片来源《Homeland家园》

下一站:杭州

「在地厨房」落地abC艺术书展杭州站

第六期「在地厨房」共包含三场体验,前两场体验已分别落地「福德古德市集」和 Aroma Lab Bar,第三场体验制作「浙江木莲豆腐」将于 9 月 12 日下午在杭州天目里 abC艺术书展举行:

体验食谱:浙江木莲豆腐

体验环节:

- 通过食物来认识每个人:分享消暑味觉记忆

- 认识制作「木莲豆腐」的食材、分享食谱调研过程

- 根据当地人对「木莲豆腐」的味觉记忆,现场复刻不同记忆版本的「木莲豆腐」

- 品尝「木莲豆腐」与本地食材的风味口感组合

体验时间(可选择):

- 第一场:9 月 12 日下午 13:00-15:00

- 第二场:9 月 12 日下午 16:00-18:00

体验地点:杭州·天目里 16 号楼 8F

本场体验定价:238 元/人

每场体验名额 10 人,报满即止。

体验报名及注意事项:

请扫描下方小程序码进入微店查看

《饭桌上的家》主题策展

9 月 9 日到 9 月 12 日,「1000小食」将在 abC艺术书展杭州站现场落地主题策展《饭桌上的家》。

2022 年 7 月,「1000小食」开启寻找 1000 位中国家庭食谱记录者的行动,计划通过持续的邮件往来激发、汇集、分享记录者的家庭食谱。《饭桌上的家》展览将在饭桌上呈现 8 位记录者来信及家庭食谱。

我们也期待,每一位在饭桌边坐下的展览观众,可以在此时此地开启自己的记录。如一位记录者在邮件中写道:记录家庭食谱就是给「家的味道」写一封信。

展览时间:9 月 9 日-9 月 12 日

展览地点:杭州·天目里 16 号楼 3F E05

订阅《1000小食报》

关注本土饮食,从个体经验和好奇出发,通常每周发出的田野日志。

推荐使用邮件订阅:

查看往期通讯