1000小食报 #48 挖掘记忆与厨房里的边角料

《1000小食报》的读者朋友,

好久不见!

整个九月《1000小食报》只投递了一期,虽然有奔波于 abC书展、异地举办「在地厨房」以及准备一席演讲的行程原因,但自知这不该是懈怠书写的借口。想起曾有读者形容每周二到达邮箱的的《1000小食报》,于她是一种生活的「提醒」。这也提醒了我起初选择邮件通讯这种形式的原因之一,即以小报作为时间的刻度,来标记「1000小食」

来自快 30 岁的小样的一封信

Hi!这是来自《1000小食报》编辑小样的一封个人简讯。

整个九月我在外待了近 20 天,这周回到北京终于能够停歇下来整理一番,而明天就是我 30 岁的生日啦!这应该是第一次跟人预告自己的生日,倒不是为了提醒祝福,只是想自己感受一下,迎面 30 的心情。

我也知道,过完明天做核酸的时候,工作人员每次把手机翻过来让我核对身份证信息,

1000小食报 #47 谢谢你,提醒我更重要的事

Hi!

这里还是《1000小食报》的一人编辑部,我是编辑 Young。(希望等发出秋季通讯的时候编辑部就不是一个人啦!)

北京九月的秋意渐渐显露,我也终于可以给夏天好好回一封信——聊聊「1000小食」在这个夏天遇到的困惑和幸运,以及接下来可以一起期待的一些事。

在我的收件箱里躺着几封未回复的读者来信。其中一封来信的契机,是一位叫一点的读者看到我在三周前的《1000小食报》里坦言了自己的「沮丧」:我为自己的选择,

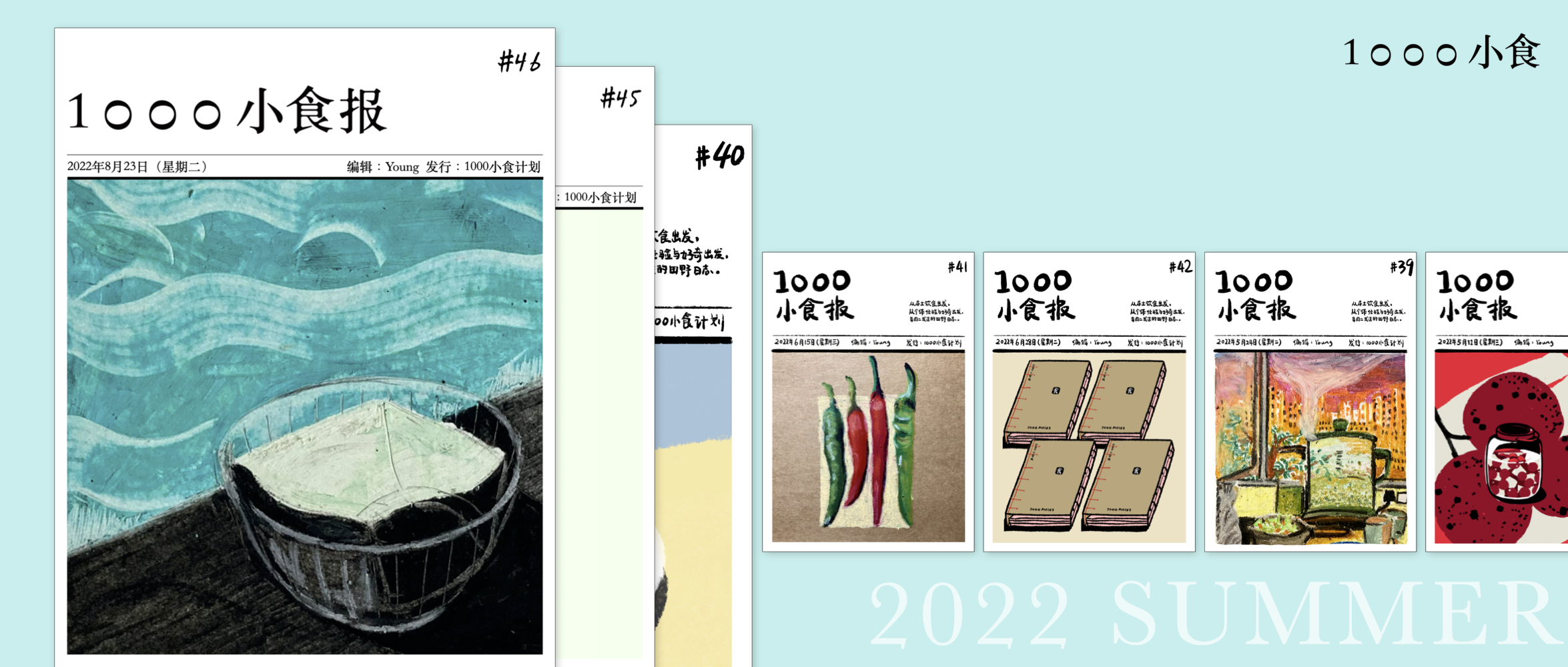

1000小食报 #46 消暑记忆,从探索一种口感开始

「这夏天好像一场,时间凝固的梦。」

距离五月初联合 abC艺术书展举办的「槐花之味」,一转眼已经跨越了整个夏天。终于,我们要再见面了!

这是第六期「在地厨房」的体验招募:本期主题「凝·夏」,我们围绕三种本土消暑小食(客家仙草冻、闽南石花膏、浙江木莲豆腐)设计了截然不同的三种在地食谱体验;除了在北京,

1000小食报 #45 消暑的豆腐,凝固的魔术

上周连续出场了 5 天 abC艺术书展后,整个人如同跑完一场马拉松。

想先向此前邮件申请成为 1/1000 家庭食谱记录者的朋友说声抱歉,未能兑现收到邮件一周内回复的承诺,这周内一定回复完申请邮件。

作为新人全身心投入的第一年书展,开展前和队友 YAN 达成了共识:相比现场预售《食谱特辑》,我们就尽力去传递「家庭食谱值得被珍视」的信念吧!

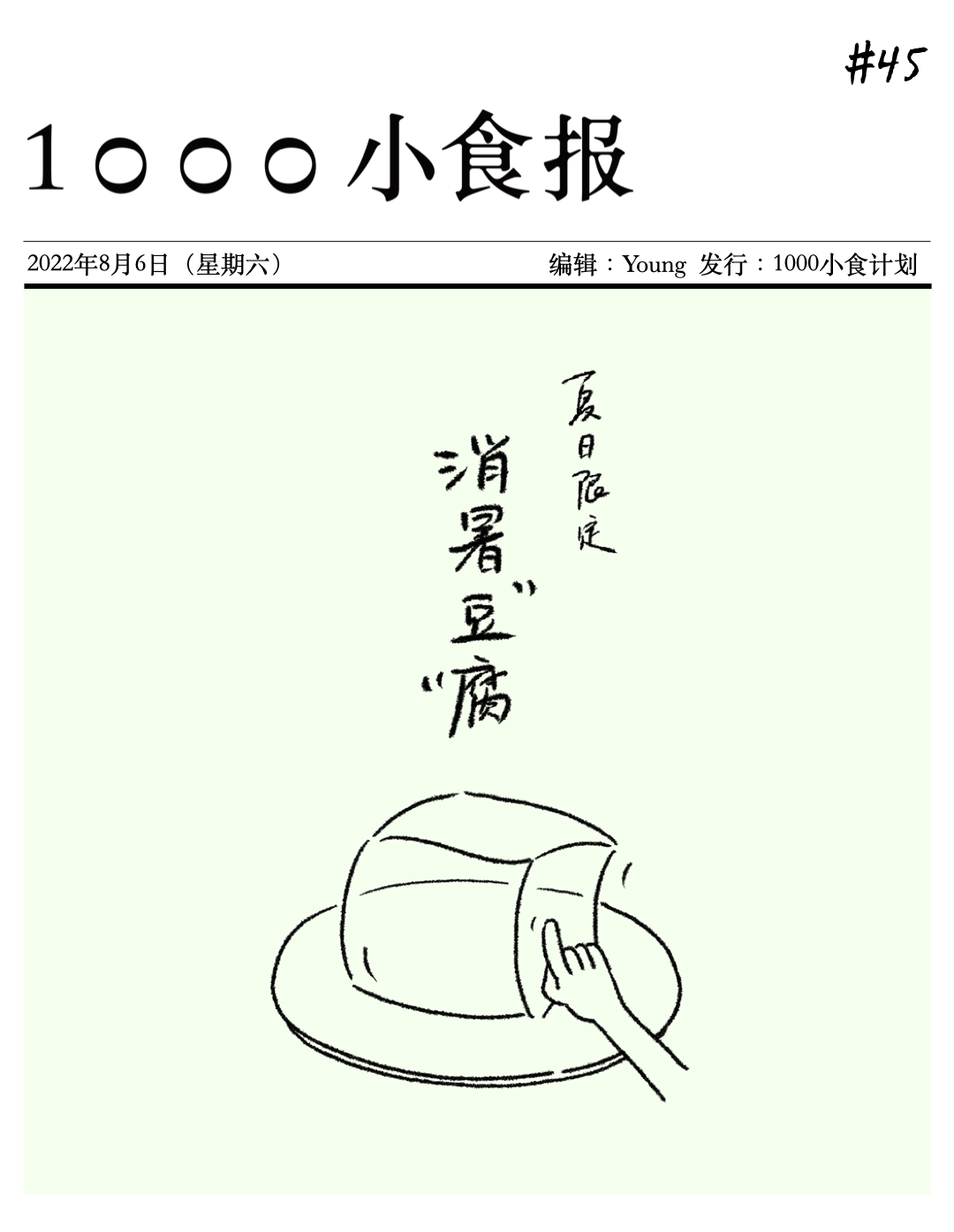

1000小食报 #44 带一本书,去 abC书展找 1000 个人

第七届 abC艺术书展明天就要正式拉开帷幕啦(书展时间:7 月 28 日-7 月 31 日),地点在北京坊「劝业场」。

这是「1000小食」第一年作为新人参加 abC,而我们只带上了一本书,这本书就是之前在《1000小食报》中预告过的小报实体版—

1000小食报 #43 寻找1000位中国家庭食谱记录者

从去年 7 月起身回福州探索自己的本土饮食事业算起,「1000小食」刚好满一年。这也是我想要写这封长信的契机。过去一周,我反复在空白文档上追问自己:

当我把自己每天 6-8 个小时都投入其中,「1000小食」取得的最大进展是什么?这一年于我而言,对本土饮食最核心的洞察是什么?

我也想在这封信中,鼓足勇气、向你尽力描述我对「1000小食」的理解—

1000小食报 #42 一份食谱和 1000 份食谱的意义不同

最近的小报和稿子常被自己拖延,除了在适应新的物理环境和建立新的时间秩序的因素外,自知更根本的阻碍是将「1000小食计划」推向下一阶段的畏难情绪:无论是新项目的开荒,事业关系与生活关系的并驾齐驱,以及对处理多线程复杂事项的不自信。

本期小报可以视作「1000小食」计划进展的一份「耕作手记」,内容来自我最近跟队友、搭档以及合作伙伴、朋友们的对话中,自己反复说道的一些话——重复得多了,也渐渐显现出「1000小食」的一些价值取向和实践体会,

1000小食报 #41 为什么家常菜里会放两次盐

端午出发前往宁波和杭州,在两座城市停留了一周时间,期间在宁波与小报的读者 Hawa 和Chenchu,在杭州与致力食物教育的瑶瑶,以及负责一家食品公司品牌和产品研发的文超见了面,通过这些朋友的在地推荐,我精要地感受了两座城市的一些饮食特写,而更难忘的还是在这些交流中,感受到个体与本土饮食的真实连接,我也相信这些相遇和对话,会在「1000小食」的生长过程中不断带来启发和能量。

图:杭州一瞥

…

在杭州的一晚,我和队友在参观了完文超的办公室,以及他们的产品研发室,

1000小食报 #40「自由」是独裁者食物的调味

进入六月,北京和上海这两座超级城市像被同时被按下播放键,生活仿佛一如既往。「但有些看不见的永久变化已经发生了」,人像是被敲了一闷棍后,摸索着断片的记忆。

唯有记录让人清醒:记录会提醒我们,有的「自由」只是独裁者食物的调味料。

这个说法源于不久前在 TheAffairs 网站上看到的这篇书评,其中提到一种通过吃喜欢的食物来观测自己身心的「生活小窍门」,也佐证着食物作为一种投射时的坦诚:

前陣子有一則日文推特翻譯在台灣瘋傳,全文引述如下:我以前有一個學長,