1000小食报 #19 电饭锅是五十年前厨房里的 iPhone

昨晚和父亲通话,讨论 1 月中旬要在福州白杨商店做的家宴菜单。因为出发点是做一场由「两代人」共同完成的家宴,所以在拟菜单的时候忍不住发挥了一点「想象」,比如用刈包做主食,将原本独立做夹馅的糟肉和辣菜组合搭配。

结果电话里遭到父亲反对,甚至近乎呵斥:「你这是文不对题!」

「怎么就文不对题了,你也不知道题是什么呀……」我有点委屈地反驳他。

「糟肉就是糟肉,怎么跟辣菜放在一起。现在也买不到芥菜心!

1000小食报 #18 仪式感是你一个人也会规律做的事

在《1000小食报》编辑部的十一月通讯中提到,过去一个月除了稳定地更新小报之外,也在准备「1000小食」计划的其他探索,先小小地预告一下:12 月的圣诞将开展两场「1000小食厨房」的在地食谱体验活动;1 月将带着「小家宴」回家——在福州的生活选物与咖啡集合店「白杨商店」举办展览和家宴活动。两地的活动待方案完善后就会来敲锣打鼓地来告诉大家。

1000小食报 #17 菜市场教会我很多

准备这周的小报时,我感到有点难以着手。

单把这一周的时间表拉出来,就包括参加了两档播客节目的录制、和餐厅经营者去农贸市场采购食材、也和两位有截然不同背景的餐厅前主厨对话交流、还有穿插在日程中的零碎阅读、拆箱、实验和品鉴。能够集中思考和书写的时间很有限。

最近的两次饭局上,有前辈得知我在更新这份小报,便询问每周的写作是否会按照某个体系进行规划,或者是否会如美食自媒体一样将自己的美食经历予以分享。我知道用「美食写作」或「美食自媒体」这样的说法能更快回答人这份小报的内容指涉,但我还是会诚恳地慢一点跟人解释它的意图,

写给 1000 位读者的信

致《1000小食报》的读者,

想跟你们分享一个值得庆祝的消息,小报在昨晚迎来了第 1000 位读者。

尽管眼下流量张扬,1000 这个数字看起来像个可以抹去的「零头」。可坦诚地讲,我在创办这份小报时真的拍了个脑袋就只定下了「1000 位读者」的目标。

1000 位读者是一个个真实的人:

每个人有自己的饮食经验可以分享,他们可能在食物吃到一半时想起来给你发张照片,

1000小食报 #16 北方的饺子用手抓着吃更香

我还想多说一句!北方的饺子用手抓着吃更香。

这句有魔力的话是《1000小食报》的读者一点跟我讲的。他的家乡在内蒙,和家人一起搬到北京生活了十年,在饮食口味上,他将自己划入了「泛东北地区」。

在他告诉我这件东北人之间心照不宣的事情前,我们的对话围绕着酸菜展开——而这又源于我最近所产生的一个困惑:在北方地区生活的人是如何通过食物来感知到时令变化的?

当我做着一份「在地厨房」的食谱体验排期表时,依据二十四节气、重要的节事填完我所知道的应季食材后,猛然发现这其实是一个「

1000小食报 #15 吃的能力,也是生活的能力

十一月的主要功课是设计「1000小食」的食育体验方案。食育,即食物教育,在《给妈妈的第一本食育书》这本书里作者阐述「食育就是用教育的思维重新设计生活饮食场景」。

尽管没有「养育」的经验,也并非致力于「教育」事业,但翻看这本书时竟然发觉许多不谋而合的理念,甚至有一些方法正是自己在践行的。其中与作者最有共鸣的一个观点是:

食育本身的目的并不是为了教育,而是为了生活。

1000小食报 #14 我们会拥有许多许多厨房

因为现在住的屋子租约到期且无法延续,投递完这期小报,我便要再次投入浩瀚的装箱搬家工作中。这其中一项艰巨又细碎的工作便是「搬运」厨房:包括但不限于将这一年添置的餐具包裹保护、把已经堆满一个橱柜的调味瓶、干货、米面密封严实、还有妥善安放颇占空间的锅具、厨具……

过去一周,在福州短暂停留后又赶回北京,一旦空下来就看租房信息,在迎来初雪的周末实地看房签约——看了一整周不尽如人意的房子,最后「有充分的厨房和吃饭空间」成了我不能妥协的条件。

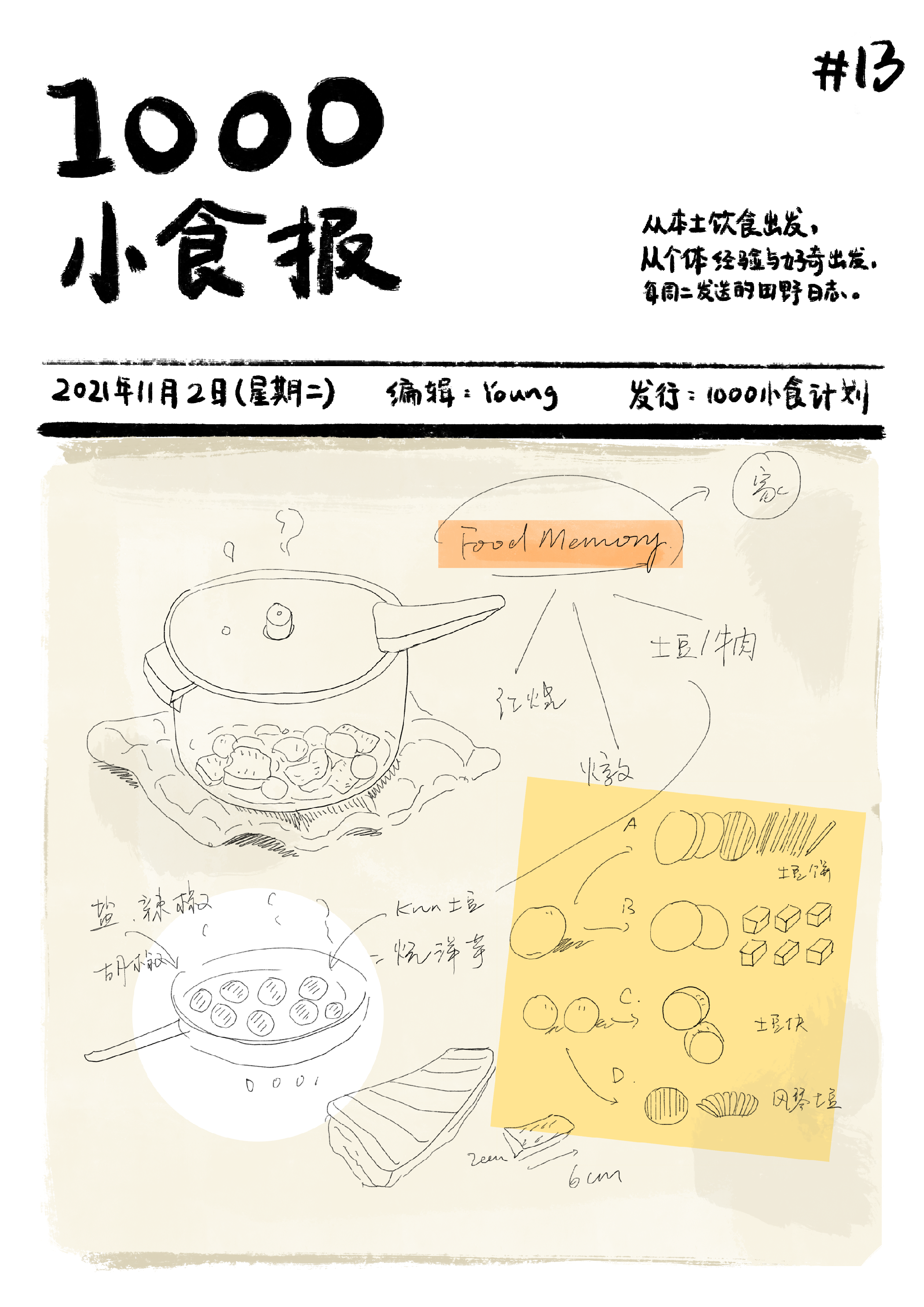

1000小食报 #13 牡蛎是海岸的肌肤,料理是记忆的容器

牡蛎是海岸的肌肤,但他们也具备听觉功能:当被暴露在令人不适的振动中,尤其是船舶和海上钻井发出低频声时,牡蛎会误认为是龙虾等捕食者的噪音而游走。

—— OysteringRoom, Cooking Sections

在上海待了六天,昨晚坐高铁从上海回福州的路途看完了杂志《te》。《te》里很喜欢一篇叫做《牡蛎间》的文章,分享了一个成立于伦敦的艺术组织「烹饪部门」(Cooing Sections)进行的牡蛎与环境生态关系的研究案例,

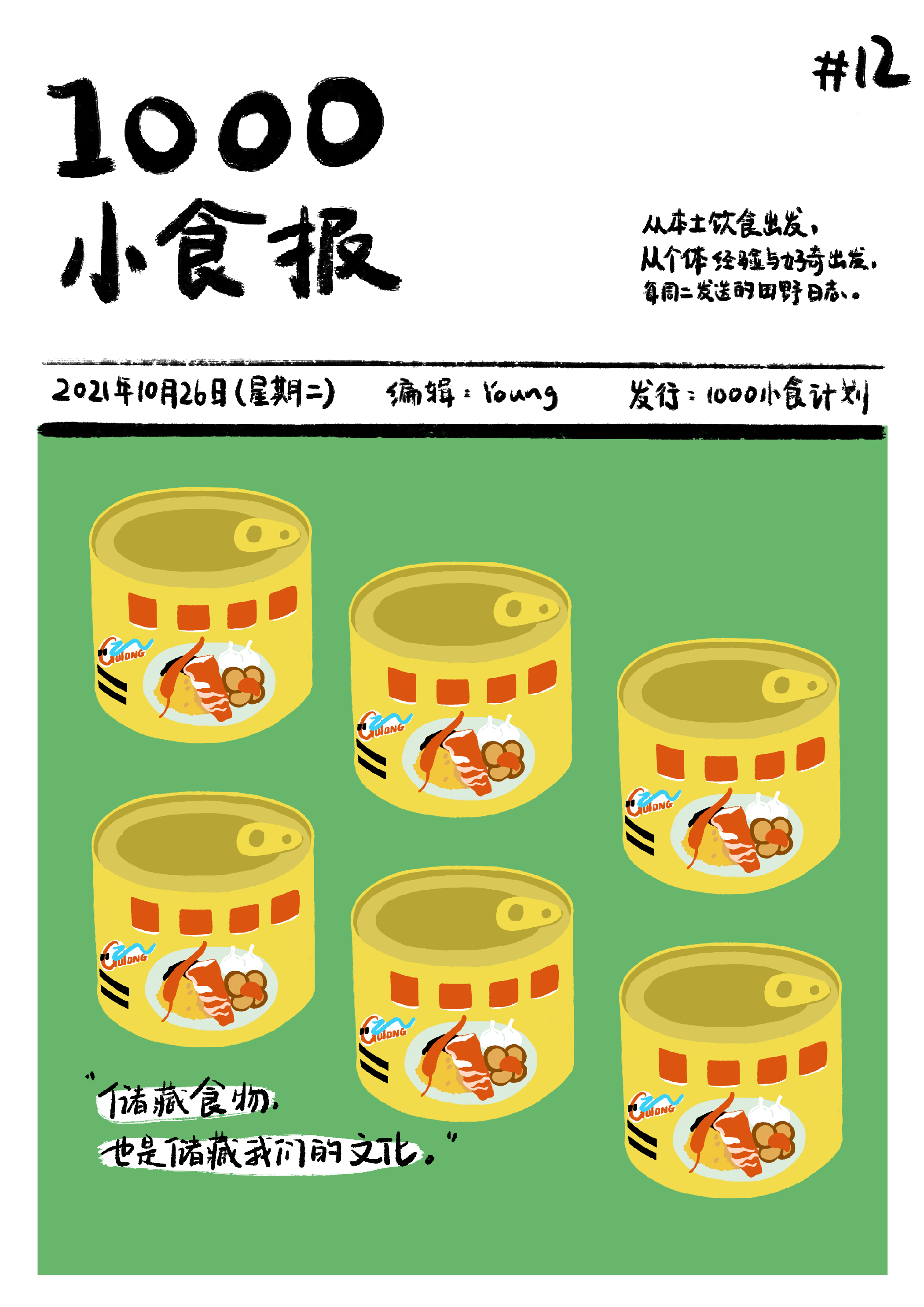

1000小食报 #12 储藏食物也是储藏我们的文化

上周和一位即将离开北京的台湾朋友吃饭。吃饭前,她从包里掏出两盒罐头赠予我。罐头是新东阳的「红烧小卷」和「红烧鳗」,因为要清空在北京的住处出发旅行,她只好把这些从台湾背回的罐头散发出去。饭桌上另位朋友也回忆起自己的台湾友人临别也留下过罐头。

我又回忆起,以前和这位台湾朋友共事时,她从家给我带回过很有本土味道的一夜干(用盐水腌渍一夜风干的鱼)和剥皮辣椒。

罐头、一夜干、剥皮辣椒,它们的共同点都是能将家乡味道长久封存的储藏食物形态。前美国驻华使馆行政总厨、

1000小食报 #11 为什么全国人民不能都养成好好喝汤的习惯

北京上周的气温快进到要入冬的节奏。于我而言,每当身体感到寒冷,比火锅、烤物更能驱走寒意的莫过一碗热汤。最近待在家的时间多起来,我也喜欢在中午炖上一锅食材,送一块烫烫的豆腐或炖到糊烂的芋头下肚,仿佛也把自己的心神压住。

我在进行「饭桌上的家」展览素材征集时,在三十多份回答中,唯二收到提到汤的回答分别来自闽北南平和闽西龙岩的两位朋友:

泡猪腰,这是一款光是听名字就非常可怕的菜。

但是它真的非常非常好吃(和好喝),是种汤类。对于福建的念想全在于吃饭的时候桌上一定会有一碗汤,